シリーズ「熱中症を防ぐ」

2. 運動・スポーツ実施時、夏季イベントでの注意点

スポーツによる熱中症のリスク

スポーツは、それ自体が熱中症のリスクとなる。身体活動によって体温が上昇し、かつ、発汗により脱水になりやすいからだ。

スポーツによる熱中症は気温の高い7月下旬から8月上旬にかけて多く報告されている。また6月中の発生も少なくない。その理由は、からだがまだ熱さに慣れていないため、環境温度がより低温でも熱中症に至りやすいためとされている。

どのようなシチュエーションで熱中症が発生するかをみてみると、ランニング等の直後の発症が多いという。また、意外なところでは、プールでの練習中の発症も報告されている。水泳中は、実際には発汗していてもそれに気づきにくいこと、自由な水分補給が可能な環境があまり整備されていないこと、屋外プールでは直射日光に当たること、などが理由に挙げられる。

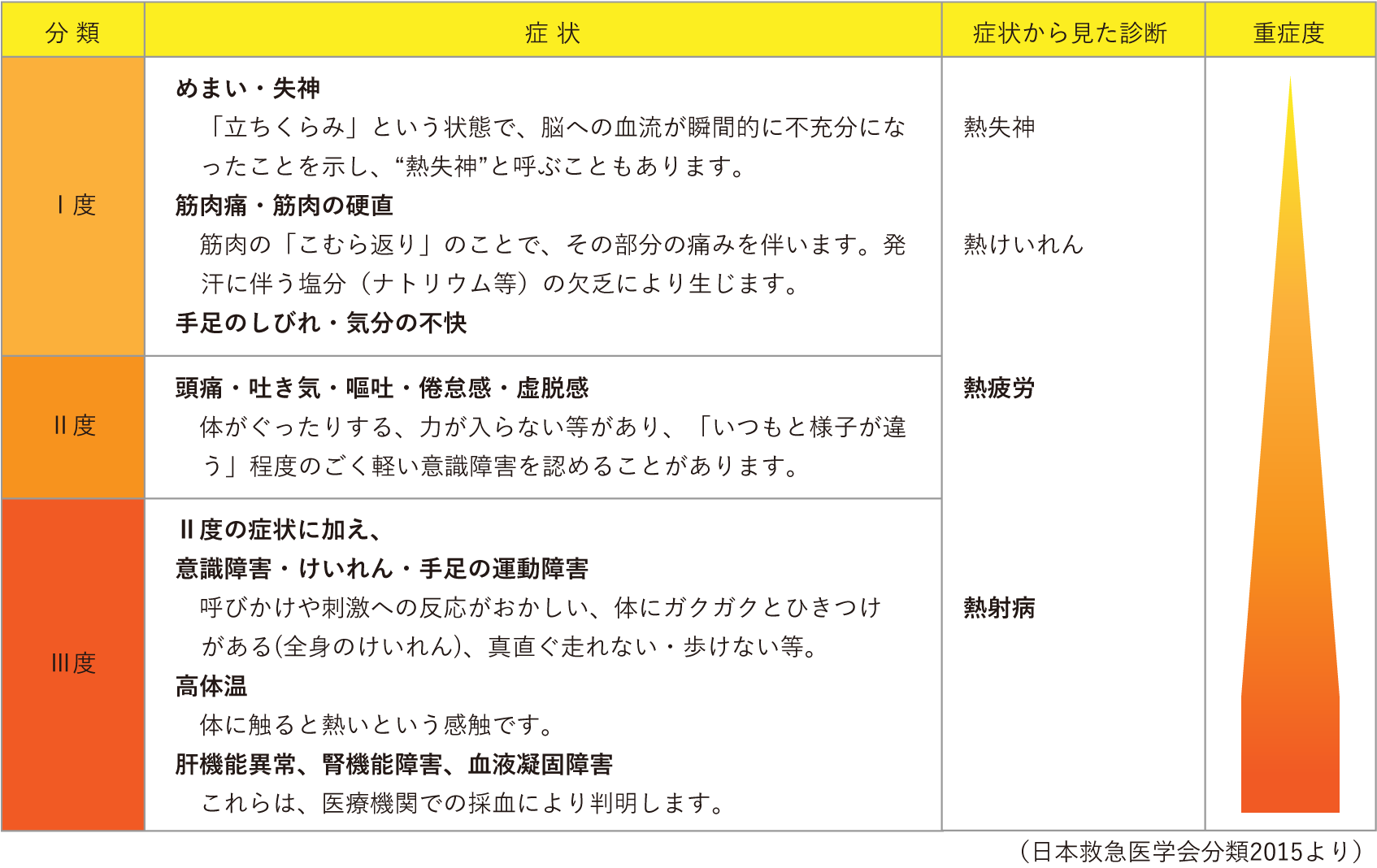

表1 熱中症の症状と重症度分類

スポーツ庁は、動画「熱中症を予防しよう―知って防ごう熱中症―」を公開している。動画では、児童や生徒らの部活動、体育などスポーツ活動時に熱中症が発生した場合を想定し、熱中症の発生メカニズム、症状、対処法がまとめられている。実際の現場に近い状況で起こる熱中症の症状と重症度の判断が動画で確認でき、専門の医師による解説も付け加えられている。指導者、選手、家族ら関係者は必ず見ておきたい内容だ。

暑さ指数「WBGT」の活用

熱中症の危険度を示す指数にWBGT(Wet Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度)がある。気温、湿度、日射や輻射(ふくしゃ)、風といった要素から熱中症の危険度を示す指標だ。乾球温度計、湿球温度計、黒球温度計を使って計算し、熱中症の危険度を示してくれる。わが国の夏は気温が高いだけでなく、湿度も高いためこのWBGTを用いた客観的な指数によって熱中症の危険度を把握する。

環境省の熱中症予防情報サイトでは、全国約840地点におけるWBGTの現在値(実況推定値)と予測値が公開されている。

環境省の熱中症予防情報サイト

詳細はこちら

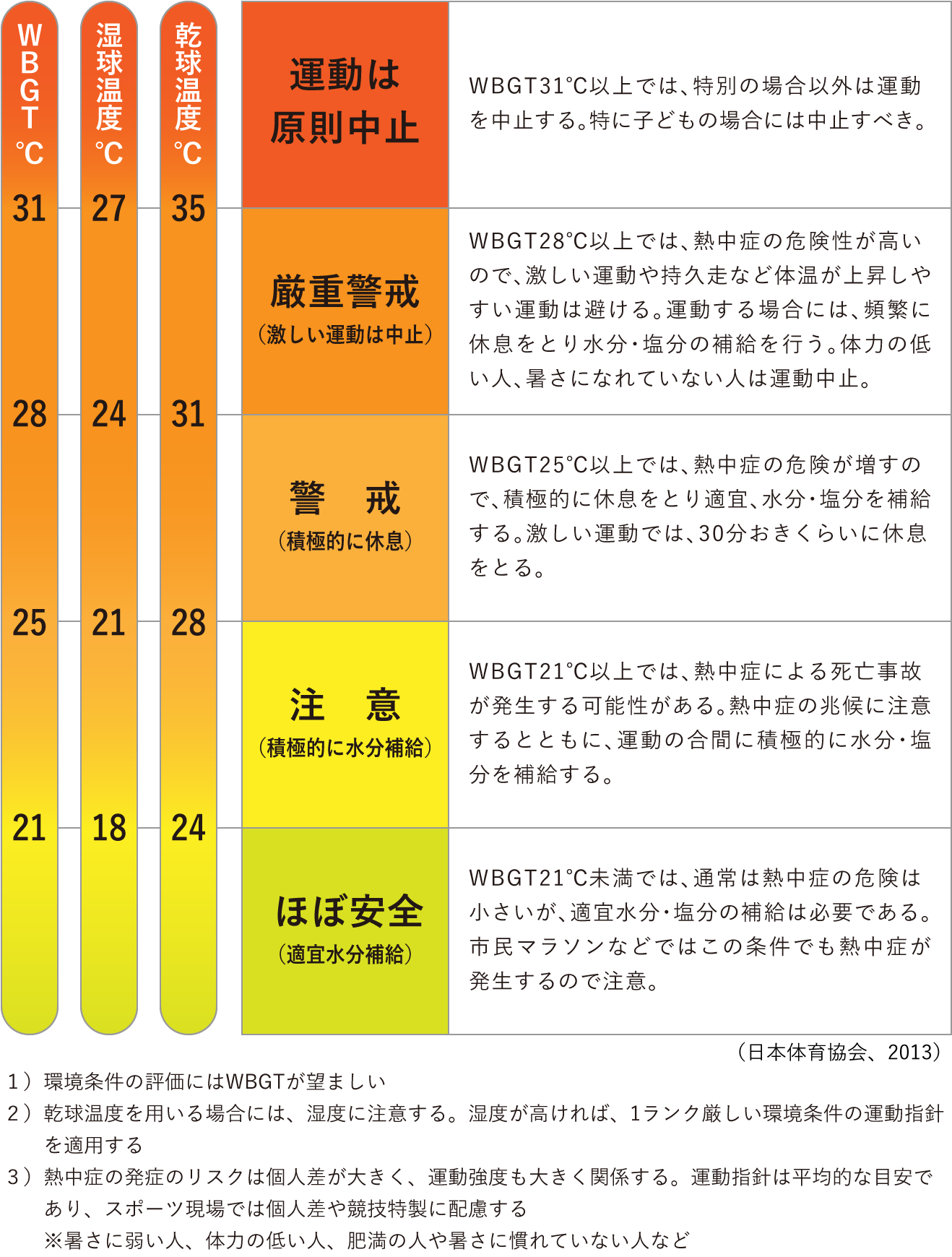

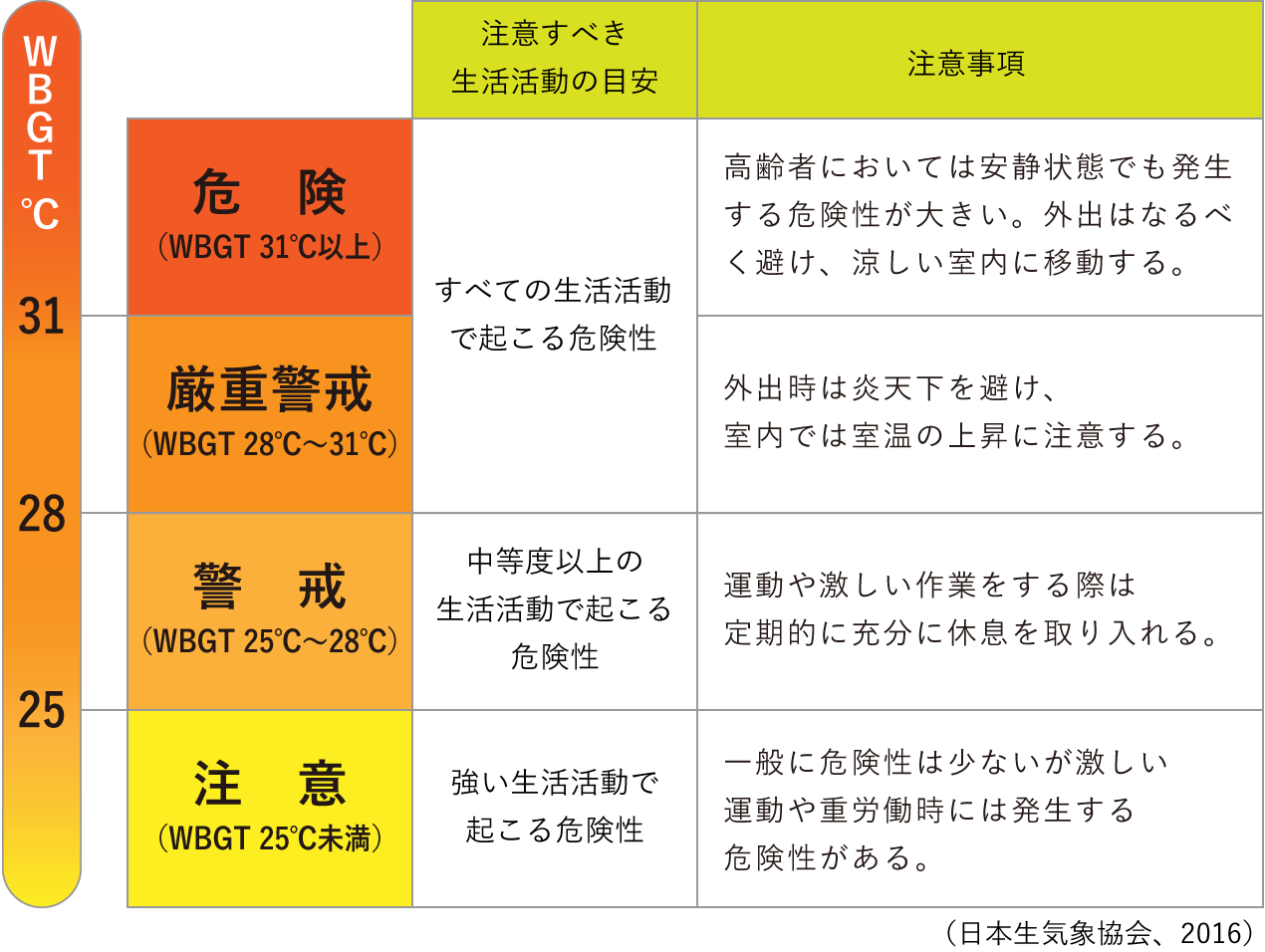

このWBGTと、スポーツ活動を行う際には日本体育協会による「熱中症予防のための運動指針」(表2)、日常生活を送る上では日本生気象学会による「日常生活における熱中症予防指針」(表3)を組み合わせ、さらに、年齢やその日の体調も考慮に入れて活動の指針とする。

表2 熱中症予防のための運動指針

表3 日常生活における熱中症予防指針

運動前、運動中、運動後の水分補給

上記の「熱中症予防のための運動指針」ではWBGT31°C以上の運動は原則として中止とされているが、長期間の休暇が設けられるこの時期は、スポーツの大会や集中合宿が全国各地で行われる。また、小児や学生の部活動などは、普段は授業後に行われる練習が炎天下の日中に行われることも多い。

熱中症の予防もさることながら、暑熱対策の一環として正しい水分補給法を身につけておくことが、競技者の身を守り、高いレベルのパフォーマンスを維持するためにも重要だ。また、脱水を起こしやすい高齢者や小児、体調管理が未熟な学生らに対しては、指導者や責任者の目の届く範囲で運動する環境づくりを徹底したい。

- 事前準備として

- 運動前・運動後の体重を測り自分の水分がどのくらい失われているのかを把握し、水分補給量の目安にする。

- 運動前

- 体内の水分量を100%にキープする。

ただし、運動直前に糖質を過剰に摂取するとパフォーマンス低下を招くおそれがある。

水やお茶などがおすすめ。 - 運動中

- 自由に水分補給ができる環境をつくる。

体重の減少が2%を超えないように水分を補給する。

また、発汗により塩分も失われるので、スポーツドリンクなどを利用して0.1〜0.2%程度の塩分も補給する - 運動後

- 運動後1時間以内に水分を補給する。失った水分量を補給し100%〜120%が目安。

夏季イベントによる熱中症リスク

イベント会場には、その特性のために日差しを遮る木々や構造物が少ないこと、混雑のために風通しが悪くなり、互いの体温・熱気により熱がこもりがちになること、トレイが少ない、またはトイレへの移動が困難なために水分摂取を控える傾向があること、といった条件が重なり、熱中症リスクを高める。2011年8月に横浜で開催された音楽コンサートでは、参加者3,000名中36名が熱中症で搬送されている。

夏季スポーツイベントの熱中症対策

上記の2条件、つまりスポーツと夏季のイベントが重複した場合、当然ながら熱中症リスクはさらに上昇する。

日本スポーツ協会による「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」では、WBGT 31°C以上(気温の参考値35°C以上)の場合、運動は原則禁止、WBGT 28~31°C(同 31~35°C)は厳重警戒などとレベルで区分けし、注意を喚起している。

夏季のスポーツイベントというと、2020年の東京オリンピック・パラリンピックがまさにそれに該当する。その会期は7月24日から9月6日という1年で最も暑い時期と重なる。しかも日本の夏は温度もさることながら湿度も高いという特徴があり、この暑さに慣れていない外国人アスリート・訪日客を迎えるにあたり、万全の対策が求められている。

- 1.イベントの実施体制(システム)をチェックしましょう

- 大会関係者に連携が必要な機関は入っていますか? 警察、自治体、消防、広報、医療関係者は入っていますか?

- 救護所の設置等、医療関係者(地元医師会、周辺の医療機関)と積極的に連携していますか?

- 2.イベントの対応フローがちゃんと流れるかチェックしましょう

- 急病人が発生したときの対応フローはありますか?

- フローには救急連絡先(警察、自治体、消防(救急)、広報)が含まれていますか?

- フローに含まれている連絡先にイベント実施日、時間、内容は伝わっていますか?

- 3.イベントの規模と対応スタッフの数を確認しましょう

- 対応スタッフの担当エリア、人数は決まっていますか?

- 本部と各エリアスタッフとの連絡方法、連絡責任者は明確になっていますか?

- イベント実施日は、本部と救急連絡先との連絡を定期的に行うことになっていますか?

- 人が滞留しやすい場所、暑い場所を確認していますか?

- 4.イベントの安全目標を確認しましょう

- イベントにおける安全目標は明確になっていますか?

- 目標は大会長からスタッフに伝達されていますか?

関連情報

日本スポーツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」

環境省「熱中症環境保健マニュアル 2018」

環境省「夏季のイベントにおける熱中症対策ガイドライン 2019」

熱中症に関する記事

- 脱水レベルは体重変化と尿の色の組み合わせで判断すべき 女性アメフト選手での検討結果から

- 熱中症による死亡ゼロを目指して 環境省「暑さ指数・熱中症アラート」情報発信がスタート

- 運動後には経口補水液の塩味がおいしく感じる スポーツドリンクおよび水との二重盲検試験

- なぜ自宅で熱中症に? 脱水の影響は数日単位で蓄積されることが判明 名古屋工大・同市消防局・横浜国立大学の共同研究

- 【熱中症】職業上の「熱ストレス」の影響と緩和戦略 数カ国での観察・介入研究の結果

- 文科省・環境省が「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」を公開

- 暑熱順化は、生理的順化+人工環境下でのトレーニングでパフォーマンスが向上する可能性

- 7月の熱中症による救急搬送人員は全国で8,388人 昨年から半減も、8月以降は急増

- メンソールは暑熱下の東京2020でエルゴジェニックエイドになり得るか? 専門家のコンセンサス

- 短期間の暑熱順化は有効か? 腎機能低下リスクは抑制しないが急性腎障害は減る可能性

- 7月から関東甲信地方で「熱中症警戒アラート」試験的運用開始 環境省と気象庁

- 暑さ+睡眠不足+体力消耗で間食摂取が増える? 消防士の山火事消火シミュレーションで検討

- スポーツ中の暑さ対策に関する考察・見解のまとめ オーストラリアからの報告

- 環境省が2020年の熱中症予防情報サイトを公開、「熱中症対策ガイドライン」も改訂

- 暑さの中での運動のための栄養戦略 オーストラリアのスポーツ栄養士の見解

- ヤングアスリートの熱中症予防システム 長崎大などが開発 部活動の自己管理を支援

- 2019年8月の熱中症による救急搬送 月別では近年で最多の3万6,755人

- シリーズ「熱中症を防ぐ」4. 熱中症予防お役立ち情報

- シリーズ「熱中症を防ぐ」3. 学校や日常生活での注意点、子ども・高齢者について

- シリーズ「熱中症を防ぐ」1. 熱中症の症状と応急処置

- 2018年は熱中症による救急搬送・死亡数が大幅に増加 夏を前に防止と処置の確認を

シリーズ「熱中症を防ぐ」

熱中症・水分補給に関する記事

- 気候変動により猛暑日が激増し当たり前の時代に? 文科省・気象庁「日本の気候変動2025」を公表

- 【見逃し配信スタート】夏本番前に必見! アイススラリーの最新活用法を学ぶWebセミナーを公開

- 小中高生の熱中症救急搬送の8割がスポーツ活動中に発生 「8月」「午後〜夕方」「屋外」などは要注意

- 【参加者募集】大塚製薬×SNDJ無料Webセミナー『暑熱環境に負けない! バテない! 熱中症対策2025 アイススラリーによる身体冷却/プレクーリングの基礎と実践』

- 女性持久系アスリートはナトリウム摂取で暑熱下のパフォーマンスが向上 とくに黄体期で顕著な影響

- 子どもの汗腺機能は8歳から男女差が顕在化、夏の発汗量は春の1.5倍 熱中症予防への応用に期待

- 夏の「高温化」により運動部活動が困難に? 国内842都市・時間別の予測データが示す気候変動の深刻な影響

- 「熱中症特別警戒アラート」「熱中症警戒アラート」全国運用スタート 重大な健康被害に警戒を 環境省・気象庁

- 熱中症と居住地域の格差に関連? 社会経済的指標が低いほど緊急入院リスクが高い

- 学校内のAED搬送に影響する因子を検討 患者が女子生徒、スポーツ以外の課外活動の場合などに課題

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!