45~64歳の欠食習慣が高齢期の身体的フレイルと関連 一方、高齢期の食事の多様性が保護的に働く可能性

45~64歳という中年期に欠食習慣のある人は、高齢期に身体的フレイルになりやすいことを示唆するデータが報告された。国立研究開発法人 国立長寿医療研究センターの研究によるもので、「Journal of the American Medical Directors Association」に論文が掲載されるとともに、プレスリリースが発行された。

研究の概要と成果:高齢期の欠食だけでなく、中年期の欠食もフレイルリスクか?

国立長寿医療研究センターではこれまでに、朝食欠食習慣のある75歳以上の地域在住高齢者はフレイル有病率が高いことや、高齢期の朝食の質を高めることでその後の筋力低下が抑制される可能性を報告してきている。しかし、壮年期や中年期の食習慣が高齢期のフレイルにどのように影響するかは明らかでなかった。そこで本研究では、地域在住高齢者を対象とする調査により、過去の欠食習慣と高齢期の身体的フレイルとの関連を明らかにすることを目的とした。

調査対象は、愛知県知多市で実施した大規模コホート研究(National Center for Geriatrics and Gerontology-Study of Geriatric Syndromes;NCGG-SGS)に参加した65歳以上の高齢者のうち、認知症や認知機能低下のある人を除いた5,063人(平均年齢73.7±5.5歳、女性54.8%)。

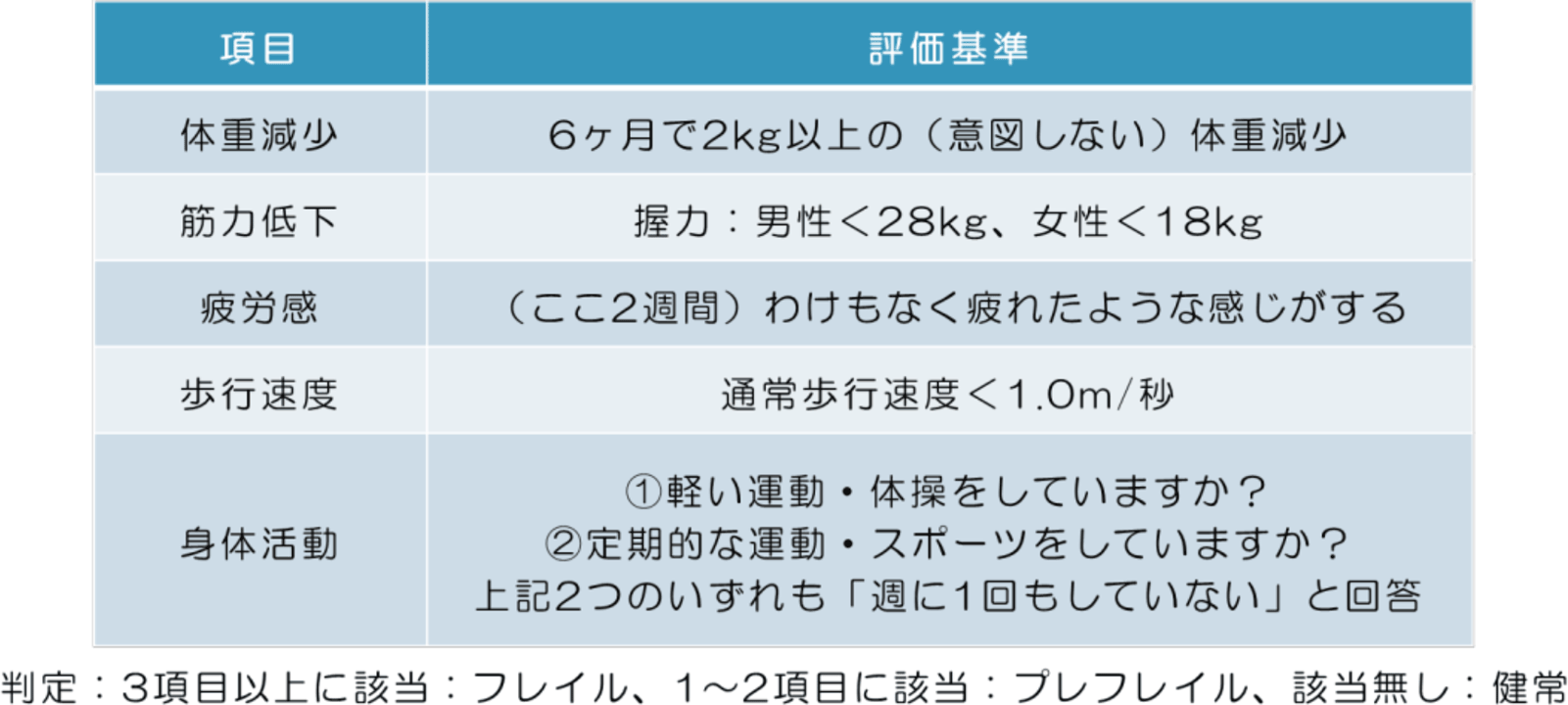

欠食習慣は、25~44歳という「壮年期」、45~64歳という「中年期」、および65歳以上の「高齢期」の年代ごとの食事回数をたずね、1日2食以下を「欠食あり」とした。身体的フレイルの判定は2020年改定の日本版CHS基準(表1)を使用し、フレイルあるいはプレフレイルに該当した人を「身体的フレイルあり」とした。

表1 2020年改定 日本版CHS基準

本研究の対象者のうち、壮年期に欠食ありと回答した人は3.6%、中年期は2.8%、高齢期は4.1%だった。また、「身体的フレイルあり」と判定された人は53.8%だった。

壮年期から中年期にかけての欠食習慣を、(1) 壮年期のみ欠食していた人、(2) 中年期のみ欠食していた人、(3) 壮年期から中年期にかけて欠食していた人の3群に分け、身体的フレイルとの関連を検討した(図1)。

図1 壮年期から中年期にかけての欠食習慣の群分け

上記、各世代を通して欠食なしの人(一番上のライン)と比べると、(2) 中年期のみの欠食と、(3) 壮年期から中年期にかけての欠食では、高齢期に身体的フレイルを発症するオッズ比が高いことが示された(図2)。

図2 高齢期の身体的フレイルに対する壮年期から中年期にかけての欠食習慣のオッズ比

調整変数:性別、年齢、教育年数、壮年期・中年期の運動習慣、壮年期・中年期の体格指数。

中年期の欠食の影響は、高齢期以降の改善では取り戻せない

このような傾向を踏まえ、次に、主に中年期の欠食に焦点を当てて検討を進めた。

高齢期に欠食なしの人について、中年期の欠食の有無と高齢期の身体的フレイル発症との関連を検討したところ、中年期の欠食は高齢期の身体的フレイル発症に対するオッズ比が高値を示した(図3)。

すなわち、中年期に欠食していた人では、その後に欠食をやめても身体的フレイルを発症するリスクが高い可能性が示された。

図3 高齢期に欠食のない人の身体的フレイルに対する中年期の欠食習慣のオッズ比

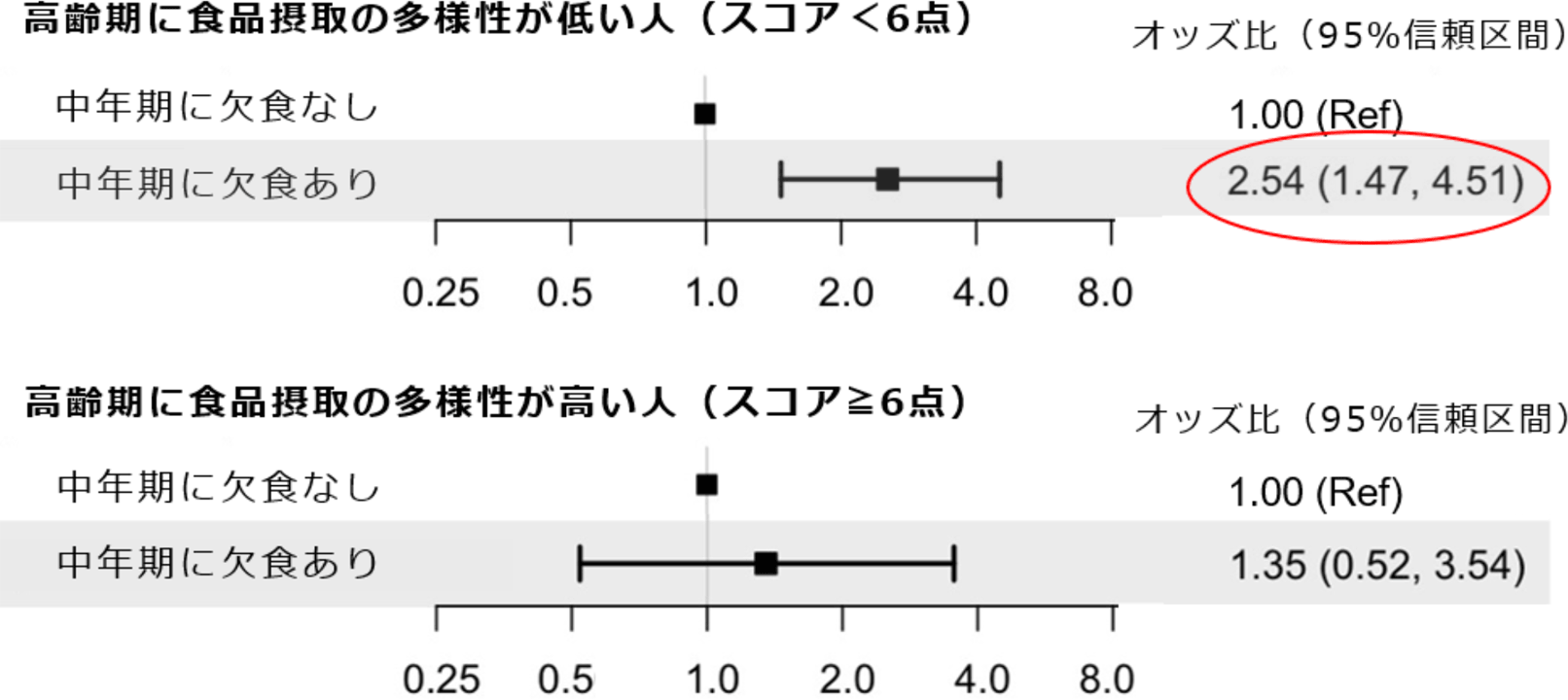

高齢期の食事の多様性が高ければ、中年期の欠食の悪影響が抑制される

さらに、高齢期の食品摂取多様性スコア※1に着目して、中年期の欠食の有無と高齢期の身体的フレイル発症との関連を検討したところ、高齢期に食品摂取多様性スコアの低い(いろいろな食品を食べていない)人では、中年期の欠食が高齢期の身体的フレイル発症と有意な関連を示したが(図4上)、高齢期に食品摂取多様性スコアの高い(いろいろな食品を食べる)食事をしていた人では、中年期の欠食と高齢期の身体的フレイル発症との間に有意な関連は認められなかった(図4下)。

すなわち、中年期に欠食をしていた人でも、その後に食品摂取の多様性が高い食事をしていれば身体的フレイル発症のリスクを抑えられる可能性が示された。

※1 食品摂取多様性スコア:10食品群(肉類、魚介類、卵類、牛乳・乳製品、大豆製品、緑黄色野菜類、果物、海藻類、いも類、油脂類)を毎日摂取する場合を1点、他の摂取頻度を0点として食品摂取の多様性を10点満点で評価する指標

図4 高齢期の身体的フレイルに対する中年期の欠食習慣のオッズ比(食品摂取多様性の高低別)

まとめ:そもそも、なぜ欠食をするのか? 効果的な対策は?

近年、中年期に欠食習慣を持つ人の割合が増加傾向にあるが、本研究の結果から、高齢期の身体的フレイルの予防には、中年期からの欠食習慣の改善が重要である可能性が明らかになった。また、高齢期においては、食品摂取の多様性を高めることが身体的フレイルの予防に重要である可能性が示された。

欠食の要因には、不規則な生活習慣のほか、瘦身願望や経済的な事情などさまざまあると言われているが、今後は、1日3食の規則正しい食習慣を促進するための効果的な介入方法などの検討が進むことが期待される。

プレスリリース

文献情報

原題のタイトルは、「Past meal-skipping habits associate with physical frailty in later life: a retrospective cohort study」。〔J Am Med Dir Assoc. 2025 Oct 9;26(12):105893〕

原文はこちら(Elsevier)

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!