令和元年度「体力・運動能力調査」(3)体力・運動能力を前回の東京五輪開催時と比較 スポーツ庁

スポーツ庁「令和元年度 体力・運動能力調査」の結果を4回にわたって紹介している。第3回は、「前回の東京オリンピックが開催された頃との比較」の結果を取り上げる。

前回の東京オリンピックが開催された頃との比較

各テスト項目の加齢に伴う変化の比較

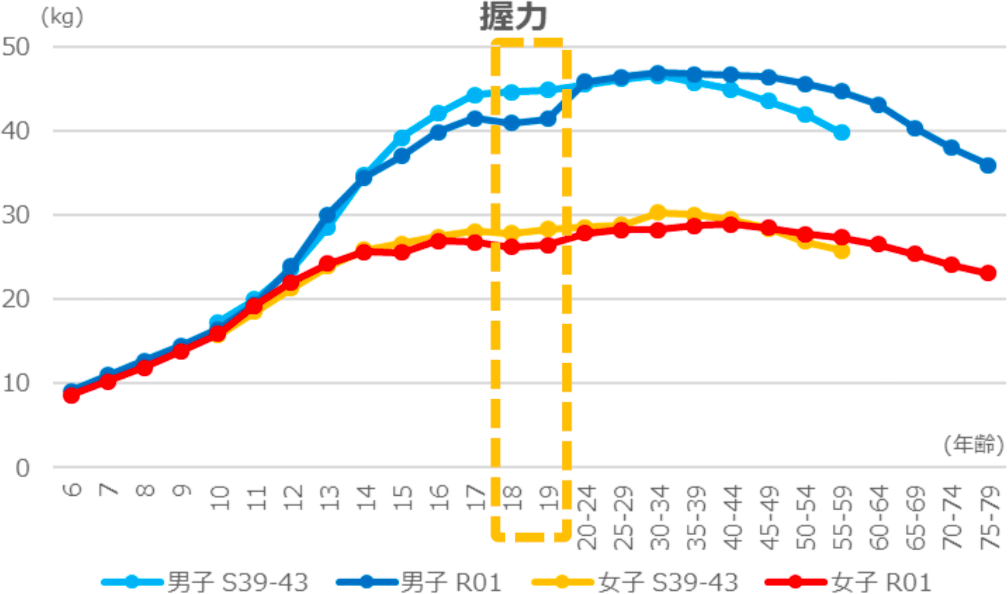

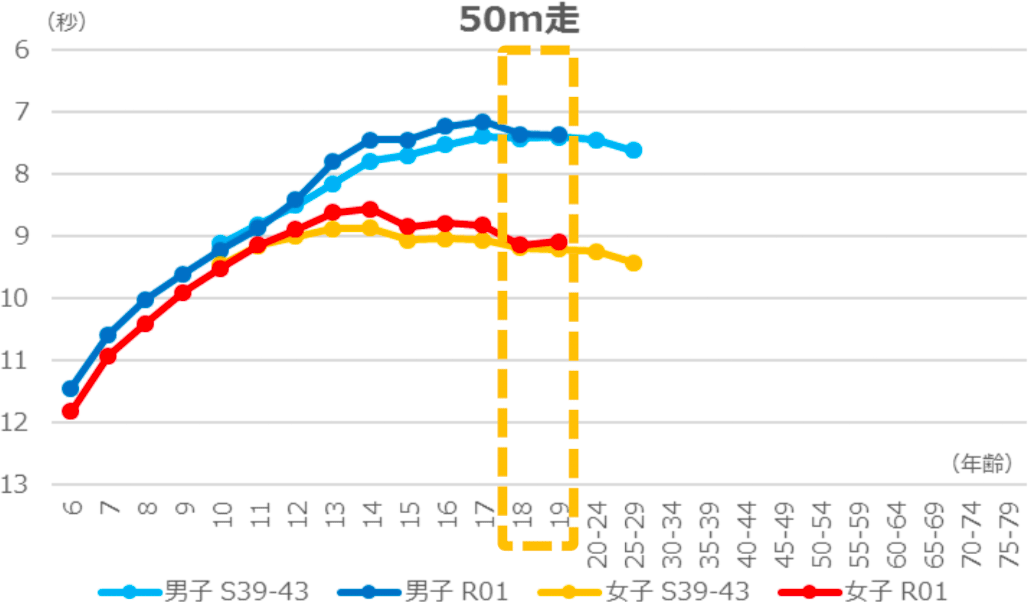

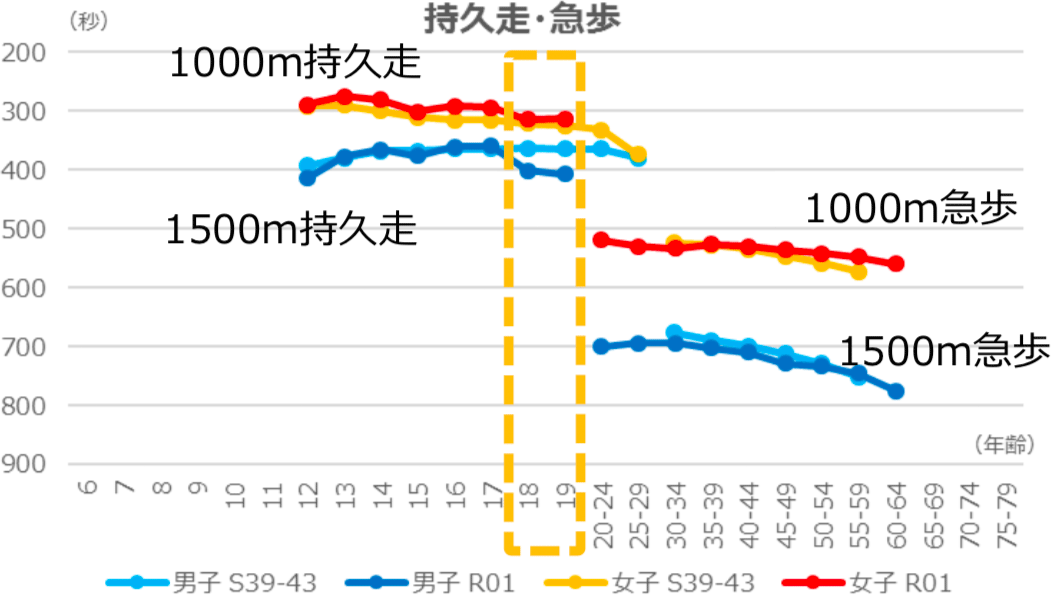

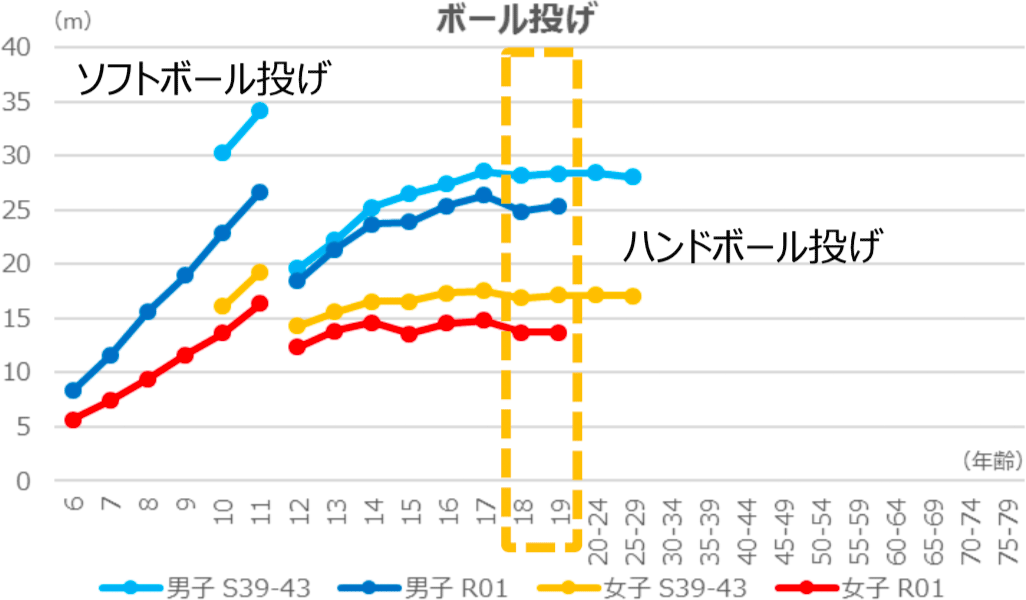

各テスト項目ごとに加齢に伴う変化を比較した場合、昭和39~43年と令和元年度との間で、ボール投げを除き、ピーク時を迎える年代やその値にあまり大きな差はみられない。なお、令和元年度ではいずれのテスト項目においても大学生(18、19歳)での記録の低下がみられる。

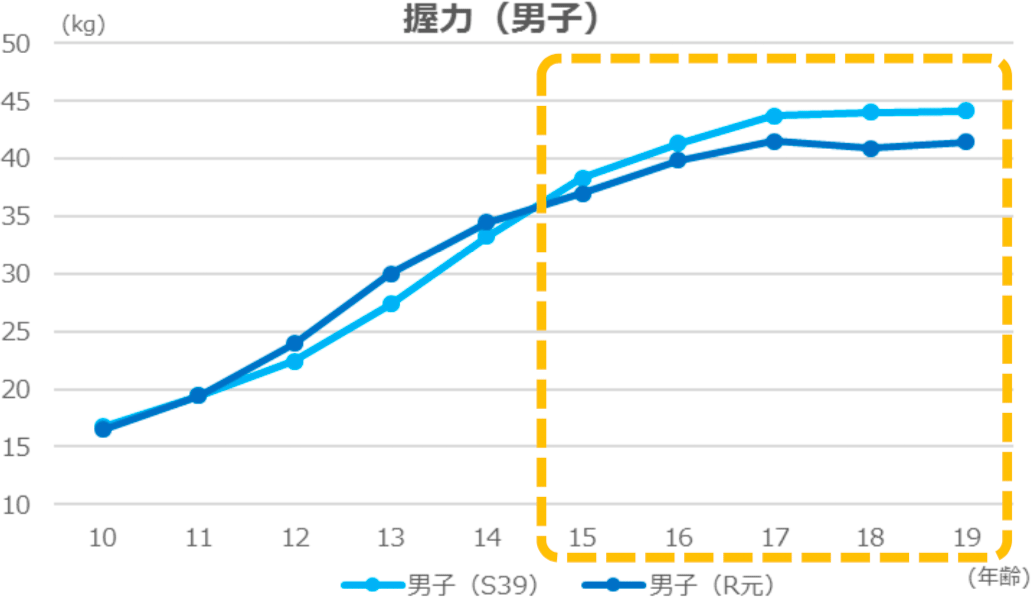

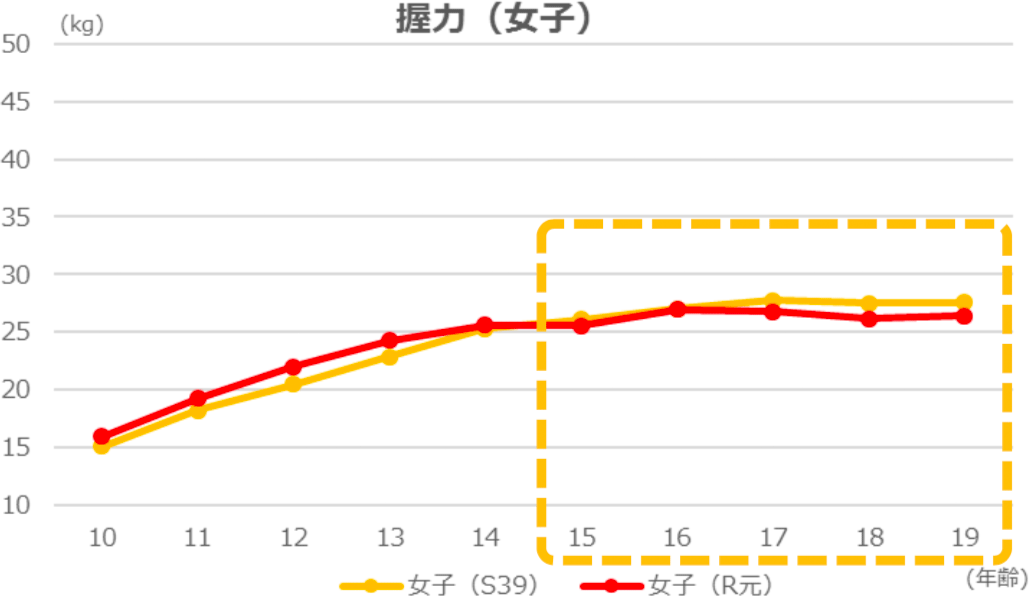

握力は、男女および両世代(昭和39~43年度と令和元年度)とも30代でピークに達し、その後は加齢とともに低下していくが、その低下の様子は令和元年度の方が昭和39~43年度よりもややゆるやかである。50m走は、両世代とも男子は17歳、女子は14〜15歳頃にピークに達し、その後は加齢とともにゆるやかに低下していく。持久走は、両世代とも男子は17〜18歳で、女子は13歳でピークに達し、その後は加齢とともにゆるやかに低下していく。

成人での実施種目である急歩は、男女および両世代とも加齢とともにゆるやかに低下していく。ボール投げは、男女および両世代とも17歳でピークに達するが、令和元年度の記録はすべての年齢において昭和39~43年度に比べて低い。

図1 昭和39~43年度・令和元年度各テスト項目別加齢に伴う変化の推移

体格と体力(握力)の発育発達に関する比較

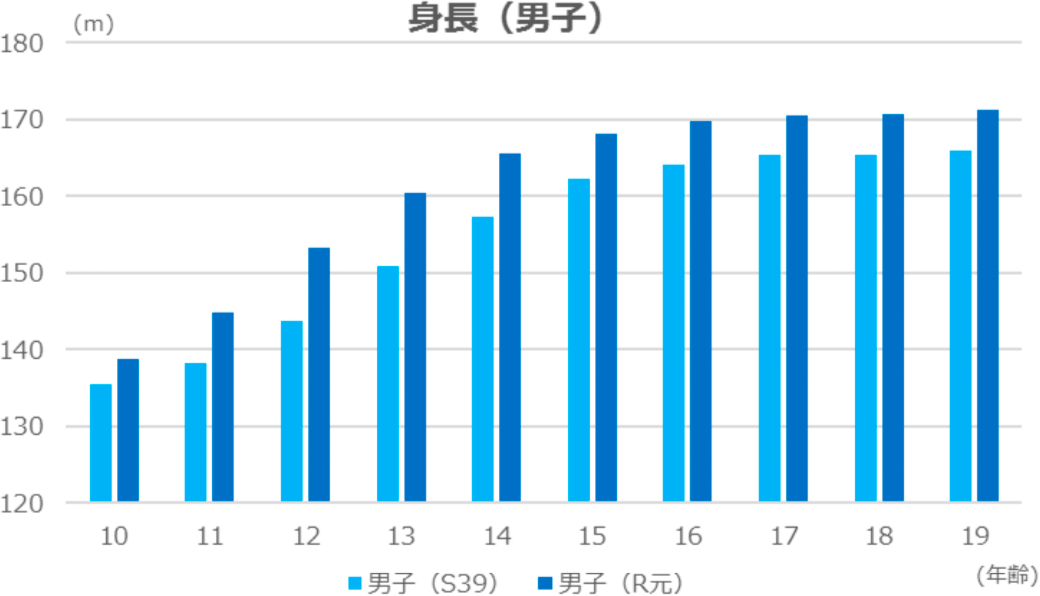

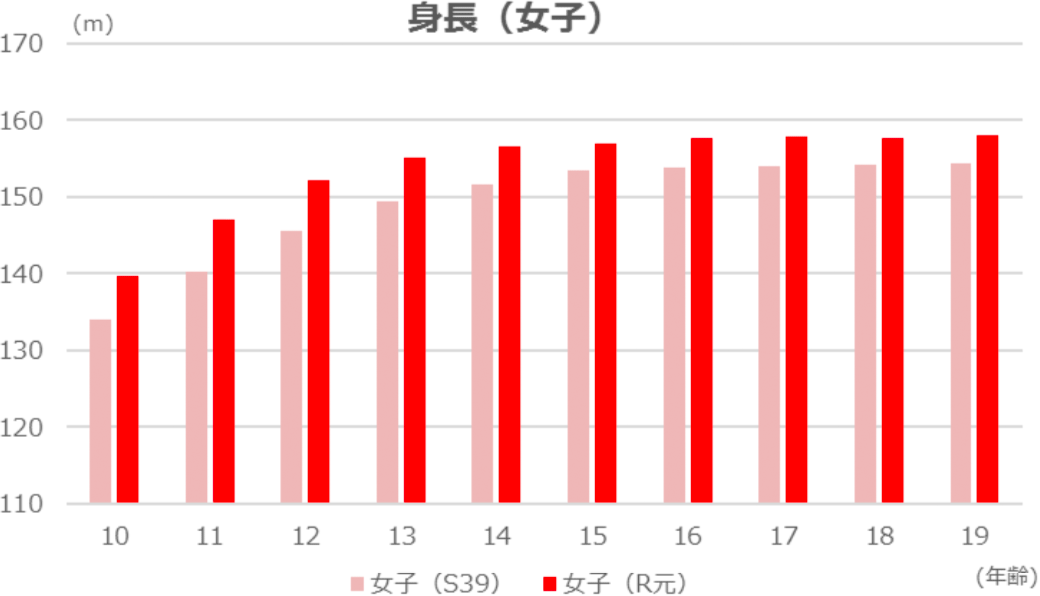

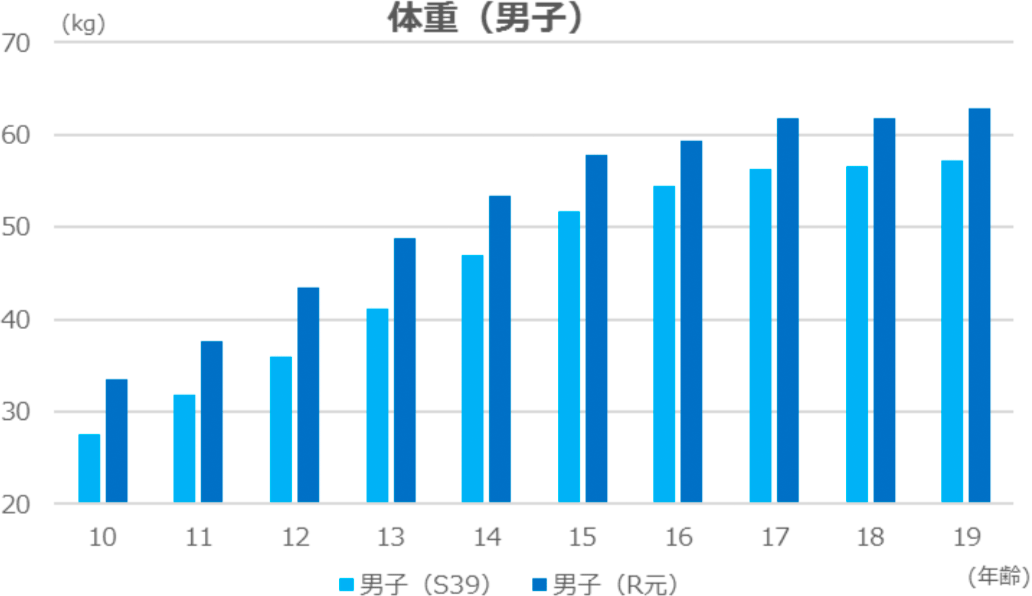

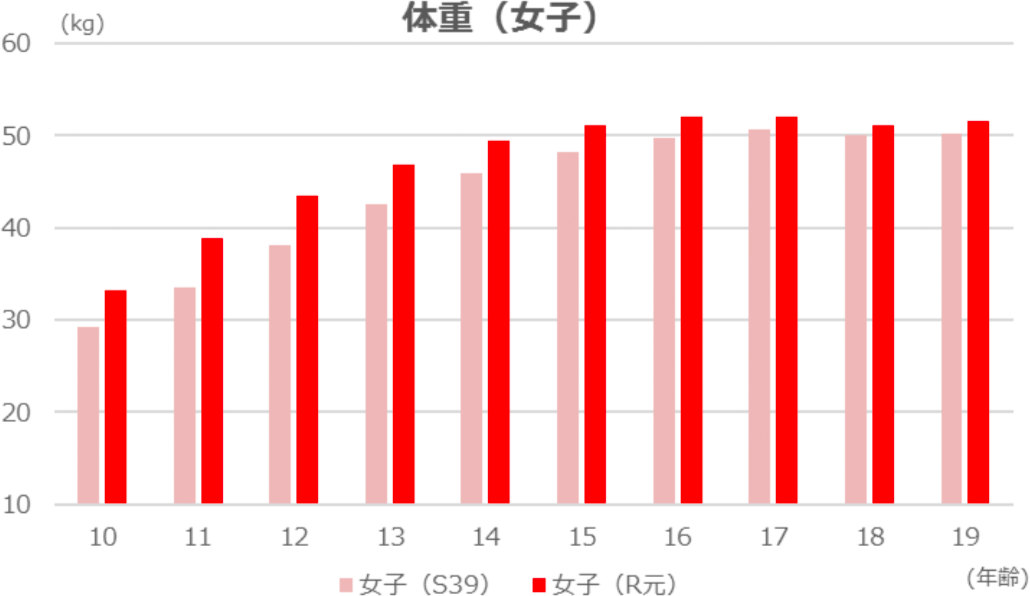

昭和39年度に比べ令和元年度の青少年期の体格(身長、体重)は、いずれの年齢においても大きく向上しているが、体力(筋力)は、15歳以後の発達の程度が緩やかであり、昭和39年度の記録を下回っている。

令和元年度の身長および体重は、男女ともにどの年齢においても昭和39年度を大きく上回っている。しかし、握力は男女ともに14歳までは、両世代間でほとんど差がみられない、あるいは令和元年度がやや上回っているが、15歳以後は令和元年度の加齢に伴う向上(発達)が昭和39年度に比べて緩やかなために、令和元年度の記録は昭和39年度を下回っている。

図2 昭和39~43年度・令和元年度体格・握力別加齢に伴う発達推移

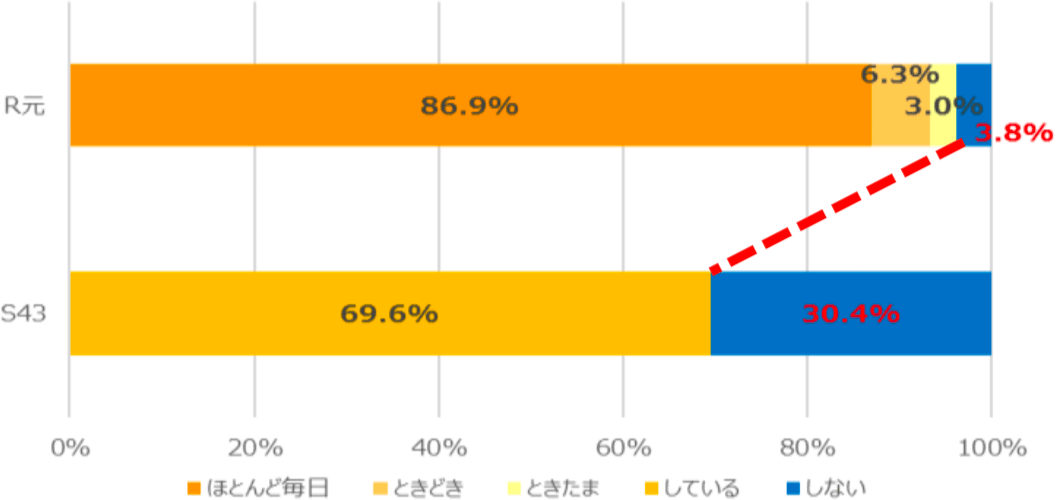

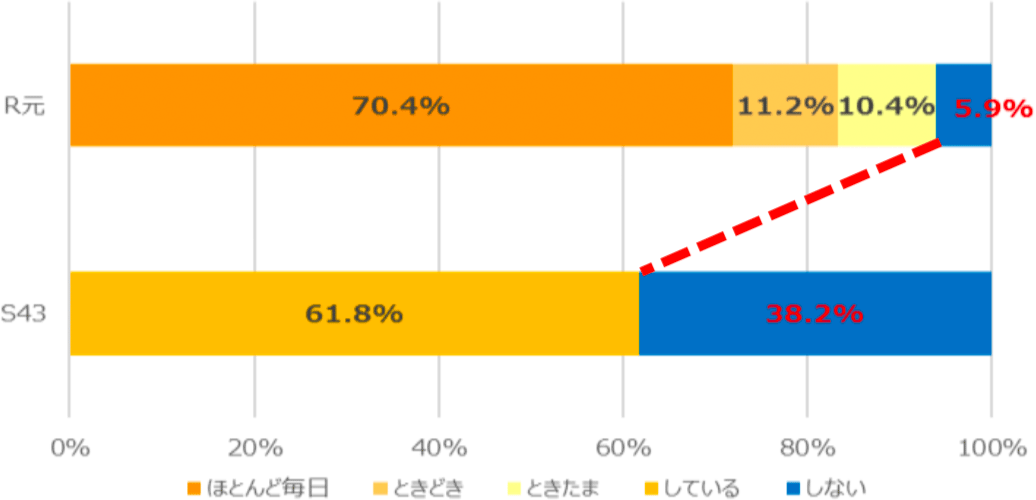

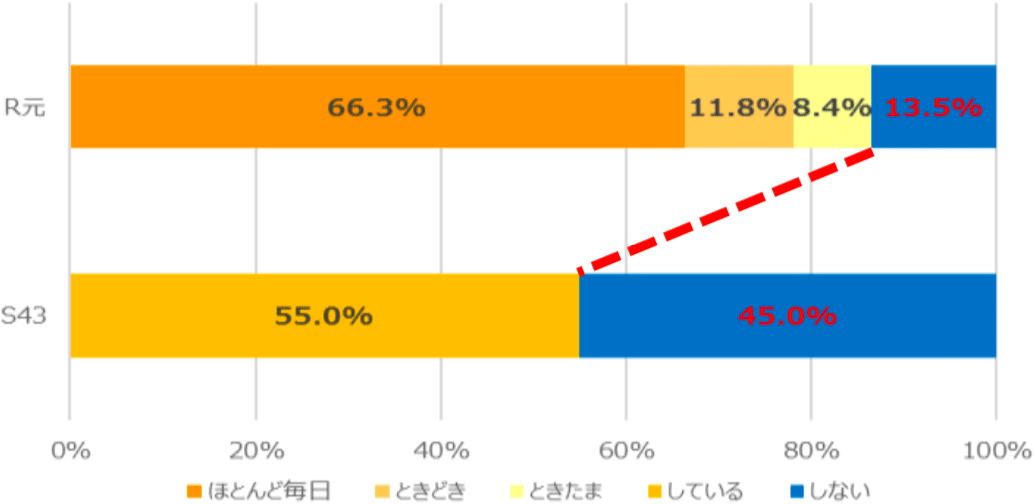

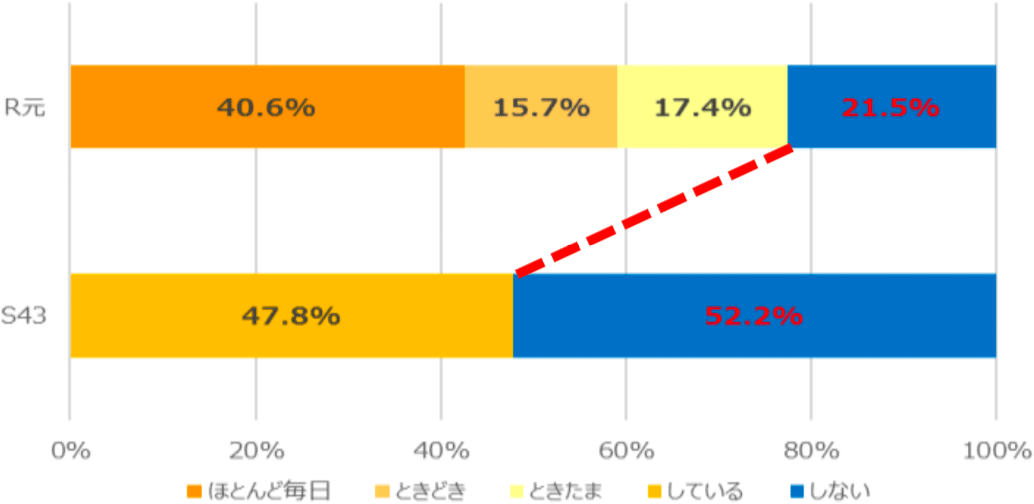

青少年の運動・スポーツ実施状況の比較について

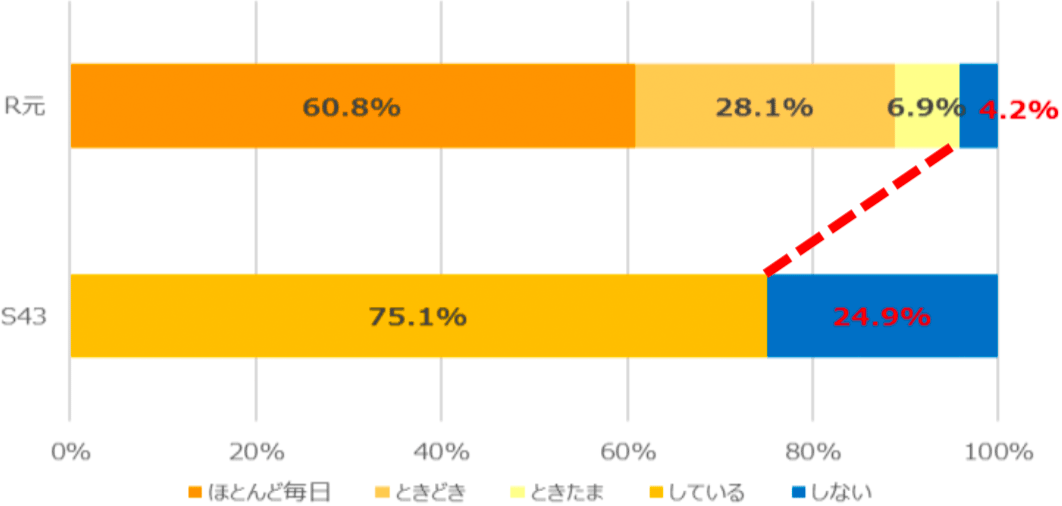

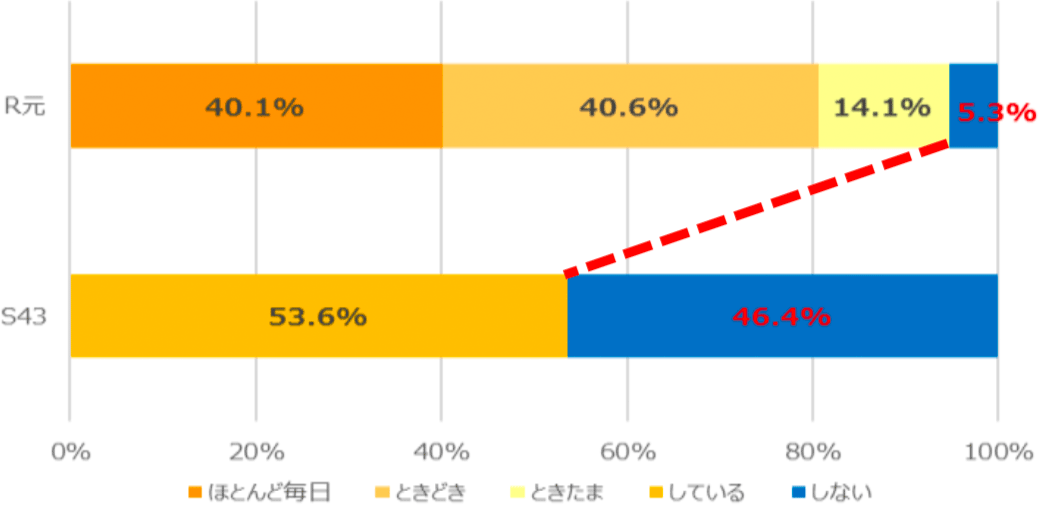

青少年の運動・スポーツの実施率は、令和元年度の状況を前回の東京オリンピック開催後の昭和43年度と比較すると、どの年齢においても高い値を示しているが、とくに小中学生の女子での変化が顕著である。

中学生、高校生のスポーツ実施率は、令和元年度と昭和43年度当時を比較すると向上していることを推測すると、競技性の高いスポーツだけではなく、誰もが気軽にスポーツを楽しめる環境が増えていると考えられる。

なお、昭和43年度調査では、「実施している」「実施していない」の二択、令和元年度調査では、「ほとんど毎日」「ときどき」「ときたま」「しない」の四択での回答してもらっている。

図3 昭和43年度・令和元年度の運動・スポーツ実施状況比較

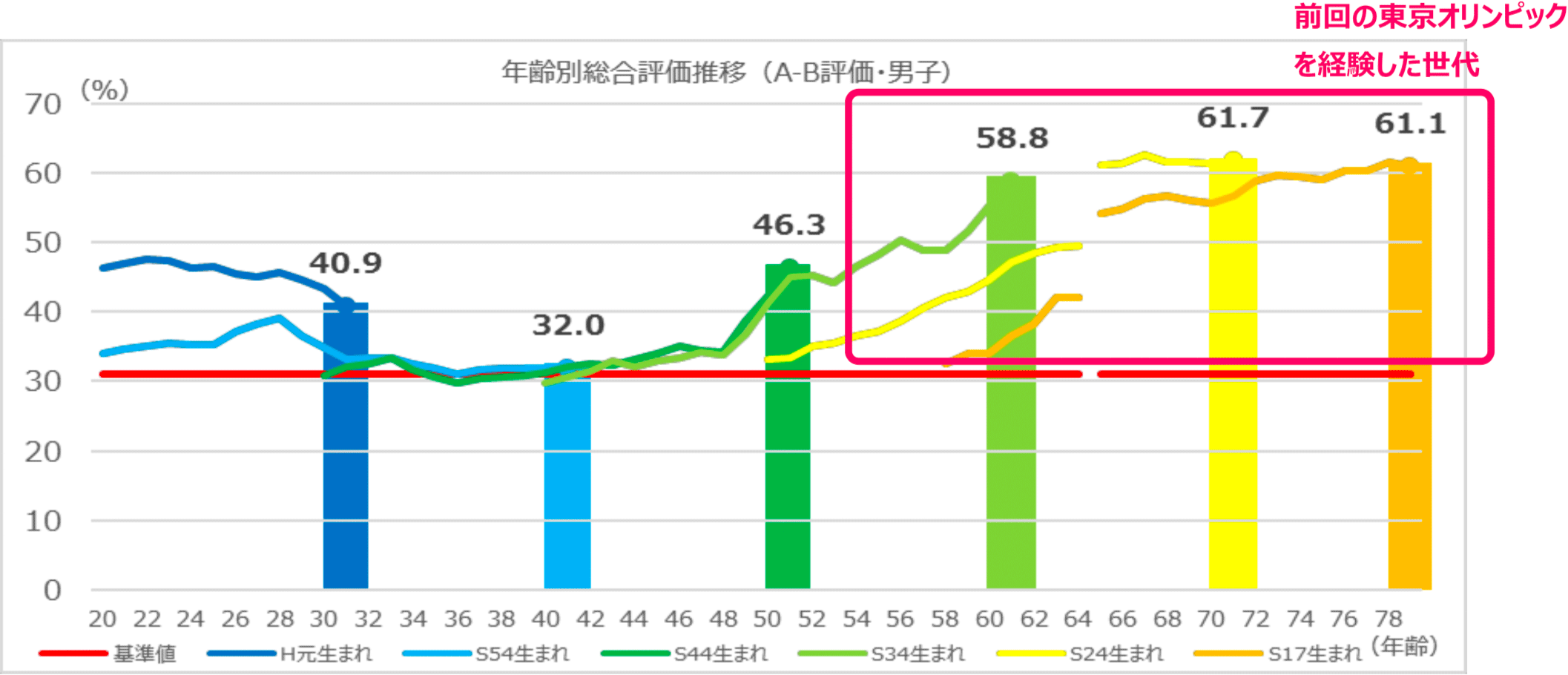

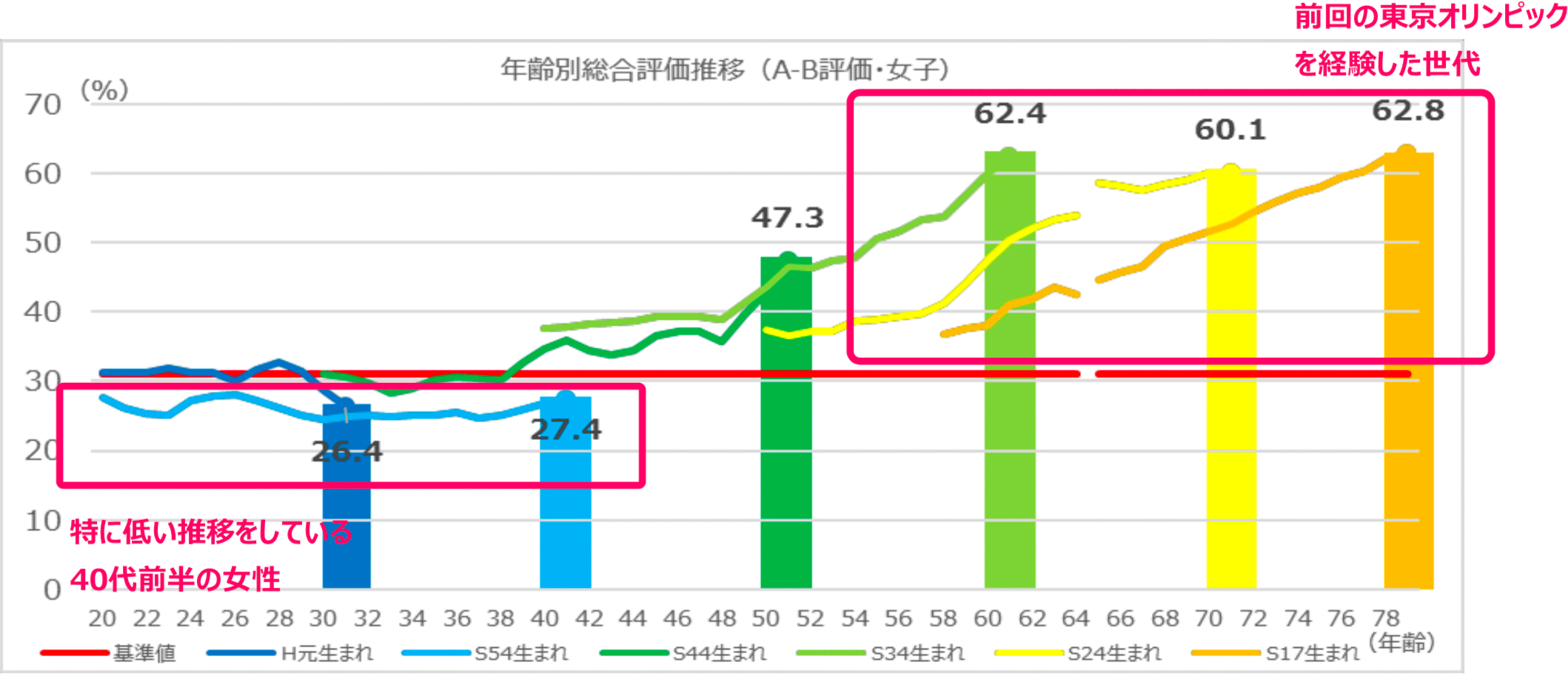

年代別総合評価(A・B判定)の加齢に伴う推移の比較

東京オリンピックを経験した世代は、毎年体力・運動能力の総合評価※が高い者の割合が増加しているが、とくに東京オリンピックを経験していない世代の40代前半の女子は、低い値のまま推移している。

前回の東京オリンピックを経験した世代(昭和17、24、34年生まれ)は、総合評価A・B群の割合は年齢が上がるとともに増加し、令和元年度の値は約60%で基準値を大きく上回っている。

前回の東京オリンピックを経験していない世代(昭和44、54、平成元年生まれ)において、男子では昭和54年生まれが最も低いものの基準値以上の割合を維持しており、平成元年生まれでは再び高い割合を示している。一方、女子では昭和54年、平成元年生まれの割合が基準値を下回り、特に昭和54年生まれは、低い値のまま推移している。

※総合評価:「新体力テスト」は4つの対象年齢区分(6~11歳、12~19歳、20~64歳、65~79歳)ごと、男女別にそれぞれのテスト項目の成績を1~10点の10段階で評価しているが、6~11歳の小学生年代などでは年齢が低いほど点数が低くなる。そのため、体力テスト合計点をもとに、19歳までは年齢別に、20歳以上は5歳刻みで、それぞれA~Eの5段階で相対的な評価を行っている。5段階評価により、同年代の中で自分の体力がどの程度なのか自己評価ができるとともに、ライフステージを通じての総合的な体力の時系列変化の把握が可能となる。

図4 年代別総合評価(A・B判定)の加齢に伴う推移

※正規分布曲線に基づく5段階評価の割合で、Aは7%、Bは24%の合計31%を基準値として設定

※正規分布曲線に基づく5段階評価の割合で、Aは7%、Bは24%の合計31%を基準値として設定

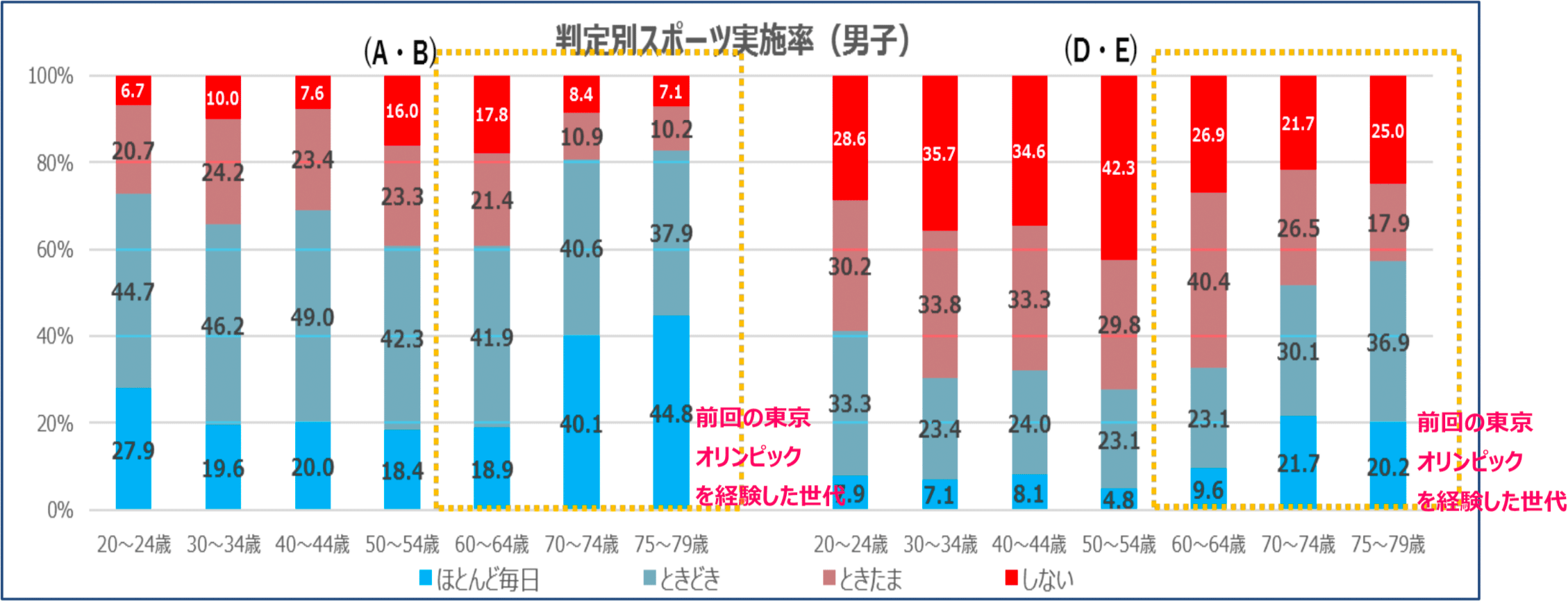

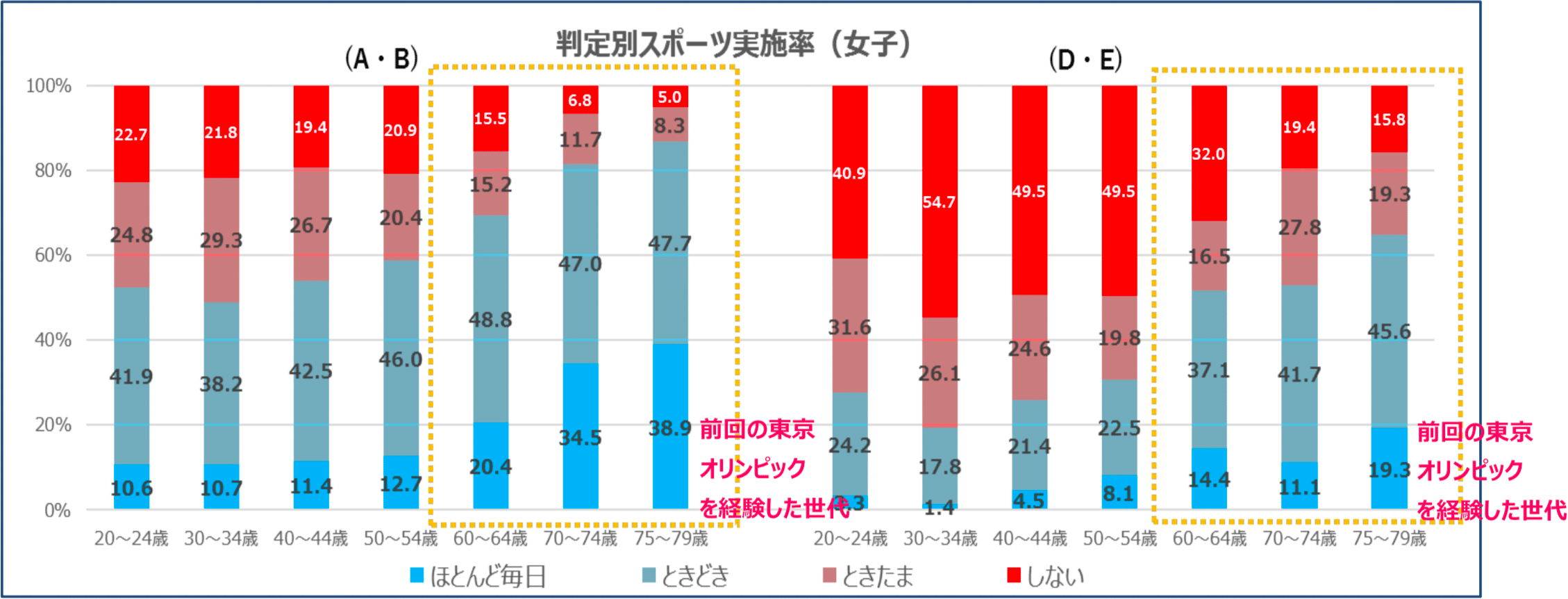

年代別総合評価別運動実施状況の比較

東京オリンピックを経験した世代、していない世代ともに、体力・運動能力の総合評価が高い群では、スポーツを週1回以上実施している割合が高い。また、東京オリンピックを経験した世代は、一部を除いて実施率は総合評価の結果にかかわらず高い。

男女ともいずれの年代においても、運動・スポーツを週1回以上(ほとんど毎日+ときどき)実施している割合は、「総合評価の高いA・B群」が高く、「総合評価の低いD・E群」で低い。

「総合評価の高いA・B群」においては、運動・スポーツを週1回以上実施している割合は、男性ではいずれの年代においても60%、女性では30代前半を除き50%を上回っている。とくに、青年期に東京オリンピックを経験した70歳代以上では、男女ともにその割合は80%を上回っている。

「総合評価の低いA・B群」においては、運動・スポーツを週1回以上実施している割合は、男性では50代前半が最も低く約28%であるが、70歳代以上では50%を上回っている。また、女性では30代前半が最も低く約19%であるが、60歳代以上では50%を上回っている。

図5 総合評価(A~E判定)別スポーツ実施状況

関連情報

スポーツ庁「体力・運動能力調査」アーカイブ

平成30年度(2018年度)

1.元気な高齢者が増えている!?

2.10代女性の運動習慣に明らかな差

3.ストレス解消、学力向上、達成意欲...スポーツのさまざまな効果と可能性

令和元年度(2019年度)

1.小学生男子の体力が過去最低

2.小中学生体力低下の原因は?

令和元年度(2019年度)

1.調査概要と加齢に伴う運動能力の変化

2.年齢別に見る体力・運動能力の年次推移

3.体力・運動能力を前回の東京五輪開催時と比較

4.幼児期の外遊びと小学生の運動・体力

令和2年度(2020年度)

新型コロナの影響か?「令和2年度 体力・運動能力調査」は、わずかに低下傾向

令和3年度(2021年度)

1.小中学生の体力が低下しているのは新型コロナの影響か?

2.運動時間が減りスクリーンタイムの増加が顕著

令和3年度(2021年度)

①体力・運動能力の加齢に伴う変化

②青少年6~19歳の体力・運動能力

③成年20〜64歳と高齢者65~79歳の体力・運動能力

④10年間の調査結果の概観

令和4年度(2022年度)

①子どもの体力が3年連続低下

②中学女子以外は肥満の割合が過去最高

③体育が楽しい中学生の割合が過去最高

令和4年度(2022年度)

①体力・運動能力の加齢に伴う変化(全年齢)

②6~19歳の体力・運動能力

③20~79歳の体力・運動能力

④運動・スポーツ実施状況と体力、健康状態、生活充実度などとの関係性

令和5年度(2023年度)

①調査結果の概要と今後の対応

②過去60回分のデータを活用した分析結果

令和6年度(2024年度)①

【前編】中学生・男子はコロナ前の体力に戻るが、小学生・女子は引き続き低下

【後編】「運動は好き」と回答した割合が中学生・男子で過去最高

令和6年度(2024年度)②

1. 調査結果の概要と今後の対応2. 新体力テスト27回分の総合評価の推移

3. 総合評価と他の調査項目の結果との関連性

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!