第9回「クレアチンの様々な『かたち』」

クレアチンには様々な「かたち」がありますが、第9回では、クレアチン研究の第一人者であるラルフ・イェーガー博士らに、様々な「クレアチン」を、エビデンスに基づき、評価、執筆をいただきました(著者プロフィール ▶)。

本特集は、世界中で研究が重ねられ純度と安全性が担保された素材ブランドCREAPURE®の日本代理店クレアピュア事務局が情報提供しています。

はじめに

「クレアチン」といえば、「クレアチンモノハイドレート」が一般的に知られていますが、これだけが唯一の「かたち」ではありません文献1-3)。

ここでは「クレアチンモノハイドレート」以外のクレアチンを含め、科学文献の分析に基づき、「①強いエビデンスがあるもの」「②エビデンスが限られているもの」「③全くエビデンスがないもの」に分類してみました。

①強力なエビデンスがあるもの

- クレアチンモノハイドレート

もっとも一般的に知られている「クレアチン」。エビデンスでは他製品の追随を許さない、いわば「クレアチン」の代表格。

例えば、薬物動態、バイオアベイラビリティ※の研究、多数のランダム化比較臨床試験で評価されてきた長い歴史により、有効性、安全性が証明されている文献4-22)。

※ バイオアベイラビリティ:人体に投与された製剤のうち、どれだけの量が全身に循環するのかを示す指標。生物学的利用能ともいわれる。

②エビデンスが限られているもの

前述の「クレアチンモノハイドレート」以外にも様々な「かたち」が存在します文献2, 4)。

- クレアチンクエン酸塩

- クレアチンピルピン酸塩

- クレアチンマグネシウムキレート

- クレアチンエチルエステル塩酸塩

- クレアチン塩酸塩

- クレアチン硝酸塩

また、これらに加え、「アルカリ性クレアチン」(pH調整型クレアチン)と呼ばれるものもあります。この「アルカリ性クレアチン」は「クレアチンモノハイドレート」にアルカリ性粉末(炭酸ナトリウム、リン酸グリセロールマグネシウム、重炭酸塩等)を加え、pHを上げる(調整する)文献23)ことで安定性とバイオアベイラビリティを高めたとされるものです。

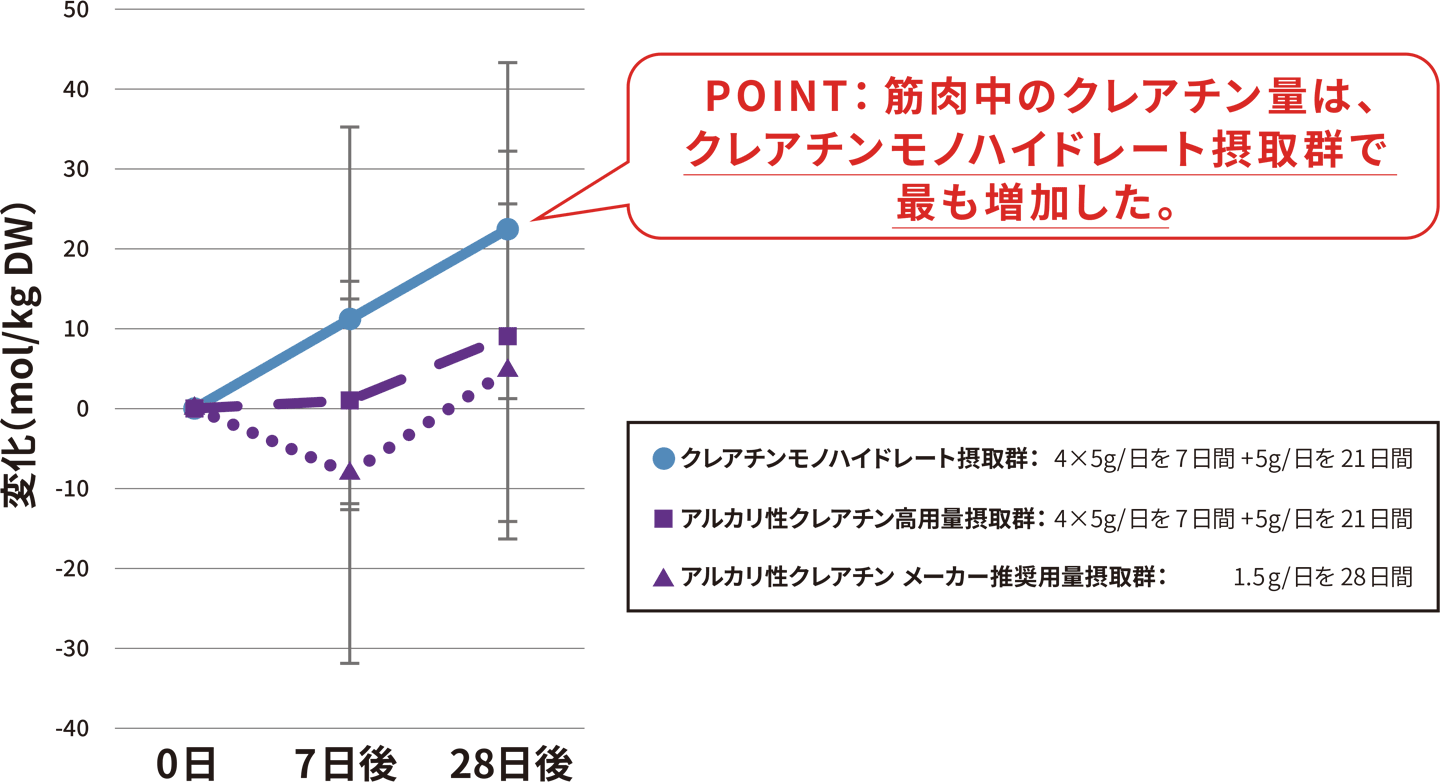

しかし、厳格に管理された臨床試験で、アスリートを対象に「クレアチンモノハイドレート」と「アルカリ性クレアチン」を摂取してもらい、試験(測定・比較)してみました文献24)。

試験内容

対象者

直近でクレアチン摂取歴なしのウェイトトレーニングを行うアスリート36名

摂取

- (1)クレアチンモノハイドレート摂取群:4×5g/日を7日間+5g/日を21日間

- (2)アルカリ性クレアチン高用量摂取群:4×5g/日を7日間+5g/日を21日間

- (3)アルカリ性クレアチンメーカー推奨用量摂取群:1.5g/日を28日間

の3群に分け、摂取0、7、28日後にそれぞれ測定。

試験結果

筋肉中のクレアチン量が最も増えたのは、(1)クレアチンモノハイドレート摂取群だった。

図 筋肉中のクレアチン量の変化

(文献24より引用)

この試験から考えられること

高用量の「アルカリ性クレアチン」は筋肉中のクレアチン量をある程度経時的に増加させる可能性はありますが、「アルカリ性クレアチン」が「クレアチンモノハイドレート」よりも沢山の量を全身に循環させるのかについていえば、「クレアチンモノハイドレート」の方に優位性があると考えられます※。

※ また補足として、「アルカリ性クレアチンがクレアチンモノハイドレートと比べ高いバイオアベイラビリティを有する」というエビデンスや、「アルカリ性クレアチンのメーカー推奨摂取量『1.5g/日』が効果的である」というエビデンスもありません。

さらに、「アルカリ性クレアチンがクレアチンモノハイドレートよりも、より大きなトレーニング適応を促進した」、また「アルカリ性クレアチンがクレアチンモノハイドレートよりも副作用が少なかった」というエビデンスもありません。

③全くエビデンスがないもの

- その他のクレアチン塩類

- クレアチンマレイン酸塩

- クレアチンフマル酸塩

- クレアチン酒石酸塩

- クレアチンリンゴ酸塩

- クレアチンセラム:(CS)

- クレアチル-L-ロイシン:(CLL)

- クレアチノール-O-リン酸

上記のクレアチンは、バイオアベイラビリティ、有効性、安全性を裏付けるエビデンスが全くありません文献2)。

まとめ

今回は様々なクレアチンの「かたち」を紹介し、それらを3つに分類しました。

あらためてわかることは、クレアチンの中では「クレアチンモノハイドレート」が最も多くエビデンスを有しています。すなわち、安全性やバイオアベイラビリティの裏付けも豊富です。それ以外にも様々な「かたち」のクレアチンが存在しますが、それらで「クレアチンモノハイドレート」を上回る効果は示されていません文献2, 3)。

関連動画「クレアチン研究の第一人者!ラルフ・イェーガー博士による「クレアチン」一問一答!!」

参考文献

- 1) Jäger R, Purpura M, Shao A, Inoue T, Kreider RB. Analysis of the efficacy, safety, and regulatory status of novel forms of creatine. Amino Acids. 2011 May;40(5):1369-83.

- 2) Kreider RB, Jäger R, Purpura M. Bioavailability, Efficacy, Safety, and Regulatory Status of Creatine and Related Compounds: A Critical Review. Nutrients 2022, 14(5):1035.

- 3) Escalante G, Gonzalez AM, St Mart D, Torres M, Echols J, Islas M, Schoenfeld BJ. Analysis of the efficacy, safety, and cost of alternative forms of creatine available for purchase on Amazon.com: are label claims supported by science? Heliyon. 2022 Dec 6;8(12):e12113.

- 4) Greenhaff PL, Bodin K, Soderlund K, Hultman E. Effect of oral creatine supplementation on skeletal muscle phosphocreatine resynthesis. Am J Physiol. 1994 May;266(5 Pt 1):E725-30.

- 5) Balsom PD, Söderlund K, Sjödin B, Ekblom B. Skeletal muscle metabolism during short duration high-intensity exercise: influence of creatine supplementation. Acta Physiol Scand. 1995 Jul;154(3):303-10.

- 6) Green AL, Hultman E, Macdonald IA, Sewell DA, Greenhaff PL. Carbohydrate ingestion augments skeletal muscle creatine accumulation during creatine supplementation in humans. Am J Physiol. 1996 Nov;271(5 Pt 1):E821-6.

- 7) Vandenberghe K, Van Hecke P, Van Leemputte M, Vanstapel F, Hespel P. Phosphocreatine resynthesis is not affected by creatine loading. Med Sci Sports Exerc. 1999 Feb;31(2):236-42.

- 8) Bellinger BM, Bold A, Wilson GR, Noakes TD, Myburgh KH. Oral creatine supplementation decreases plasma markers of adenine nucleotide degradation during a 1-h cycle test. Acta Physiol Scand. 2000 Nov;170(3):217-24.

- 9) Francaux M, Demeure R, Goudemant JF, Poortmans JR. Effect of exogenous creatine supplementation on muscle PCr metabolism. Int J Sports Med. 2000 Feb;21(2):139-45.

- 10) Preen D, Dawson B, Goodman C, Lawrence S, Beilby J, Ching S. Effect of creatine loading on long-term sprint exercise performance and metabolism. Med Sci Sports Exerc. 2001 May;33(5):814-21.

- 11) Burke DG, Chilibeck PD, Parise G, Tarnopolsky MA, Candow DG. Effect of alpha-lipoic acid combined with creatine monohydrate on human skeletal muscle creatine and phosphagen concentration. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2003 Sep;13(3):294-302.

- 12) Vandenberghe K, Goris M, Van Hecke P, Van Leemputte M, Vangerven L, Hespel P. Long-term creatine intake is beneficial to muscle performance during resistance training. J Appl Physiol (1985). 1997 Dec;83(6):2055-63.

- 13) Kreider RB, Ferreira M, Wilson M, Grindstaff P, Plisk S, Reinardy J, Cantler E, Almada AL. Effects of creatine supplementation on body composition, strength, and sprint performance. Med Sci Sports Exerc. 1998 Jan;30(1):73-82.

- 14) Volek JS, Duncan ND, Mazzetti SA, Staron RS, Putukian M, Gómez AL, Pearson DR, Fink WJ, Kraemer WJ. Performance and muscle fiber adaptations to creatine supplementation and heavy resistance training. Med Sci Sports Exerc. 1999 Aug;31(8):1147-56.

- 15) Kreider RB, Klesges R, Lotz D, Davis M, Cantler E, Grindstaff P, Ramsey L, Bullen D, Wood L, Almada A. Effects of nutritional supplementation during off-season college football training on body composition and strength. J. Exerc. Physiol. Online 1999, 2, 24–39.

- 16) Tarnopolsky MA, Parise G, Yardley NJ, Ballantyne CS, Olatinji S, Phillips SM. Creatine-dextrose and protein-dextrose induce similar strength gains during training. Med Sci Sports Exerc. 2001 Dec;33(12):2044-52.

- 17) Willoughby DS, Rosene J. Effects of oral creatine and resistance training on myosin heavy chain expression. Med Sci Sports Exerc. 2001 Oct;33(10):1674-81.

- 18) Burke DG, Chilibeck PD, Parise G, Candow DG, Mahoney D, Tarnopolsky M. Effect of creatine and weight training on muscle creatine and performance in vegetarians. Med Sci Sports Exerc. 2003 Nov;35(11):1946-55.

- 19) Lyoo IK, Kong SW, Sung SM, Hirashima F, Parow A, Hennen J, Cohen BM, Renshaw PF. Multinuclear magnetic resonance spectroscopy of high-energy phosphate metabolites in human brain following oral supplementation of creatine-monohydrate. Psychiatry Res. 2003 Jun 30;123(2):87-100.

- 20) Newman JE, Hargreaves M, Garnham A, Snow RJ. Effect of creatine ingestion on glucose tolerance and insulin sensitivity in men. Med Sci Sports Exerc. 2003 Jan;35(1):69-74.

- 21) Tarnopolsky M, Parise G, Fu MH, Brose A, Parshad A, Speer O, Wallimann T. Acute and moderate-term creatine monohydrate supplementation does not affect creatine transporter mRNA or protein content in either young or elderly humans. Mol Cell Biochem. 2003 Feb;244(1-2):159-66.

- 22) Willoughby DS, Rosene JM. Effects of oral creatine and resistance training on myogenic regulatory factor expression. Med Sci Sports Exerc. 2003 Jun;35(6):923-9.

- 23) Gollini, J.M. Oral Creatine Supplement and Method for Making Same. U.S. Patent 6,399,661 B1, 4 June 2002.

- 24) Jagim AR, Oliver JM, Sanchez A, Galvan E, Fluckey J, Riechman S, Greenwood M, Kelly K, Meininger C, Rasmussen C, Kreider RB. A buffered form of creatine does not promote greater changes in muscle creatine content, body composition, or training adaptations than creatine monohydrate. J Int Soc Sports Nutr. 2012 Sep 13;9(1):43.

著 者

特集「クレアチン」

- 第1回「クレアチンの基礎 その効果と作用機序、歴史」

- 第2回「クレアチンの摂取方法・安全性」

- 第3回「クレアチンの主な効果、相性の良いサプリメント」

- 第4回「中高齢者のクレアチン摂取効果」

- 第5回「クレアチン摂取によるメンタルパフォーマンスの向上」

- 第6回「クレアチン摂取による脳損傷、持久パフォーマンスへの効果」

- 第7回「クレアチン摂取による骨と脳への効果」

- 第8回「サッカーにおけるクレアチン摂取の有用性」

- 第9回「クレアチンの様々な『かたち』」

クレアチンに関する記事

- クレアチンは消防士の消化・救助などのパフォーマンスを向上する 無作為化二重盲検試験

- 第8回「サッカーにおけるクレアチン摂取の有用性」

- クレアチンによる疲労感の軽減、筋肉の張りや硬さの解消・回復促進をヒト対象試験で確認

- クレアチンの医学領域での可能性、リハビリテーション医学に関する考察を中心に

- クレアチンを含むさまざまなサプリメントで、安全性や有効性のエビデンスが豊富なのは?

- クレアチン摂取の影響は朝と夜で異なるのか エリート女性ハンドボール選手で検討

- 高齢者のクレアチン不足が狭心症や肝機能異常と関連 米国版・国民健康栄養調査を解析

- 第7回「クレアチン摂取による骨と脳への効果」

- 第6回「クレアチン摂取による脳損傷、持久パフォーマンスへの効果」

- 第5回「クレアチン摂取によるメンタルパフォーマンスの向上」

- 第4回「中高齢者のクレアチン摂取効果」

- クレアチンサプリに関する一般的な質問と誤解 国際スポーツ栄養学会がQ&Aを発表

- クレアチンを筋力トレーニング中にのみ摂取した場合の影響 身体活動の多い若年者で検討

- 第3回「クレアチンの主な効果、相性の良いサプリメント」

- クレアチン補給効果は菜食主義アスリートでより大きい可能性 文献レビューより

- 第2回「クレアチンの摂取方法・安全性」

- ボディビルダーの栄養摂取に関する推奨事項

- 第1回「クレアチンの基礎 その効果と作用機序、歴史」

- クレアチン一水和物(CrM)とHMBの併用に相加的効果

- 肉および魚介類摂取量をバイオマーカーで把握できるか? 文献レビューでの検討

- クレアチン水和物+HMBでパフォーマンス、体組成に相加効果か 体系的レビューの結果

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!