日本の蒸し暑さは死亡リスク 世界739都市を対象に湿度・気温と死亡の関連を調査 東京大学

暑熱関連死亡リスクにおける湿度の影響の地域差を検討した研究から、日本では蒸し暑さが死亡リスクに大きな影響を与える傾向のあることが明らかになった。東京大学の研究グループの研究結果であり、「PNAS Nexus」に論文が掲載されるとともに、同大学のサイトにプレスリリースが発表された。

研究の概要:世界43カ国739都市の、湿度と気温と死亡リスクの関係を検討

この研究は、世界43の国と地域の739都市を対象に、湿熱(湿度と気温)と死亡リスクに関する過去最大規模のデータが検討された。その結果、気温に加えて湿度を考慮した湿熱指数※1が、気温単独の場合と比べて、米国の沿岸部や五大湖地域、およびペルー、韓国、そして日本において、死亡リスクと高い関連を示すことが明らかとなった。この成果は、世界各国で増大している熱ストレス下での熱中症警戒情報の、さらなる高精度化に役立つことが期待される。

※1 湿熱指数:湿熱指数(Heat Stress Indicator;HSI)は、暑熱が人間の健康とパフォーマンスに与える影響を評価するために使用される指標の総称。これらの指標では、温度、湿度、風速、太陽放射などのさまざまな環境要因を考慮して、熱ストレスを評価する。

発表内容:日本は気温と湿度の相関が弱く、両者の評価が極めて重要

近年、気候変動により熱波の頻度、持続時間、そして深刻度が増加しており、この傾向は将来さらに悪化する可能性がある。多くの国や地域では熱中症および高温警戒情報の予測指標として、簡便さと観測や予測のしやすさから「気温」を採用している。しかし、人間が感じる熱ストレスは、気温、湿度、風速、太陽放射など、複数の気候変数によって影響を受ける。湿熱(または人間が感じる熱ストレス)への関心が高まっているが、異なる気候条件の各地域における熱中症警戒情報に、どのような気温や湿度に基づく指標(湿熱指数)を用いるのが効果的であるのかについては、依然として分野の異なる研究者の間で意見が分かれており、喫緊の課題となっている。

この問題を探るために、本研究では、世界43の国と地域、739都市を対象とした、世界最大規模の調査を行った。具体的には、日別死亡データと気象再解析データを利用し、湿球温度(Tw)、湿球黒球温度(WBGT)※2、熱指数(HI)といった複数の湿熱指数と、夏季の日々の死亡リスクとの関連について、各都市で検証を行った。

※2 湿球黒球温度:湿球黒球温度(Wet Bulb Globe Temperature;WBGT)は、熱中症を予防することを目的として1954年に米国で提案された指標。単位は気温と同じ摂氏度(℃)で示されるが、その値は気温とは異なる。湿球黒球温度は人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標で、人体の熱収支に与える影響の大きい、①湿度、②日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、③気温という3種類のデータを基に算出される。2021年から、環境省と気象庁は、全国を対象に湿球黒球温度の予測に基づいた「熱中症警戒アラート」の運用を開始した。

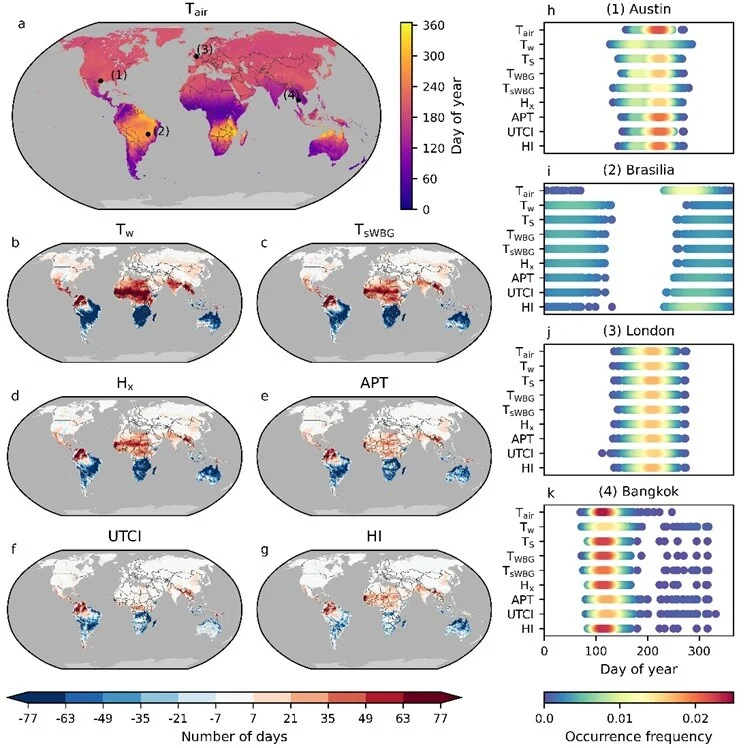

湿熱指数が年間で最も高い10日間を過去40年間にわたり評価した結果、各湿熱指数が依拠するデータによって、熱ストレスが高い時期が異なることがわかった(図1)。このことは、熱中症警戒情報の正確性と有効性を高めるために、適切な湿熱指数の指標選択が極めて重要であることを示唆している。

図1

また、本研究では、Distributed Lag Non-linear Model(DLNM)※3を用いて、さまざまな湿熱指数と日々の死亡データとの関連を分析した。さらに、各都市の気候や社会経済的指標と組み合わせることで、異なる湿熱指標の性能に地域差が生じる要因を解析した。

※3 Distributed Lag Non-linear Model(DLNM):DLNMは、時間の経過とともに変化する要因と結果の関係を解析するための統計モデル。とくに、影響が同日から数週間以内に現れる場合に有用。

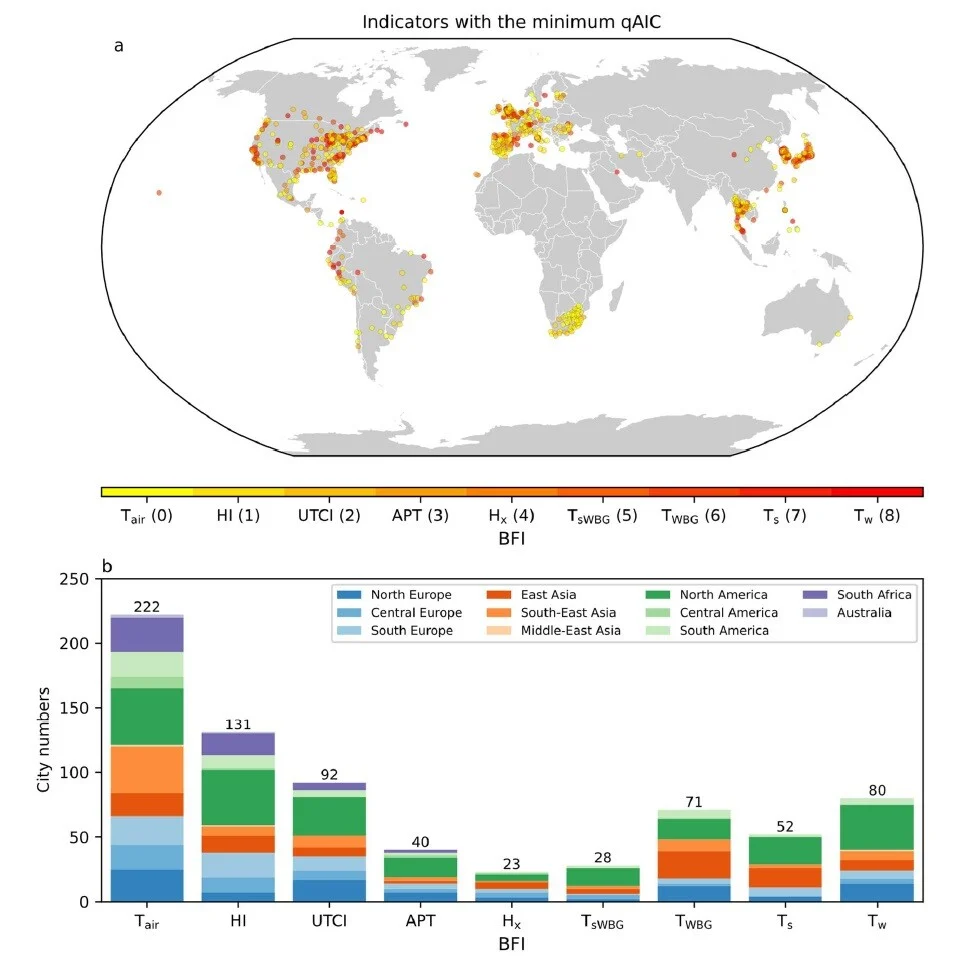

その結果、湿熱指数、中でも湿球黒球温度(WBGT)は、伝統的に指標として広く用いられてきた気温のみに比べて、とくに米国の沿岸部や五大湖周辺地域、ペルー、韓国、そして日本において死亡リスクと高い関連を示すことが明らかとなった(図2)。これは、これらの地域において気温と湿度の間の相関関係が弱いためであることも明らかとなった。

図2

a:気温および八つの湿熱指数のどれが最も死亡リスクを良く説明するかを色で示す。

b:最も死亡リスクを良く説明できる気温および八つの指標の地域ごとの都市の数。気温(Tair)の説明性が最も高い都市が最も多い(222)のは、これらの都市では気温が高いと湿度が低いというように、気温と湿度の変動が連動しているため気温だけで暑熱ストレスを表現できるからである。一方、湿球黒球温度(TWBG)の説明性が最も高い都市は、東アジアの都市(赤)が多い。

以上の研究成果は、日本においては気温とともに湿度も高い日に熱中症のリスクが高くなり、我が国の熱中症警戒アラートで用いられているWBGTが指標として有用であることを支持する強固な科学的裏付けとも言える。

プレスリリース

暑熱関連死亡リスクにおける湿度の影響の地域差 ―日本では蒸し暑さが死亡リスクに大きな影響を与える傾向がある―(東京大学)

文献情報

原題のタイトルは、「Regional variation in the role of humidity on city-level heat-related mortality」。〔PNAS Nexus. 2024 Jul 25;3(8):pgae290〕

原文はこちら(Oxford University Press)

シリーズ「熱中症を防ぐ」

熱中症・水分補給に関する記事

- 気候変動により猛暑日が激増し当たり前の時代に? 文科省・気象庁「日本の気候変動2025」を公表

- 【見逃し配信スタート】夏本番前に必見! アイススラリーの最新活用法を学ぶWebセミナーを公開

- 小中高生の熱中症救急搬送の8割がスポーツ活動中に発生 「8月」「午後〜夕方」「屋外」などは要注意

- 【参加者募集】大塚製薬×SNDJ無料Webセミナー『暑熱環境に負けない! バテない! 熱中症対策2025 アイススラリーによる身体冷却/プレクーリングの基礎と実践』

- 女性持久系アスリートはナトリウム摂取で暑熱下のパフォーマンスが向上 とくに黄体期で顕著な影響

- 子どもの汗腺機能は8歳から男女差が顕在化、夏の発汗量は春の1.5倍 熱中症予防への応用に期待

- 夏の「高温化」により運動部活動が困難に? 国内842都市・時間別の予測データが示す気候変動の深刻な影響

- 「熱中症特別警戒アラート」「熱中症警戒アラート」全国運用スタート 重大な健康被害に警戒を 環境省・気象庁

- 熱中症と居住地域の格差に関連? 社会経済的指標が低いほど緊急入院リスクが高い

- 学校内のAED搬送に影響する因子を検討 患者が女子生徒、スポーツ以外の課外活動の場合などに課題

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!