成人の身体活動量不足の実態が明らかに 全国の半数以上が厚労省推奨レベル以下と判明

明治安田厚生事業団と笹川スポーツ財団は、2024年11月に実施した「活動量計による身体活動・スポーツの実態把握調査2024」の結果を発表した。活動量計を用いた高精度な身体活動量測定を、全国規模で調査した前例のない国内初の調査であり、厚生労働省「身体活動ガイド2023」の推奨を満たしているのは47.9%であることなどが明らかになった。

調査の概要:全国各地の日本人の活動量を客観的な指標で把握する研究

2024年1月に、厚生労働省が策定した「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023(以下、身体活動ガイド2023)」の中で、「健康づくりのための新しい推奨身体活動量」が示された。しかし、身体活動量に関する全国規模かつ代表性のある客観的データがなく、実際に国民がどの程度動いているかを明確に把握できていないという課題が残っている。

一方、本研究の研究グループでは、身体活動に費やす時間や活動強度、座位時間を詳細に測定できる「活動量計」を用い、身体活動量を実測するとともに、質問票でスポーツ実施状況等を調べ、日本国内における身体活動の実態把握を目指す研究を実施している。2023年度には首都圏・中京圏・近畿圏の13都府県50地点の成人・高齢者650人を対象に調査を実施し、今年度は全国47都道府県200地点、5,400人に対象を拡大し調査を行った。

その結果、「身体活動ガイド2023」が定める1日の推奨身体活動量の達成率は、全体で47.9%だった(速報値)。

調査結果のポイント

- 活動量計を用いた高精度な身体活動量測定を、47都道府県200地点、5,400人を対象に実施(解析対象者数1,106人)。全国規模での調査は前例がなく、国内初の調査。

- 厚労省「身体活動ガイド2023」が定める、健康づくりのための推奨身体活動量(成人1日60分、高齢者1日40分)を満たしているのは47.9%であった。とくに成人で達成率が低いことが明らかとなった。

- 1日あたりの歩数は、性別や年齢層を問わず推奨値を下回っていた。1日あたりの座位時間は、男性では9時間、女性では8時間を超えていた。

調査概要

調査対象;層化二段無作為抽出法を用いて全国47都道府県から抽出された200地点における満20歳以上80歳未満の男女5,400人。

調査方法;郵送法。対象者には土・日曜日を含めた合計7日間にわたる活動量計の装着を依頼し、測定を行った。期間中に実施した運動・スポーツや生活習慣等に関しては質問票によって回答を得た。

調査時期;2024年11月。

主な調査項目;1)活動量計による測定:身体活動量(低強度・中高強度)、歩数、座位行動時間など。2)質問票による調査:運動・スポーツ実施状況、運動・スポーツ活動歴、健康認識、生活習慣、基本属性など。

回収状況;解析対象者数1,106人(有効回収率20.5%。1日10時間以上の装着日が4日以上の者)。

調査結果(速報値)

1. 厚労省「身体活動ガイド2023」が定める推奨身体活動量の達成率は47.9%

「身体活動ガイド2023」で定める歩行またはそれと同等以上(3メッツ以上の強度)の身体活動量は、成人(20~64歳):1日60分以上(≒1日約8,000歩以上≒週23メッツ・時以上)、高齢者(65歳以上):1日40分以上(≒1日約6,000歩以上≒週15メッツ・時以上)。

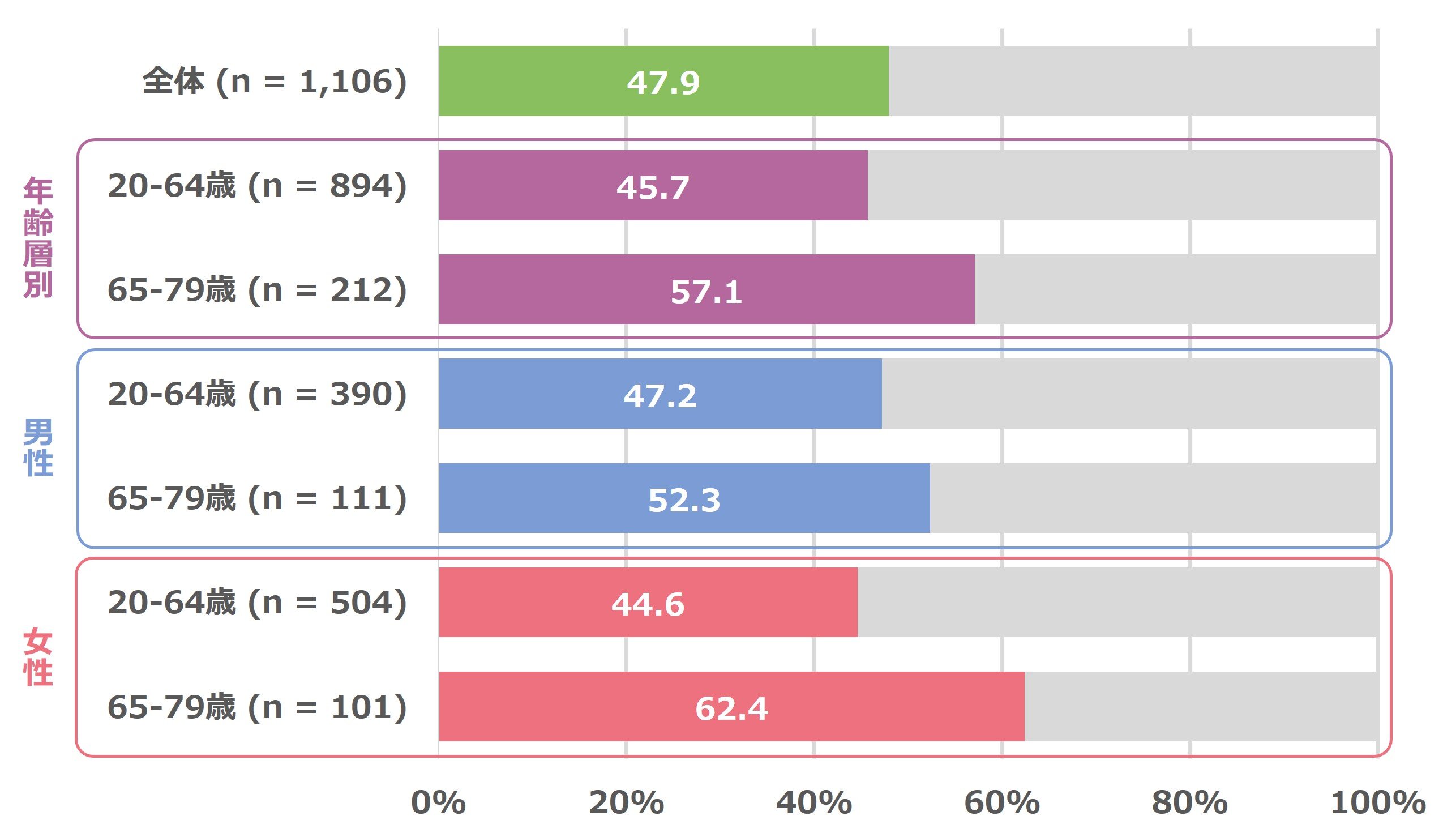

本調査における、これらの推奨身体活動量の達成率は全体で47.9%であった。年齢層別では、20~64歳の成人が45.7%、65~79歳の高齢者が57.1%、性別でみると、男性では20~64歳47.2%、65~79歳52.3%、女性では20~64歳44.6%、65~79歳62.4%となり、成人で達成率がより低いことが明らかとなった。

図1 「身体活動ガイド2023」の推奨身体活動量の達成率

2. 1日あたりの歩数と座位時間

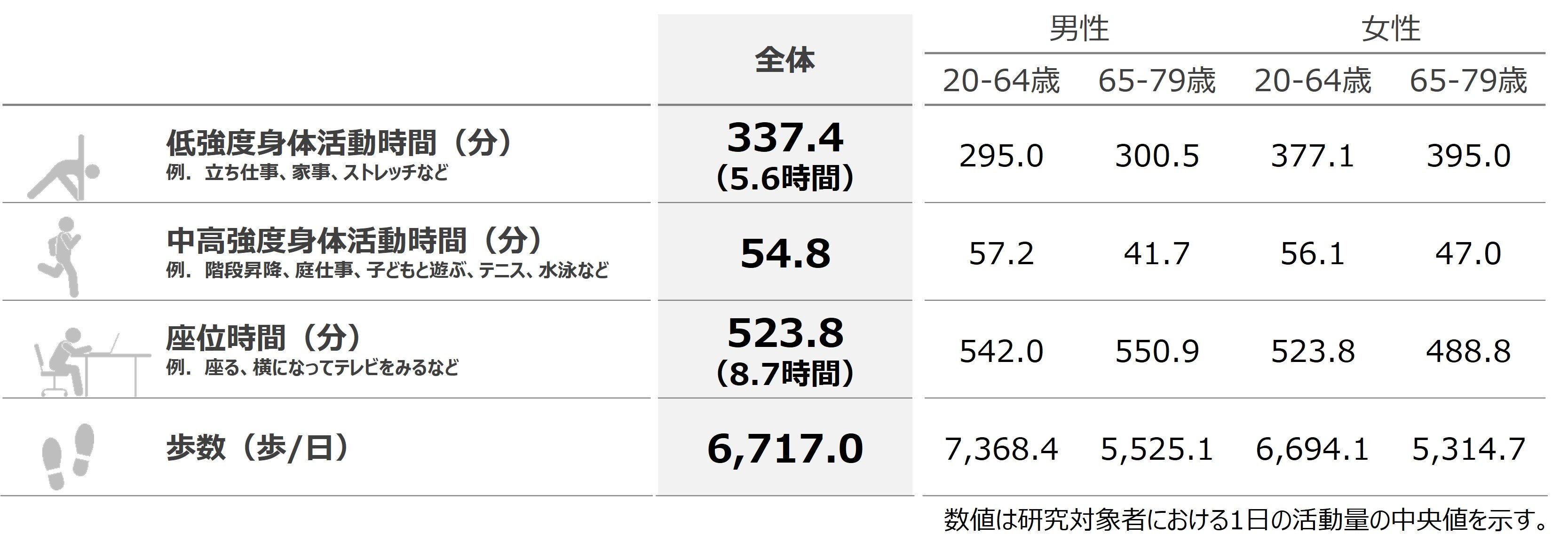

1日あたりの歩数は、性別や年齢層を問わず推奨値を下回り、1日あたりの座位時間は、男性は9時間、女性は8時間を超えていた。

図2 各行動の中央値

研究グループでは、「今後はスポーツ実施や健康指標との関係性を検証することで『スポーツによる健康寿命の延伸』を目指すための知見や政策形成に資する情報を発信していく」としている。

プレスリリース

私たちはどのくらい動いているのか?客観的データがない課題の解決へ(明治安田厚生事業団)

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!