自転車を利用している高齢者は、非利用者よりも要介護・死亡リスクが大幅に減少 筑波大学の10年追跡調査

長期的な追跡調査の結果、高齢者における自転車利用が、健康寿命および寿命の延伸に貢献し、この効果はとくに、車を運転しない人において大きい可能性が示された。筑波大学の研究者による研究の結果であり、「Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour」に論文が掲載されるとともに、大学のサイトにプレスリリースが掲載された。著者らは「日本では高齢者の運転免許返納が進んでいるが、これと同時に、高齢者の自転車利用を促進するような社会的支援が望まれる」としている。

研究の概要:自転車利用は高齢者の要介護や死亡のリスクを下げる可能性

欧米に比べて、日本では多くの高齢者が移動手段として自転車を利用している。先行研究により、自転車利用者は社会交流や身体活動量が多いことがわかっている。これらの知見から、自転車利用は、長期的には要介護化や死亡のリスクを低減する重要な生活因子であることが予想される。

しかし、日本においてこれを解明するための長期的な追跡調査はなかった。この研究では二つの研究課題により、これを検証した。

第一に、2013年時点の自転車利用量と2023年までに発生した要介護化および死亡との関連性を、10年間の追跡調査で検証した。第二に、2013年と2017年の2時点における自転車利用状況(非利用/開始/中断/継続)と要介護化、死亡との関連性を検証した。さらに、上記の両課題において、車を運転しない人に限った分析を行った。

第一の研究課題による検証を通して、2013年時点の自転車利用者は非利用者に比べて、その後10年間の要介護化および死亡リスクが低いことがわかった。また、この自転車利用による各リスクの低下は、とくに車の非運転者において顕著であることがわかった。

第二の研究課題からは、2013年から2017年にかけて、自転車利用を4年間継続していた人は非利用者に比べて、その後6年間の要介護化および死亡のリスクが低いことがわかった。さらに、車の非運転者に限った分析からは、自転車利用の継続者だけでなく、利用開始者も要介護化リスクが低いことがわかった。

これらの結果から、高齢者における自転車利用は、健康寿命および寿命の延伸に貢献し、この効果はとくに車を運転しない人において大きいことが示唆された。高齢者にとって自転車は「生活の足」として機能し、心身の健康維持・増進に貢献していると考えられる。日本では高齢者の運転免許返納が進んでいるが、これと同時に高齢者の自転車利用を促進するような社会的支援が望まれる。

研究の背景:日本では高齢者の自転車利用の健康効果に関する縦断研究が不足

欧米に比べて、日本では多くの高齢者が移動手段として自転車を利用している。自転車は徒歩よりも長距離の移動が容易であり、高齢者が痛みを抱えやすい膝関節への負担が軽いという利点がある。したがって、とくに交通網が発展していない中山間地域では、自転車は重要な「生活の足」としての役割を担っていることが予想される。

これまでに国内で行われた横断研究により、自転車利用者は社会交流や身体活動量が多いことがわかっており、長期的にみた場合は、要介護化や死亡のリスクを低減する重要な生活因子となることが期待される。一般成人を対象にした複数の研究では、自転車利用者は死亡リスクが低いことが既に報告されているが、高齢者では、欧米においてこの関連を認めた報告と認めなかった報告の両方があり、一貫した結果は得られていない。加えて、日本では、長期の追跡研究そのものが行われていない。

そこで本研究では、まず、基本的解析として、中山間地域在住高齢者を対象に、調査開始時の自転車利用量と要介護化、死亡との関連性を、10年間の追跡研究により検証した。続いて、初回調査から4年後にもう一度同様の調査を行い、自転車利用状況(非利用/開始/中断/継続)と要介護化、死亡との関連性を検証した。さらに、両課題において車を運転しない人(非運転者)に限定した解析を追加で実施した。

研究内容と成果

(1)調査開始時の自転車利用量と要介護化・死亡との縦断的関連性に関する研究

2013年に茨城県笠間市で高齢者を対象に実施した郵送調査の有効回答者6,385人(平均年齢74.2±6.5歳、女性52.5%)を対象に、2023年まで10年間にわたり追跡し、要介護化(要支援1以上)と死亡の状況について調査した。

自転車利用状況は、平均的な1週間における自転車に乗る日数と時間を質問紙で調査し、週あたりの自転車利用量を、「非利用/1~74分/75~149分/150分以上」の四つのカテゴリーで集計した。

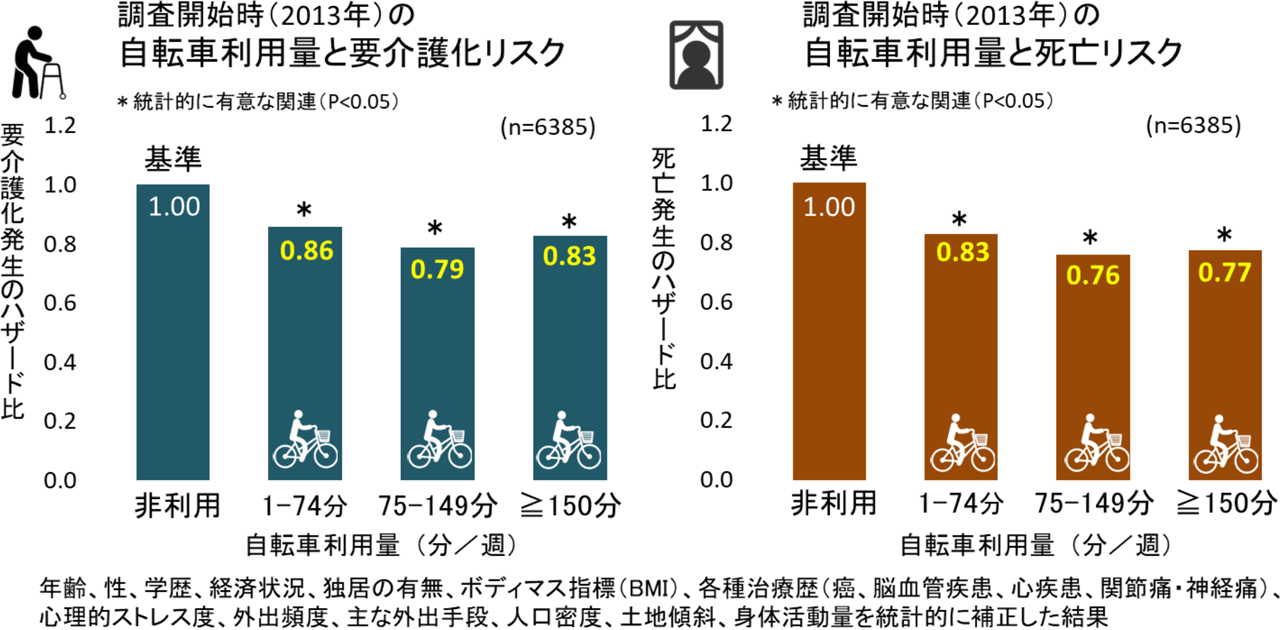

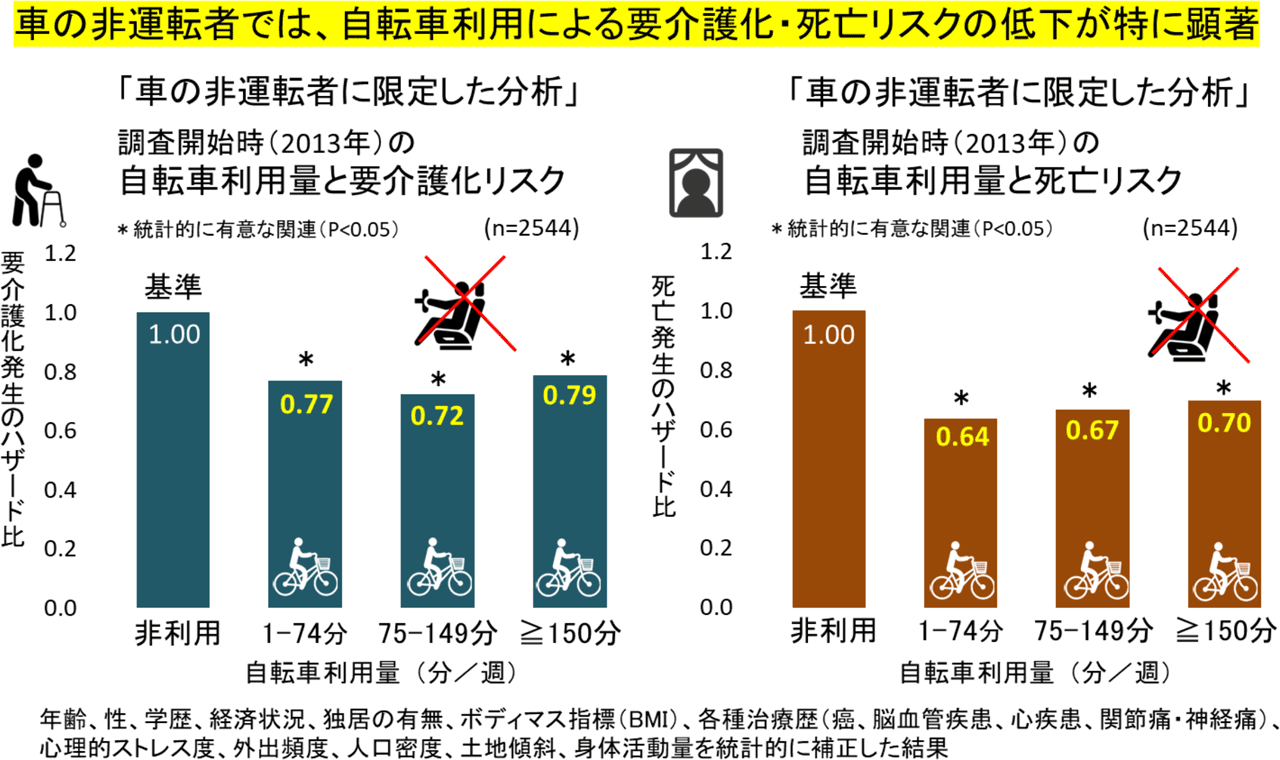

分析の結果、2013年時点に短時間であっても自転車を利用していた高齢者は、非利用者に比べて、その後10年間の要介護化および死亡リスクが低いことがわかった(図1)。また、自転車利用による両リスクの低下は、とくに車の非運転者において強まることがわかった(図2)。ただし、自転車利用量が多い人ほど、各リスクが低下するという量反応関係はみられなかった。

図1 調査開始時の自転車利用量と要介護化リスク(左図)および死亡リスク(右図)

図2 車の非運転者における調査開始時の自転車利用量と要介護化リスク(左図)および死亡リスク(右図)

(2)2時点における自転車利用の変化と要介護化・死亡との縦断的関連性に関する研究

2013年時点の有効回答者6,385人のうち、2017年時点に生存し、かつ、介護認定歴や転出歴がない人を対象に再度郵送調査を行い、3,558人から有効回答を得た。そして、2013年および2017年時点の自転車利用(週1日以上)状況から、対象者を「非利用/利用開始/中断/継続」の4グループに分け、2023年まで6年間にわたり追跡して、要介護化と死亡の状況について調査した。

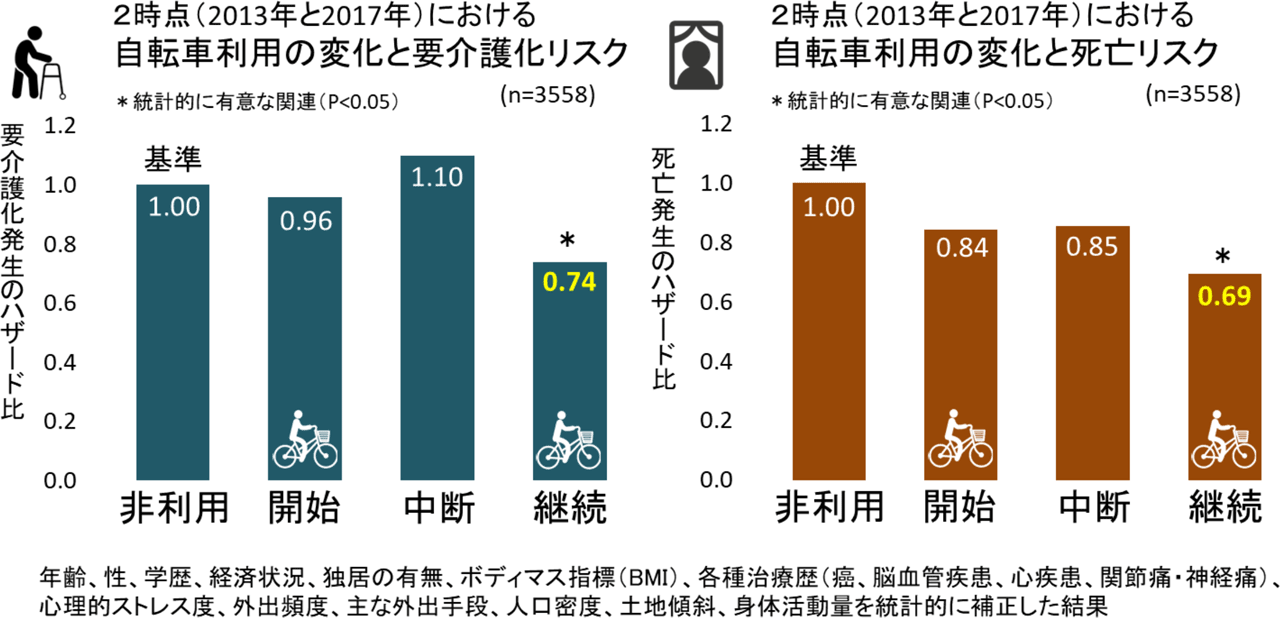

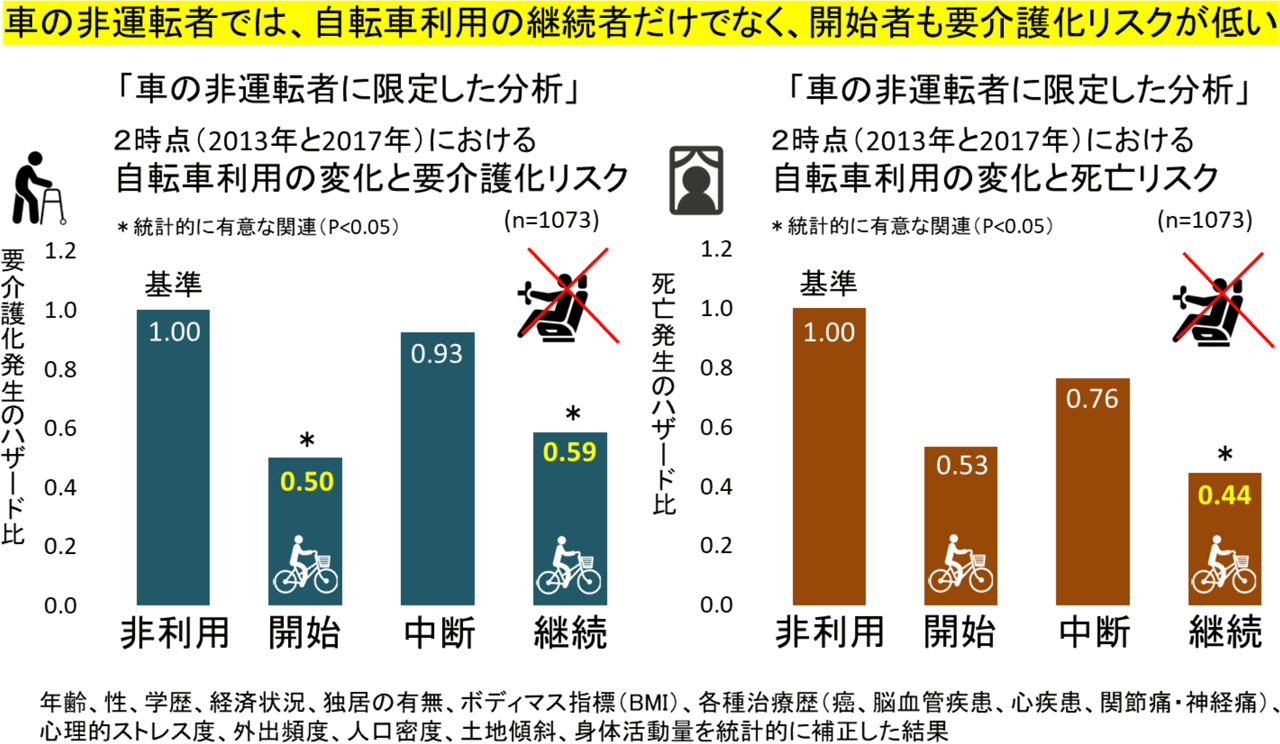

分析の結果、2013年から2017年にかけて4年間、自転車利用を継続していた人は、非利用者に比べて、その後6年間の要介護および死亡のリスクが低いことがわかった(図3)。さらに、車の非運転者に限った分析では、自転車利用の継続者に加え、開始者も要介護化リスクが低いことがわかった(図4)。

図3 自転車利用の変化と要介護化リスク(左図)および死亡リスク(右図)

図4 車の非運転者における自転車利用の変化と要介護化リスク(左図)および死亡リスク(右図)

これらの結果から、高齢者における自転車利用は、健康寿命および寿命の延伸に貢献し、この効果はとくに車を運転しない人において大きいことが示唆された。高齢者にとって自転車は「生活の足」として機能し、心身の健康維持・増進に貢献していると考えられる。運転免許返納による高齢者の移動手段の確保が課題となっている日本において、高齢者の自転車利用を促進するような社会的支援が望まれる。

今後の展開:電動アシスト自転車の健康効果は?

本研究では、自転車利用における電動アシスト機能については評価できていない。通常の自転車に比べて、電動アシスト付き自転車の方が身体的な負荷は軽くなるが、傾斜地での利用を容易にすることや、走行距離、利用の継続性といった面で利点があると考えられる。著者らは、「今後は自転車利用に関する調査項目を充実させて、電動アシスト付き自転車の健康効果について調査、検証を進めていく予定」としている。

プレスリリース

自転車利用は健康寿命延伸のカギで、車の非運転者では特に重要(筑波大学)

文献情報

原題のタイトルは、「Changes in cycling and incidences of functional disability and mortality among older Japanese adults」。〔Transp Res Part F Traffic Psychol Behav. 2025 May:111:296-305〕

原文はこちら(Elsevier)

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!