「食事バランスガイド」は減塩にも利用できる 遵守によって尿ナトカリ比が下がる可能性

「食事バランスガイド」の推奨により近い食生活を送っている人ほど、尿中へのナトリウムとカリウムの排泄量の比(尿ナトカリ比〈尿Na/K比〉)が低いという関連のあることが報告された。国立がん研究センターなどが行っている次世代多目的コホート研究(JPHC-NEXT)妥当性研究のデータを解析した結果であり、奈良女子大学生活環境学部食物栄養学科の高地リベカ氏らによる論文が「Clinical Nutrition ESPEN」に掲載され、国立がん研究センターのサイトにニュースリリースが公開された。詳細な食事調査または採尿などにより食塩摂取量を定量的に評価しなくても、「食事バランスガイド」の遵守を心がけることで減塩につながる可能性を示唆する知見。

「食事バランスガイド」と食塩摂取量との関連についての疑問点

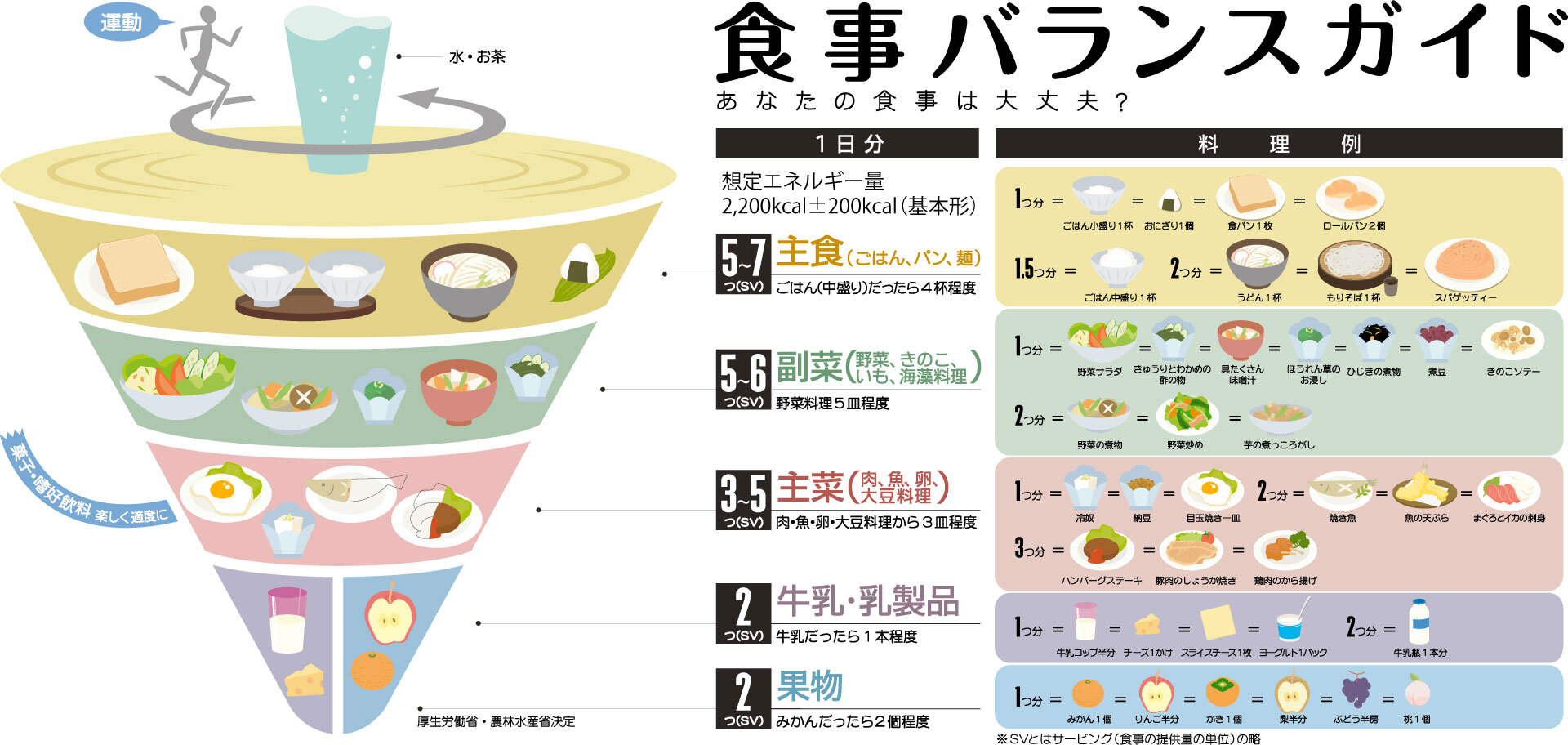

日本人の食習慣の問題点として、古くから食塩(ナトリウム〈Na〉)の過剰摂取が指摘され、さまざまな公衆衛生対策が行われてきている。一方、健康的な食生活をできるだけ容易に実現するためのツールとして、2005年に厚生労働省と農林水産省によって「食事バランスガイド」が作られ現在も活用されている。ただし、「食事バランスガイド」には、ナトリウム(Na)摂取量を評価する項目が含まれていない。

「食事バランスガイド」の遵守状況とNa摂取量との関連は既に複数の研究で検討されているが、結果に一貫性がない。その一因として、これまでの研究は「食事バランスガイド」の遵守状況を、比較的簡便な食事調査である「食物摂取頻度調査票(food frequency questionnaire;FFQ)」で評価し、Na摂取量も同じFFQで評価していたことの影響が考えられる。よって、より精度の高い手法による食事調査で遵守状況を評価し、この食事調査とは独立した指標でNa摂取量を評価し、両者の関連を検討する必要があった。

また、「食事バランスガイド」とNa摂取量との関連についてはこのほかにも、野菜摂取量が多い場合に「食事バランスガイド」の遵守率が高いと評価されやすいという問題も指摘されている。すなわち、野菜を使った料理には調味料が使われることが少なくなく、「食事バランスガイド」を遵守していると評価される食習慣であるほど、実際にはNaを多く摂取しているのではないかという考え方だ。仮にその指摘が正しいとすれば、「食事バランスガイド」の改訂が必要になるかもしれない。

高地氏らの研究は、これらの未解決の疑問点の答えを得るため、FFQより正確な評価法とされている「秤量食事記録調査(weighed food record;WFR)」、および、24時間蓄尿によるNa排泄量等のデータを用いた解析を行った。なお、Naは尿以外に汗などの経路でも排泄されるため、尿中排泄量は摂取量よりやや少ないものの、経口摂取量を測定するのは他の栄養素よりはるかに困難であるため、24時間蓄尿による排泄量の測定は、Na摂取量の最も正確な評価法の一つとして位置付けられている。

JPHC-NEXTのデータを用いて精緻に解析

この研究の対象は、国立がん研究センターなどが行っている次世代多目的コホート(JPHC-NEXT)妥当性研究に参加した35~80歳の住民248人。食事摂取量やNa排泄量等の評価方法、および「食事バランスガイド」の遵守状況の評価方法は以下のとおり。

食事摂取量やNa排泄量等の評価

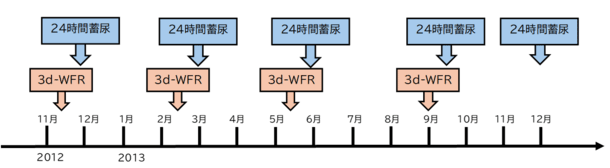

2012年11月~2013年12月に約3カ月間隔(四季それぞれ)で、連続3日間(平日2日、週末1日)計12日にわたり、WFRを実施した。また、より簡便な手法である、FFQによる評価も行った。

WFRを実施した各3日間の最終日には24時間蓄尿を行った。また、初回の採尿から1年後の時点にも行い、実施回数は計5回とした(図1)。それらの結果から、ナトリウム(Na)とカリウム(K)の排泄量、および尿Na/K比を算出した。なお、Naが血圧を上げるように作用するのに対して、KはNaの吸収阻害と排泄促進作用により血圧を下げるように働く。そして、それら両者の比(尿Na/K比)は、血圧への影響をより敏感に把握できると考えられている。

図1 研究スケジュール

「食事バランスガイド」遵守状況の評価方法

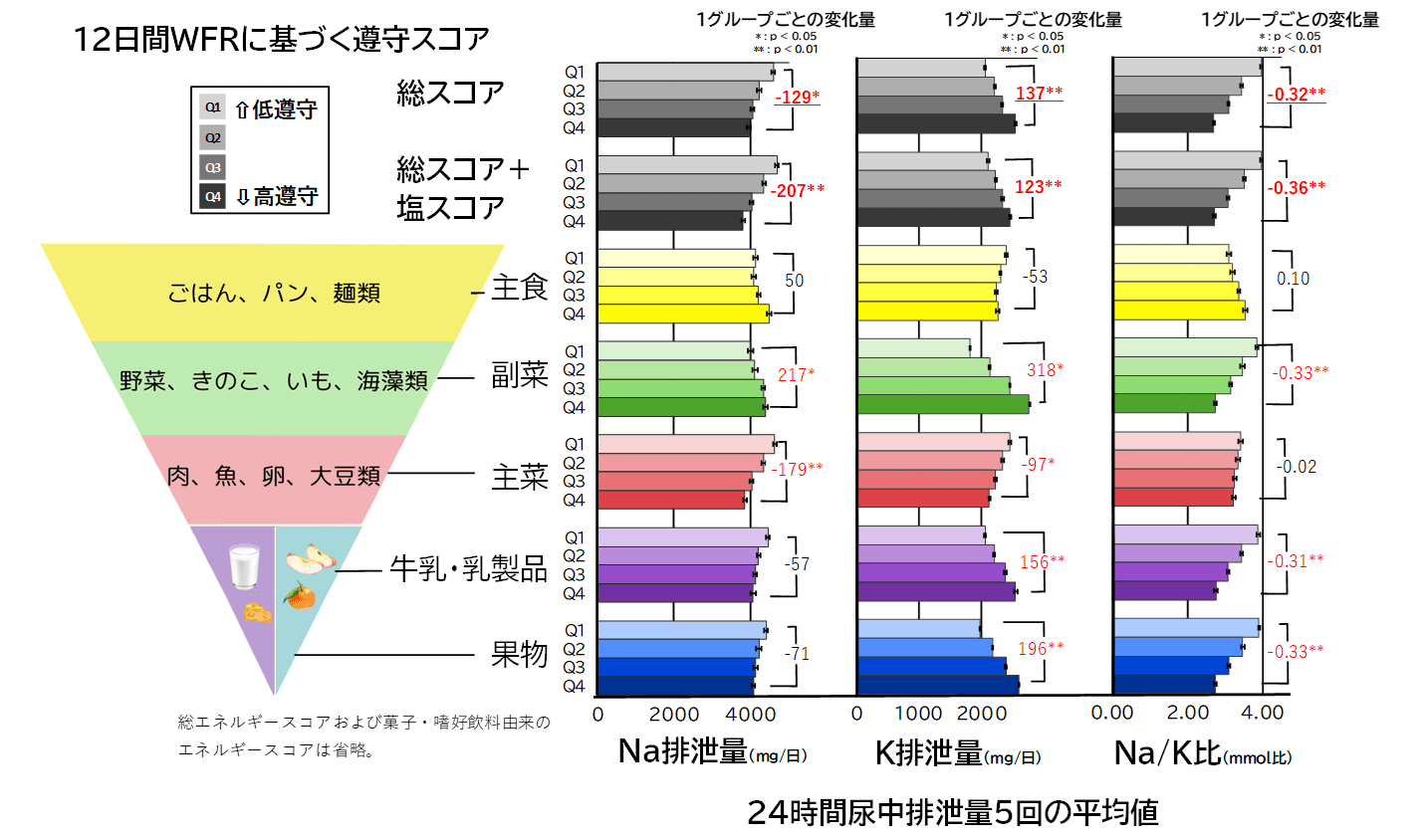

12日間のWFRの平均値を用いて、「食事バランスガイド」で規定されている、主食(ごはん、パン、麺類)、副菜(野菜、きのこ、いも、海藻類)、主菜(肉、魚、卵、大豆類)、牛乳・乳製品、果物の摂取量、および、総エネルギー摂取量、菓子・嗜好飲料という7項目のカテゴリー摂取量を、それぞれ10点満点で評価。合計70点満点の遵守スコア(食事バランスガイドスコア〈Japanese Food Guide Spinning Top score;JFGSTスコア〉)を算出、そのスコアの四分位数により研究参加者を4群に分類した。

このほかに、Na摂取量を大まかに把握する方法として、高Na食品(みそ汁、麺類、塩蔵魚、漬けもの)の1週間あたりの摂取頻度を10点満点にスコア化(塩スコア)して、上記の70点満点のJFGSTスコアに追加し80点満点で評価するという試みも行った。さらに、先行研究との比較のため、調味料からのNa摂取量をより詳細に評価する手法も用いた。

JFGSTスコアが高いほどNa排泄量は少ない傾向で、K排泄量は有意に多い

対象者の平均年齢は56.4歳で、女性が58.5%だった。JFGSTスコアは27~59点の範囲に分布していた。JFGSTスコアが高い群には女性が多く、年齢が高く、エネルギー摂取量や喫煙・飲酒習慣のある人が少なく、BMIが低いという傾向があった。

JFGSTスコアとNa排泄量、K排泄量、尿Na/K比との関連の検討に際しては、性別、年齢、BMI、高血圧の既往歴の影響を統計学的に調整した。

秤量食事記録調査(WFR)に基づくJFGSTスコアと、NaやKの排泄量、尿Na/K比

精緻な食事調査法である、WFRに基づくJFGSTスコアとNa排泄量の関連は、わずかに有意水準未満ながら、スコアが高いほど排泄量が少ないという傾向が認められた(JFGSTスコアが1四分位高いごとにNa排泄量が-129mg/日、傾向性p=0.051)。また、JFGSTスコアが高いほどK排泄量が多く(同137mg/日)、尿Na/K比が低い(同-0.32mmol比)という有意な関連(いずれも傾向性p<0.01)が認められた(図2)。

JFGSTスコアとは別に塩スコアを加えて合計80点としたスコアとの関連を検討すると、NaやKの排泄量の群間差はより大きくなる傾向がみられたが、尿Na/K比は大きくかわらなかった。

図2 「食事バランスガイド」の遵守スコアと尿中Na、K排泄量、尿Na/K比との関連

食物摂取頻度調査票(FFQ)に基づくJFGSTスコアと、NaやKの排泄量、尿Na/K比

一方、比較的簡便な食事調査法であるFFQに基づくJFGSTスコアとNa排泄量との間には、有意な関連が認められなかった(傾向性p=0.81)。JFGSTスコアとは別にNa摂取量を評価して合計80点としたスコアも(高Na食品の摂取頻度または調味料摂取量をスコア化した双方とも)、Na排泄量との関連が非有意だった。

なお、FFQに基づくJFGSTスコアが高いほどK排泄量が多く(JFGSTスコアが1四分位高いごとに133mg/日)、尿Na/K比が低い(同-0.21mmol比)という関連は、前記のWFRに基づく評価との関連と同様に有意だった(いずれも傾向性p<0.01)。

性別の解析

性別に解析した場合、男性では、WFRに基づくJFGSTスコアの高さとNa排泄量の少なさの関連がほとんど認められなかった。その一方で、K排泄量の多さとの関連はより強固となり、結果として、JFGSTスコアの高さと尿Na/K比の低さの関連は維持されていた。

他方、女性については、NaやKの排泄量、尿Na/K比ともに、全体解析の結果と同様の傾向が維持されていた。

「食事バランスガイド」は高食塩是正を含めた健康的な食習慣の指針として妥当

これらの結果から、「食事バランスガイド」には食塩摂取量を評価する項目が含まれていないにもかかわらず、その遵守によりNa排泄量が減少傾向となり、K排泄量は有意に増加し、尿Na/K比は有意に低下する可能性が示唆された。これにより、「食事バランスガイド」は食塩過剰摂取の是正という点でも、一般生活者に推奨できると考えられた。さらに、高食塩食品の摂取頻度による塩スコアを勘案すると、Na排泄量の減少とも有意な関連が示された。

現在、食塩摂取量について、一般生活者では「健康日本21(第三次)」で1日7.0g未満、高血圧患者では日本高血圧学会が同6.0g未満という目標を掲げているが、食塩摂取量を把握すること自体が容易でなく、とくに自分で料理をしない人にとっては極めて困難と考えられる。そうした中、著者らは本研究によって、「食事バランスガイド」の遵守に塩を多く含む料理の摂取頻度による評価を追加することの必要性と併せて、「食事バランスガイド」の遵守を心がけることでも、ある程度の減塩が可能であることが示された意義を強調している。その一方で、解析対象に若年者が含まれていなかったことから、解釈の一般化には注意が必要だとしている。

文献情報

原題のタイトルは、「High adherence to a food guide may be associated with lower 24-hour urinary sodium excretion and sodium-to-potassium ratio, and higher potassium excretion」。〔Clin Nutr ESPEN. 2025 Mar 8:67:146-154〕

原文はこちら(Elsevier)

関連情報

国立がん研究センター/次世代多目的コホート研究(JPHC-NEXT)

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!