真夏の睡眠障害は熱中症による死亡に匹敵 昼間だけでなく夜の暑さ対策も重要

毎日の睡眠の質を計測する自記式質問票を開発し、日本の夏の都市部における住民の睡眠の質を調査した結果、日最低気温が25℃を上回ると睡眠の質が悪化し、睡眠障害の被害(健康ロス)は、熱中症の死亡(死亡ロス)に匹敵することが明らかになった。死亡ロスと健康ロスを一つの指標で扱える「障害調整生存年(DALY)」で、熱帯夜による睡眠障害を定量化したのは世界で初めて。

東京大学、岡山大学、関西福祉科学大学の研究グループの研究によるもので、「Sleep and Biological Rhythms」に論文が掲載されるとともに、各大学のサイトにニュースリリースが掲載された。研究グループでは、「死亡数や救急搬送数といった統計が存在しない熱帯夜による睡眠障害の被害が定量化され、熱中症の死亡ロスに匹敵することが明らかになったことで、夜の暑さについても対策の必要性が認識されることが期待される」としている。

発表概要:熱帯夜による健康被害を定量的に評価

同研究グループは、障害調整生存年(disability-weighted life year;DALY)での評価が可能となるような、毎日の睡眠の質を計測する自記式質問票と回答結果の解析手法を開発。そのうえで、夏の名古屋市民の睡眠を調査・解析したところ、日最低気温が25℃を上回ると睡眠は悪化し、その被害は熱中症の死亡に匹敵することがわかった。これまでにも、熱帯夜による睡眠の悪化はさまざまな方法で明らかにされてきたが、熱中症のような他の被害と比較できない指標で評価されていたため、健康被害としての実態がわかっていなかった。

今回開発した質問票と解析手法を用いることにより、熱帯夜による睡眠障害※1の実態の把握が進むとともに、夜の暑さについても対策の導入が進むことが期待される。また、研究グループでは、「将来的には世界の睡眠障害の実態の把握や、対策の導入効果の分析などにも応用する予定」としている。

※1 睡眠障害:睡眠障害は医学的に診断される疾病であるため、本研究で評価したのは正しくは睡眠困難であるが、ここではわかりやすさのために睡眠障害と説明している。

発表内容

研究の背景・先行研究における問題点

気候変動により気温は上昇し続けており、気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Change;IPCC)の最新の報告書では、将来、さらに気温が上昇し極端な暑さが増加することが予測されている。気温の上昇は、デング熱やマラリアなどの病気だけではなく、直接の熱曝露※2を通じて熱中症や睡眠障害を引き起こす。

※2 熱曝露:人体は高温に曝されると熱中症になる。また、周囲の温度が睡眠に適さない場合、睡眠が乱される。ここでは、このような直接的な熱の人体への影響を熱曝露と呼んでいる。

世界保健機関(World Health Organization;WHO)は、直接の熱曝露による健康被害は、デング熱やマラリアなどの病気よりも大きくなると推定している。しかし、睡眠障害は、WHOの直接の熱曝露の影響に含まれていない。これは、これまでにさまざまな研究が気温と睡眠の関係を評価してきたが、その際、広く用いられる健康被害の指標(例えば死亡数)を用いていなかったため。

研究内容(具体的な手法などの詳細)

睡眠障害は、直接的には死亡には至らないため、死亡数では評価できない。そこで本研究では、世界銀行が開発した障害調整生存年(DALY)を用いて、睡眠障害の被害の評価に取り組んだ。DALYとは、死亡ロスと健康ロスを1つの指標で扱えるようにしたもので、80歳まで生きるべき人が50歳で死ぬと30年のロスと計算する一方、重さが0.3の病に10年間罹ると3年のロスと計算する。

この評価のうえで、医者による診断と良く一致する、1カ月の睡眠の質を評価するための自記式質問票である、ピッツバーグ睡眠質問票(PSQI)※3をもとに、前日の睡眠の質を評価する自記式質問票である、毎日の睡眠の質のための睡眠質問票の改訂版(SQIDS2)※4を開発した。

※3 ピッツバーグ睡眠質問票(Pittsburgh Sleep Quality Index;PSQI):

1989年にピッツバーグ大学の研究者らによって開発された過去1カ月の睡眠の質を問う質問票。10個の質問(得点に影響するのは9個)から構成され、回答結果をもとに睡眠に関する7つの項目を採点(各0~3点)し、計21点満点で評価する(点数が大きいほど睡眠の質が悪い)。5点より大きいと睡眠障害であると見なせる。1998年に日本語版が開発された。

※4 毎日の睡眠を評価するための睡眠質問票改訂版(Revised Sleep Quality Index for Daily Sleep;SQIDS2):SQIDSは、2008年にPSQIを参考に開発された質問票。本研究では、SQIDSを改良し、SQIDS2を開発した。SQIDS2は9個の質問から構成され、回答結果をもとに睡眠に関する7つの項目を採点(各0~3点)し、計21点満点で評価する(点数が大きいほど睡眠の質が悪い)。

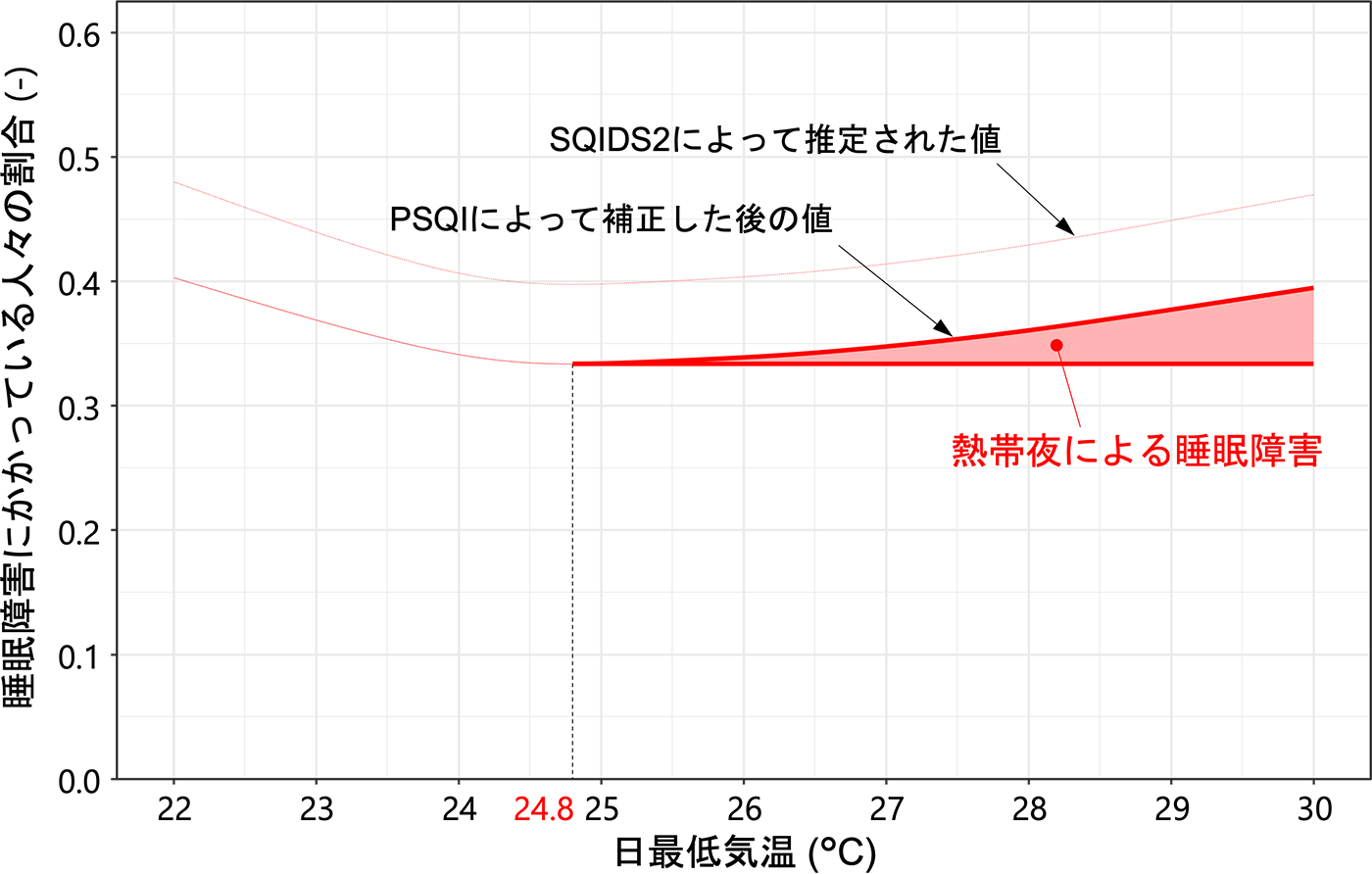

質問票PSQIとSQIDS2を用いて、2011年と2012年の夏に、名古屋市の住民それぞれ550名以上の1カ月および毎日の睡眠の質を計測した。SQIDS2で得られた毎日の睡眠の質を観測された気温と比較し、その結果をPSQIで得られた1カ月の睡眠の質で補正することにより、日最低気温とDALYで評価可能な睡眠障害の関係を得た(図1)。その結果、日最低気温が25℃を超えると、暑さによる睡眠障害が増加することがわかった。

図1 日最低気温と睡眠障害に該当する人の割合(PSQIによる補正後)の関係

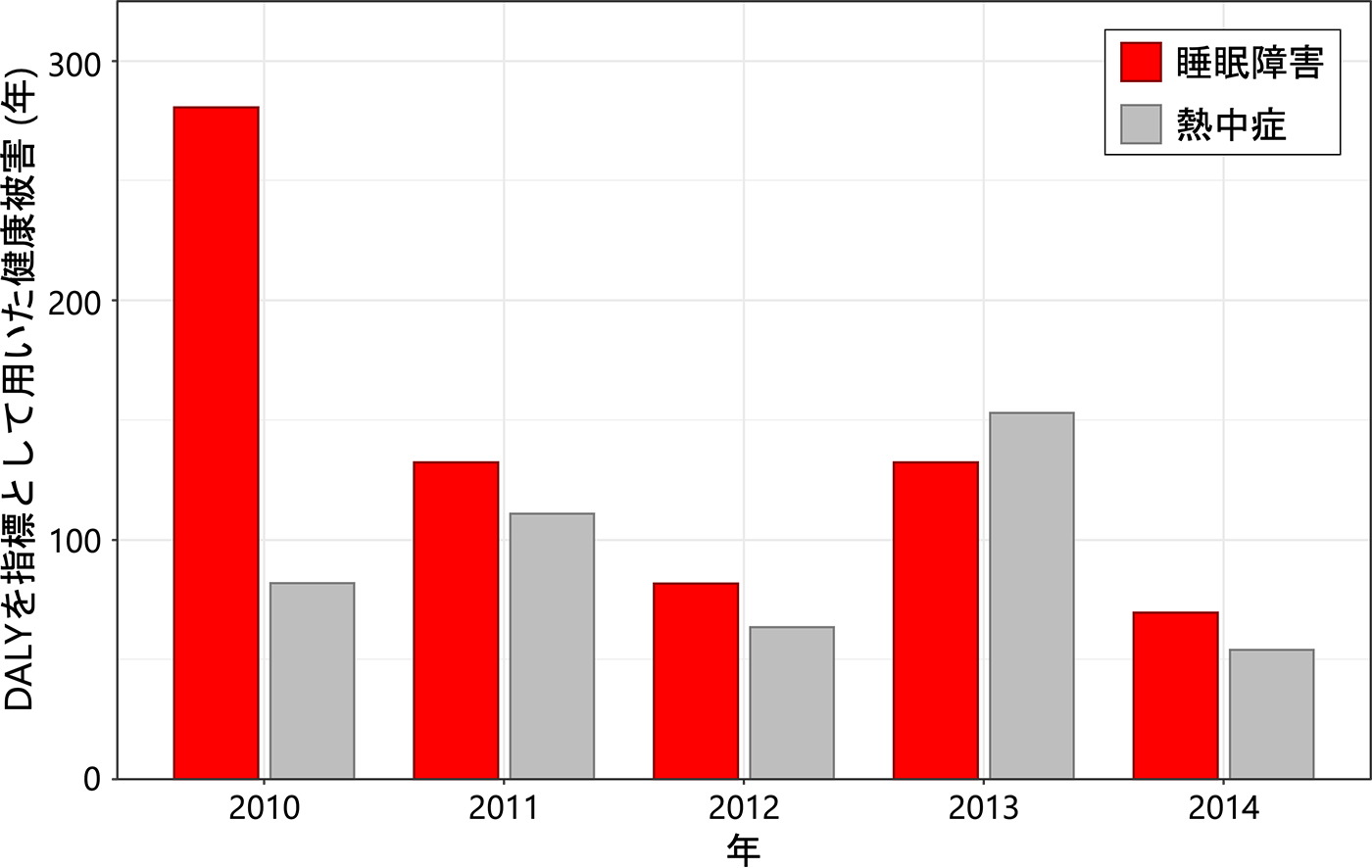

また、この関係と過去の観測気温を用いて、名古屋市の5年間にわたる睡眠障害による被害を評価したところ、名古屋市で発生している熱中症の被害とほぼ同じであり、DALYを用いると毎年約100年~200年の被害が出ていることがわかった(図2)。

図2 2010~14年の名古屋市での熱帯夜による睡眠障害と熱中症の健康被害の比較

社会的意義・今後の予定

死亡数や救急搬送数といった統計が存在しない熱帯夜による睡眠障害の被害が定量化され、熱中症に匹敵することが明らかになったことで、夜の暑さについても対策の必要性が認識されることが期待される。

研究グループでは、「今後、本研究で開発された質問票と解析手法を用い、世界のさまざまな都市の睡眠障害の評価を進めていくことにより、睡眠障害の実態を把握していく予定。一方で、エアコンの普及率が95%超と高い名古屋市で、熱帯夜による睡眠障害が多く発生していることは、エアコンが適切に使用されていないことが理由として考えられる。エアコンの適切な使い方に関する研究も必要かもしれない」としている。

プレスリリース

文献情報

原題のタイトルは、「Loss of disability-adjusted life years due to sleep disturbance caused by climate change」。〔Sleep Biol Rhythms. 2022 Sep 24〕

原文はこちら(Springer Nature)

シリーズ「熱中症を防ぐ」

熱中症・水分補給に関する記事

- 気候変動により猛暑日が激増し当たり前の時代に? 文科省・気象庁「日本の気候変動2025」を公表

- 【見逃し配信スタート】夏本番前に必見! アイススラリーの最新活用法を学ぶWebセミナーを公開

- 小中高生の熱中症救急搬送の8割がスポーツ活動中に発生 「8月」「午後〜夕方」「屋外」などは要注意

- 【参加者募集】大塚製薬×SNDJ無料Webセミナー『暑熱環境に負けない! バテない! 熱中症対策2025 アイススラリーによる身体冷却/プレクーリングの基礎と実践』

- 女性持久系アスリートはナトリウム摂取で暑熱下のパフォーマンスが向上 とくに黄体期で顕著な影響

- 子どもの汗腺機能は8歳から男女差が顕在化、夏の発汗量は春の1.5倍 熱中症予防への応用に期待

- 夏の「高温化」により運動部活動が困難に? 国内842都市・時間別の予測データが示す気候変動の深刻な影響

- 「熱中症特別警戒アラート」「熱中症警戒アラート」全国運用スタート 重大な健康被害に警戒を 環境省・気象庁

- 熱中症と居住地域の格差に関連? 社会経済的指標が低いほど緊急入院リスクが高い

- 学校内のAED搬送に影響する因子を検討 患者が女子生徒、スポーツ以外の課外活動の場合などに課題

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!