47都道府県の30年間の健康傾向を分析 寿命は伸びても「不健康な期間」が長期化、地域格差の拡大など課題に 慶応大学

全国47都道府県の過去30年間の健康傾向を包括分析した結果が報告された。平均寿命は延長したが、「健康でない期間」が長期化し、地域格差が拡大したことなどが明らかになった。慶應義塾大学などの研究グループの研究成果であり、「Lancet Public Health」に論文が掲載されるとともに、同大学のサイトにプレスリリースが掲載された。

研究の概要:日本が世界に先駆けて経験している超高齢社会の健康課題が明らかに

慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート(KGRI)の野村周平特任教授らと、米国ワシントン大学保健指標評価研究所(IHME)による国際共同研究グループ※1は、世界有数の長寿国である日本の健康状態の30年にわたる変遷を包括的に分析した。世界の疾病負荷研究(GBD)2021※2のデータを用い、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を含む371の疾病・傷害および88のリスク要因について、日本および47都道府県における各種健康指標の推移を詳細に評価した。

本研究は、世界最長寿国の一つである日本の1990年から2021年までの30年間の健康状態変化を都道府県レベルで分析した前例のない取り組み。日本が世界に先駆けて経験している超高齢社会の健康課題を明らかにし、健康格差の縮小や疾病構造の変化への対応など、保健医療・社会政策における優先課題を科学的に提示している。

※1 慶應義塾大学医学部とIHMEの学術交流協定について:2024年12月、慶應義塾大学医学部と米国ワシントン大学保健指標評価研究所(IHME)は、学術交流協定(MOU)を締結した。本協定のもと、野村周平特任教授が慶應義塾大学側の統括代表を務める。この協定により、IHME が主導する世界の疾病負荷研究(GBD)※2において、日本で初めての正式な研究拠点として位置づけられた。また、野村特任教授は、GBDの方法論や進行に関する重要な科学的決定を監督する国際的な専門家組織であるGBD科学評議会(約40名で構成)の議員を務めている。同評議会には世界各国から多様な専門家が参画する中、日本からは野村特任教授が唯一のメンバーとして加わっている。

※2 世界の疾病負荷研究(GBD:Global Burden of Disease Study):世界の疾病負荷研究は、世界中の人々の健康状態を包括的に評価する国際的な研究プロジェクト。1991年に開始され、現在は米国ワシントン大学IHMEが中心となり、2025年時点で世界160カ国以上から1万2千人を超える専門家が参加している。最新の統計技術を活用した大規模データ解析により、世界の疾病負荷およびリスク要因の影響を継続的に推計し、世界の保健医療政策の科学的基盤を提供している。

発表のポイント

平均寿命が延長するも、健康寿命との差が拡大

2021年時点の日本の平均寿命は85.2歳となり、1990年から5.8年延長。しかし、健康寿命※3との差は拡大し、1990年の9.9年から2021年には11.3年となった。「健康な長寿」の実現が重要な課題に。

47都道府県間の健康格差が拡大

平均寿命の地域差は1990年の2.3年から2021年には2.9年に拡大し、とくに男性で格差が顕著(3.2年→3.9年)。

認知症(アルツハイマー病など)が主要死因の第1位に浮上

疾病負荷(DALYs※4:早期死亡や障害によって失われた健康的な生活年数)も2015年から2021年にかけて人口あたり約2割増加し、予防・ケア体制の整備が急務。

主要疾病の死亡率低下が鈍化

脳卒中や虚血性心疾患を含む主要疾病の年齢調整死亡率の減少ペースが鈍化。全死因の年齢調整死亡率※5の年率換算変化率※6は、1990〜2005年の-2.0%から2015〜2021年には-1.1%へと縮小。

糖尿病の状況が悪化、肥満のリスクも高まる

2015年以降、年齢調整した糖尿病に起因するDALYsは年率2.2%増加。高血糖や過体重・肥満の問題も深刻化しており、対策の強化が求められる。

パンデミック初期(2021年)のCOVID-19による死亡率は低水準だが精神疾患は悪化

COVID-19による年齢調整死亡率は人口10万人あたり3.0人と、世界全体(94.0人)の約31分の1の低水準。一方、2019〜2021年のパンデミック前後で精神疾患によるDALYsは悪化し、とくに若年層(10〜54歳)において増加が顕著だった。この年代では、女性が15.6%、男性が9.0%の増加を示し、特に若年女性への影響が大きかった。

※3 健康寿命(HALE:Healthy Life Expectancy):健康上の問題が生活の質に与える影響を考慮した平均余命を示す指標。本研究では、平均寿命に疾病・傷害の有病率と、その影響の程度を示す障害の重み付け(Disability Weight)を統合し、算出している。障害の重み付けは、各疾患や健康状態が生活の質に及ぼす影響を0から1の数値で表したもので、これを考慮することで健康状態を反映した寿命を推定する。なお、GBDにおける健康寿命の算出方法は、厚生労働省が用いる健康寿命の指標(例:日常生活動作の制限の有無や主観的健康評価を基に算出する指標)とは定義や測定方法が異なる。両者は、それぞれ異なる目的や用途に応じて活用されている。

※4 障害調整生命年(DALYs:Disability-Adjusted Life Years):疾病や傷害による健康への影響を総合的に測る指標。早死による損失生命年数(YLLs:Years of Life Lost)と、障害を抱えて生活する期間(YLDs:Years Lived with Disability)の合計で表される。1DALYは、健康な生活の1年分の損失を意味し、死亡数や罹患数に加えて、生活の質的な健康損失も考慮した包括的な指標。

※5 年齢調整死亡率・DALYs率:人口の年齢構成の違いを考慮して補正した死亡率・DALYs率。異なる時期や地域間の公平な比較を可能にする。

※6 年率換算変化率:一定期間の指標の変化を、年ごとの平均変化率として表す指標。各年の変化が累積する効果を考慮し、複利計算を用いて算出される。例えば-2.0%であれば、毎年2.0%ずつ減少することを意味する。

発表内容の詳細

日本の平均寿命は過去30年で5.8年延伸、健康寿命との差は拡大

日本の平均寿命は、1990年の79.4歳から2021年には85.2歳へと5.8年延伸した。

健康寿命は、1990年の69.5歳から2021年には73.8歳へと4.4年延伸したが、平均寿命と健康寿命の差(つまり、何らかの健康問題を抱えて生活する期間)は、9.9年から11.3年へと拡大している。男女別では、この差は女性で11.1年から12.7年に、男性で8.7年から9.9年に拡大しており、いずれも増加傾向にある。

47都道府県間の健康格差が拡大

都道府県間の平均寿命の格差は1990年の2.3年から2021年には2.9年に拡大した。

女性の格差が2.9年から2.6年に縮小したのに対し、男性では3.2年から3.9年に拡大した。健康寿命の格差も1.8年から2.3年に拡大している。

年齢調整死亡率は1990年から2021年に41.2%減少したが、その減少率には都道府県差があり、最大49.0%、最小29.1%と開きが見られた。年齢調整DALYs率も24.5%減少したが、都道府県間での減少率には最大27.7%、最小19.6%と差があった。

認知症が主要死因の第1位に浮上

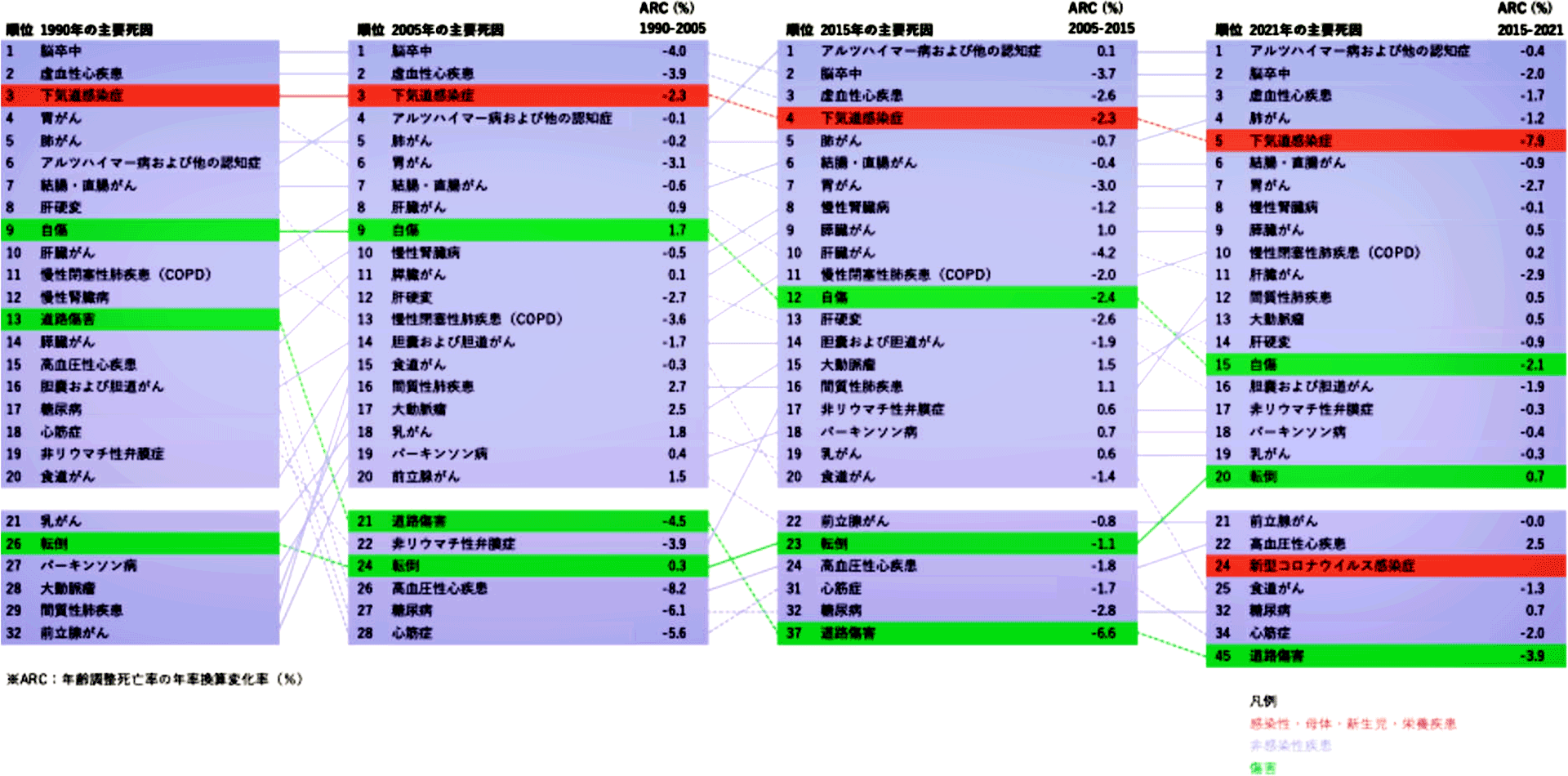

2021年の主要死因※7は、アルツハイマー病を含む認知症(10万人あたり135.3人)、脳卒中(114.9人)、虚血性心疾患(96.5人)、肺がん(72.1人)、下気道感染症(62.3人)だった。GBDで分類される140種類の死因の中で※8、認知症は1990年の6位から2021年には1位へと上昇した(図1)。

平均寿命の延伸は、脳卒中(1.5年)、虚血性心疾患(1.0年)、がん(1.0年)、下気道感染症(0.8年)の死亡率低下に最も起因し、これらが7割以上を占めた。

※7 GBDにおける死亡の推計:GBDでは、死亡率や死因の推計にあたり、各国の公表データを統合し、統一的な統計モデルを用いて補正・推計を行っている。とくに、死因が曖昧なケース(例:「肺炎」「心不全」「老衰」など)については、臨床研究や疫学データを基に、より具体的な疾患へ再配分する調整を行っている。また、死亡率の計算では、少ないデータによる偶然のばらつきを抑えるため、統計的な方法で補正を行い、より安定した推計値を得ている。なお、GBDにおける死亡率や死因の推計方法は、厚生労働省が用いる死亡統計(死亡届に基づく人口動態統計を直接反映したもの)とは定義や算出方法が異なるため、数値が一致しない場合がある。両者は、それぞれ異なる目的や用途に応じて活用されている。

※8 GBDにおける階層的分類:GBDでは、死亡や障害の原因をICD-10(国際疾病分類第10版)に基づき、独自の階層的な分類を用いている。四つの詳細レベルを設定し、最も大きな分類(レベル1)では「感染症・母体・新生児・栄養疾患」「非感染性疾患」「傷害」の三つに大別される。レベル2、レベル3と進むにつれて、心血管疾患や新生物、脳卒中や肺がんといった、より具体的な疾病・傷害へと細分化される。

図1 日本のGBD詳細レベル(レベル3)の死因と年齢調整死亡率の年率換算変化率(%)

主要疾病の改善ペース鈍化と糖尿病の悪化傾向

年齢調整死亡率の年率換算変化率※6は、1990~2005年の-2.0%から2015~2021年には-1.1%へと減少幅が縮小した。脳卒中や虚血性心疾患も同様の傾向を示している(図)。また、年齢調整DALYs率の減少ペースも鈍化し、1990〜2005年の-1.0%から2015〜2021年には-0.5%に低下した。とくに、糖尿病の年齢調整DALYs率は悪化しており、2005〜2015年の0.1%から2015〜2021年には2.2%へと増加している。

高血糖や肥満が深刻化

GBD2021で評価した88のリスク要因は、2021年の全死亡の41.9%に寄与していた。このうち、代謝リスク(高血圧など)が24.9%、行動リスク(喫煙、不健康な食事など)が21.6%、環境・職業リスクが9.1%を占めた。高血糖や高BMI(過体重・肥満)によるDALYs率の悪化も顕著で、高血糖の年率換算変化率は2005~2015年の-0.8%から2015~2021年には0.8%へ、高BMIは1990~2005年の-0.3%から2015~2021年には1.4%へと悪化した。

COVID-19の影響は限定的も、精神疾患が悪化

COVID-19による死亡は2020年で全死亡の0.3%(10万人あたり2.7人)、2021年には1.0%(10万人あたり11.7人)を占めた。COVID-19によるDALYsは2021年で10万人あたり190.2年(全DALYsの0.6%)と、世界平均(2,686.6)や高所得国平均(2,058.9)と比べ低水準だった。一方、2019〜2021年の精神疾患のDALYs率は悪化し、とくに10〜54歳の女性で15.6%、男性で9.0%の増加が見られた。

新たなエビデンスが戦略的政策立案の基盤を築く

本研究は、日本の健康指標が長期的に向上している一方で、その改善ペースが鈍化していること、また地域間の健康格差が依然として解消されていないことを明らかにした。また、認知症や糖尿病の増加、肥満やメンタルヘルスの悪化が顕在化しており、平均寿命と健康寿命の差が拡大している。こうした状況を踏まえ、国や各地域における疾病負荷の軽減を目的とした保健活動(ヘルスプロモーション)の推進や、社会環境の整備が、これまで以上に求められる。

本研究で得られたエビデンスは、保健医療・社会政策のさらなる発展に貢献するものと言える。日本政府が推進する「健康日本21」は、第1次計画で個人の健康管理支援を重視し、第2次計画では社会環境の整備による「健康格差の縮小」が掲げられてきた。そして、2024年度から始まった第3次計画では、「誰も取り残さない」健康づくりを目指し、社会環境のさらなる整備が進められている。本研究のデータは、こうした政策の方向性を科学的に裏付けるものであり、国や自治体が地域ごとの特性に応じた効果的な健康施策を展開するための貴重な知見を提供する。

また、日本の健康課題に関する知見は、高齢化が進む諸外国からも大きな関心を集めている。本研究のような評価を今後も積極的に行い、発信していくことで、広く国際社会に貢献することが期待される。

プレスリリース

文献情報

原題のタイトルは、「Global incidence、prevalence、years lived with disability (YLDs)、disability-adjusted life-years (DALYs)、and healthy life expectancy (HALE) for 371 diseases and injuries in 204 countries and territories and 811 subnational locations、1990-2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021」。〔Lancet. 2024 May 18;403(10440):2133-2161〕

原文はこちら(Elsevier)

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!