野菜の摂取頻度や牛乳を飲む習慣に遺伝が関与 日本人4万人のゲノムデータを機械学習で解析

4万人以上の日本人を対象とした研究から、同じ日本人集団内にも明確な遺伝クラスタが存在していて、野菜の摂取頻度や牛乳を飲む習慣、睡眠の質などが、遺伝クラスタごとに異なる傾向があることが明らかになった。東京大学医科学研究所などの研究グループの研究成果であり、「Communications Biology」に論文が掲載され、プレスリリースが発表された。分類された遺伝クラスタは、祖先の地理的ルーツと関連しているだけでなく、HDLコレステロールや肝機能、血糖コントロールなどの特定の形質に関わる遺伝子群の違いによって特徴付けられるという。

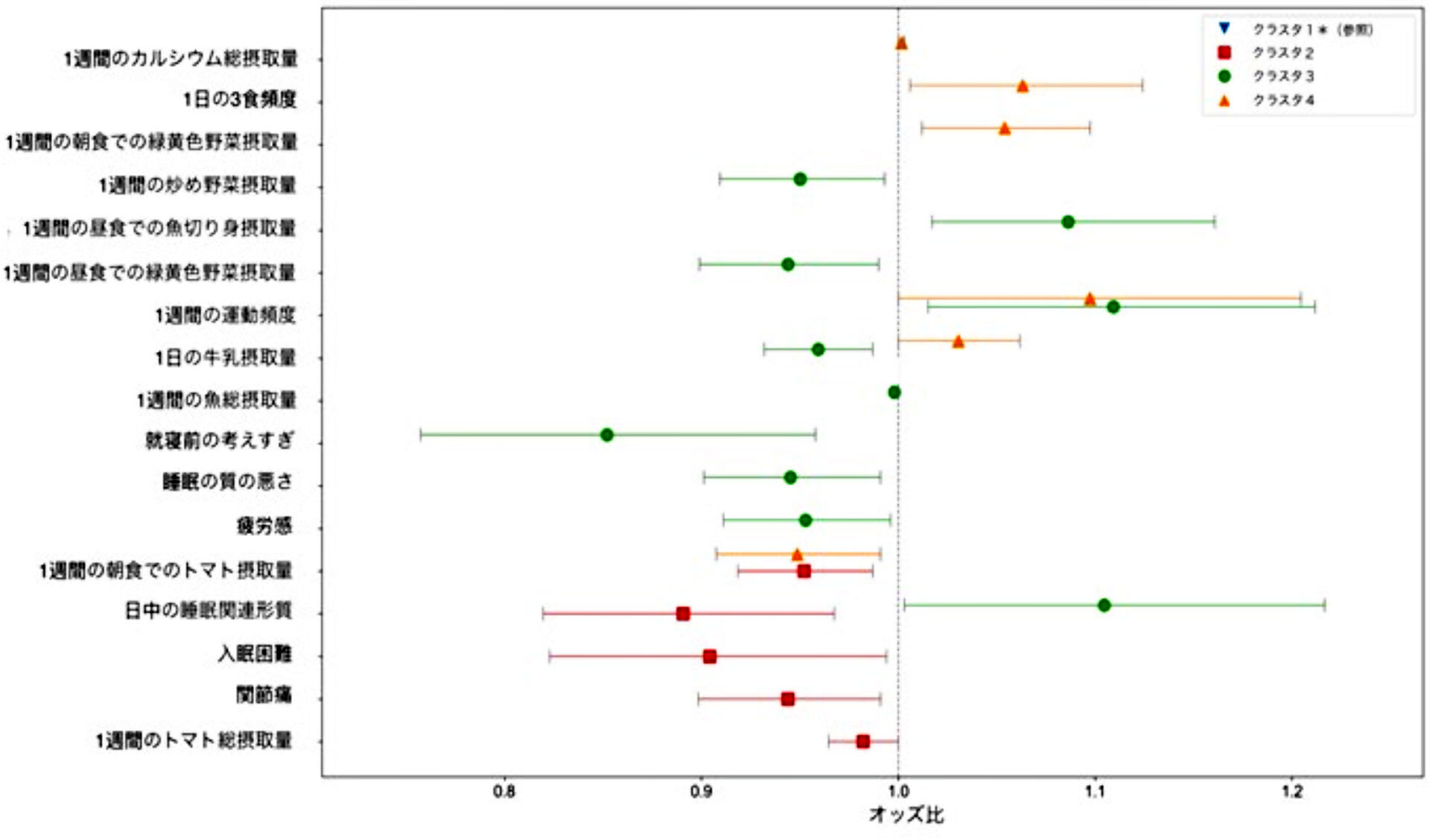

図1 日本人集団に潜む遺伝構造と生活習慣・食事の関係

研究の概要:均一とされる日本人にも遺伝クラスタがあり健康リスクや生活習慣に関与

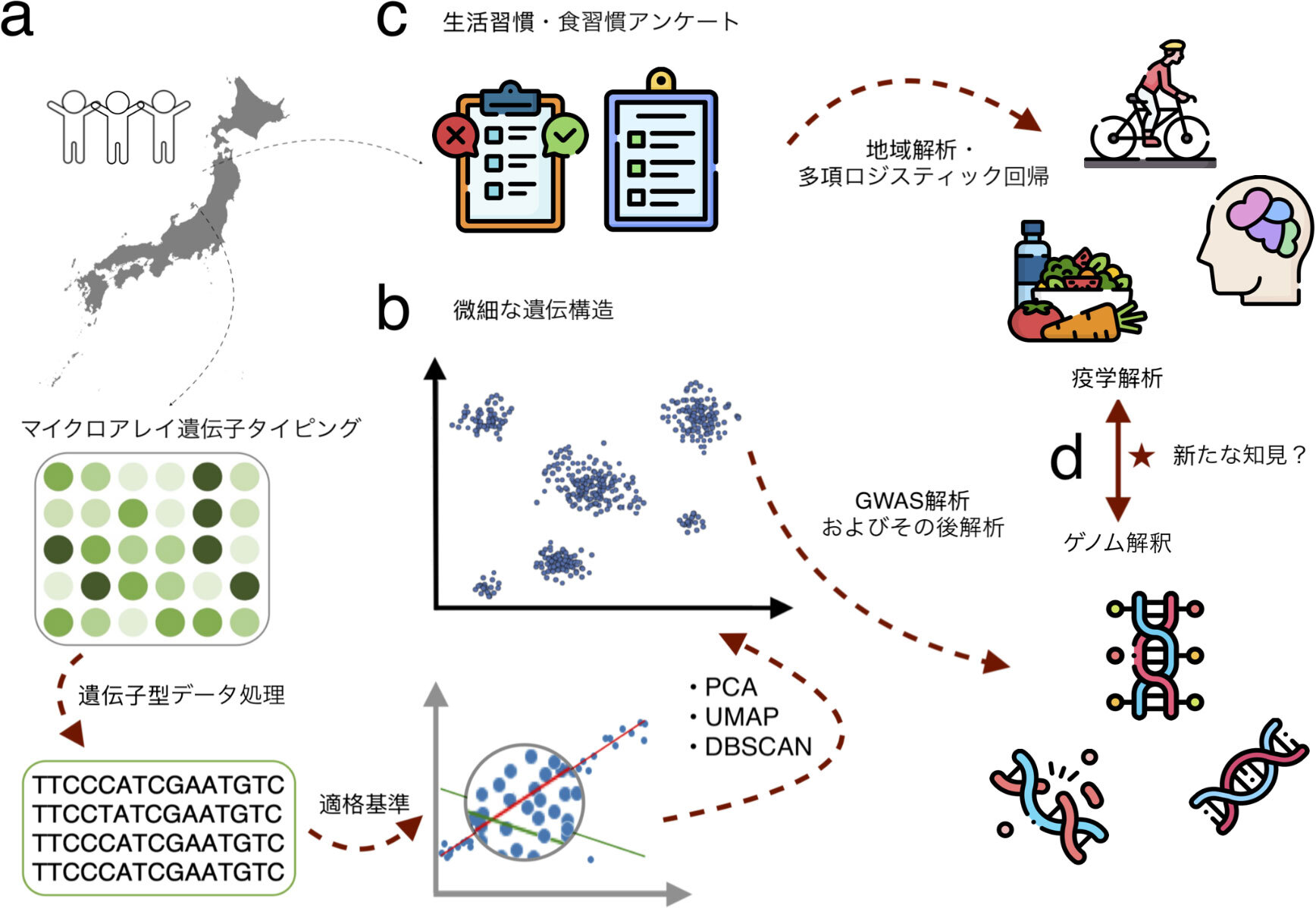

東京大学医科学研究所などの研究グループは、4万人以上の大規模遺伝子データを解析し、日本人集団内の微細な遺伝構造と食習慣・生活習慣との関連を明らかにした。本研究では、ゲノム研究プロジェクト「MYCODE Research」の下で収集された遺伝子データを対象に、PCA※1、UMAP※2、DBSCAN※3といった機械学習手法を用いて微細な遺伝構造の抽出を試みた。

※1 MYCODE Research:

※1 PCA(主成分分析):遺伝子データのような高次元データを統計的に整理し、データのバラツキを最もよく説明する重要な特徴(主成分)を抽出することで、どのような変数(遺伝子)がデータのバラツキに寄与しているかを解析することができるデータ解析手法。

※2 UMAP:「Uniform Manifold Approximation and Projection」の略。複雑な高次元データの構造を二次元や三次元にわかりやすく可視化できる解析手法。

※3 DBSCAN:「Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise」の略。データを類似性によってまとめ、クラスタに分類する手法。

その結果、比較的均一と言われている日本人集団内にも複数の確かな遺伝クラスタが存在し、これらは祖先の地理的ルーツと関連していることが示された。また、分類された遺伝クラスタは、HDLコレステロールや肝機能、血糖コントロールなどの特定の形質に関わる遺伝子群に有意な違いがあること、さらには、野菜や牛乳の摂取頻度、睡眠の質などの食習慣や健康行動に違いがあることが示された(図2)。

図2 研究の全体概要

今回の成果は、ゲノム解析と疫学解析を統合することで、遺伝的体質と生活環境が複雑に影響し合うことを体系的に明らかにしたものであり、今後の公衆衛生研究、ゲノム情報に基づく個別化予防や精密医療の発展に貢献すると期待される。

研究の背景:日本人内での遺伝構造の違いは? その生活習慣への影響は?

近年、個人の遺伝子データを詳しく分析し、病気の予防や健康管理に役立てる取り組みが広がっている。とくに、機械学習や人工知能による新しい解析技術の発展により、疾患などの個人の属性を予め与えることなく膨大なデータの中から類似性を見つけ出す「教師なし学習」※4が、新たな特徴を共有する集団の発見において注目されている。

※4 教師なし学習:機械学習手法の一つ。例えば、疾患である、疾患でないというような個人の属性を学習データとして与えることなく、個人を特徴付ける検診データなどのみから個人のグルーピングを行う方法。

これまで日本人は遺伝的に均質な集団と考えられてきたが、最新の機械学習解析により、同じ集団内にもわずかな遺伝的違いが存在することがわかってきた。こうした違いは、地域ごとの祖先構成や歴史的移動と関わっている可能性があり、体質や病気のかかりやすさにも影響を与えると考えられている。しかし、こうした微細な遺伝構造と、日々の食習慣や生活習慣との関連性は十分に解明されていなかった。

研究内容と成果:「罪悪感を感じる傾向」といった心理的特徴との関連も明らかに

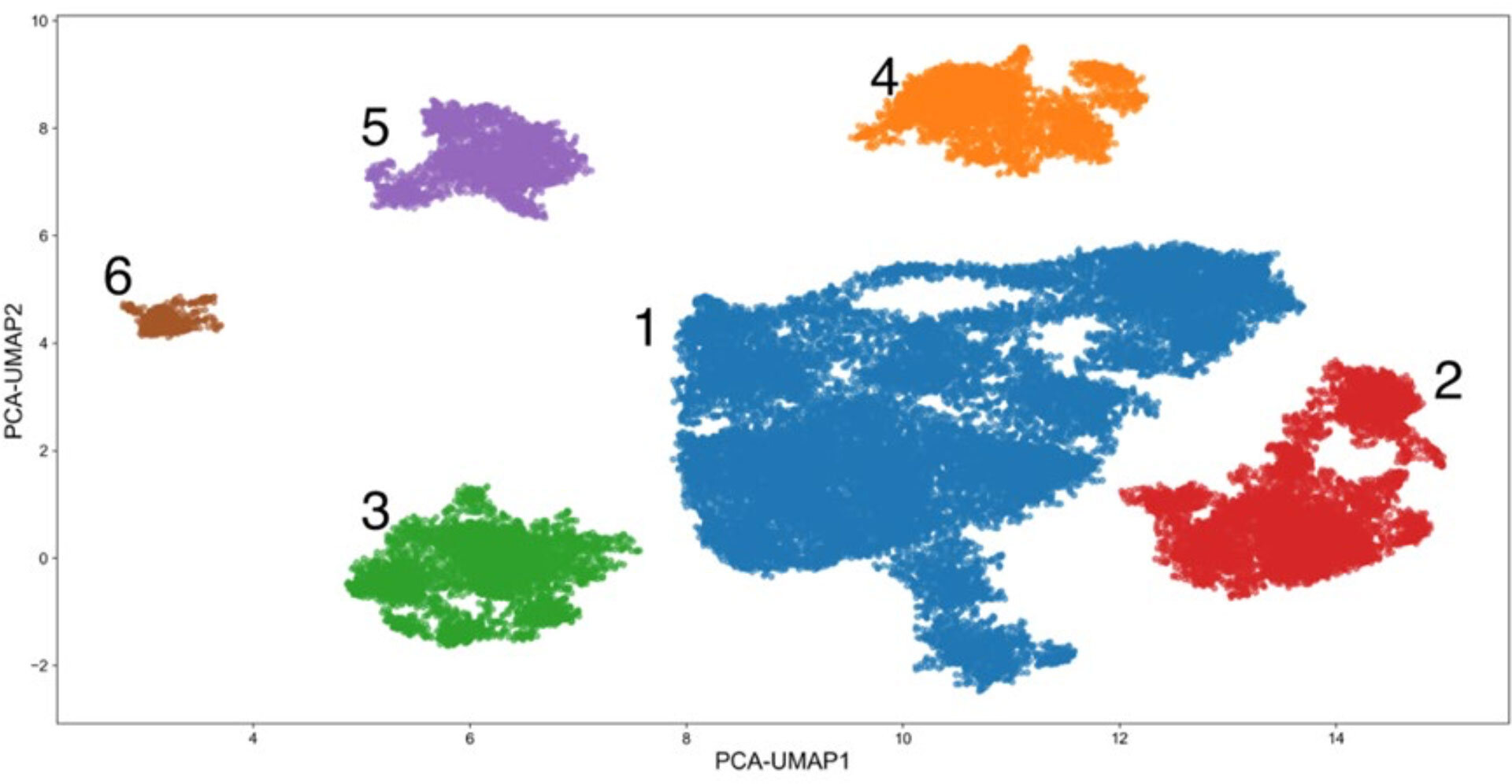

本研究では、(株)DeNAライフサイエンスが提供した個人向け遺伝子検査サービス「MYCODE」を利用した会員のうち、研究への参加について同意された会員4万人以上の日本人の大規模遺伝子データを対象に、PCA、UMAP、DBSCANといった機械学習手法を組み合わせ、日本人集団内の微細な遺伝構造を解析した(図3)。

図3 機械学習による日本人集団内の微細遺伝構造の可視化

解析の結果、遺伝的違いによって解析対象の集団は六つの遺伝クラスタに分かれた。中でもクラスタ2(赤、15.2%)とクラスタ3(緑、11.2%)は最も異なる特徴を示し、クラスタ1(青、54.5%)は集団全体を代表する特徴を持ちながら、クラスタ5(紫、7.8%)やクラスタ6(茶、1.8%)ととくに近い遺伝的特徴を共有していた。なお、クラスタ5と6は人数が少なかったため、解析ではクラスタ1とまとめて「クラスタ1*」として扱い、全体を四つのクラスタに分けて解析を行った。

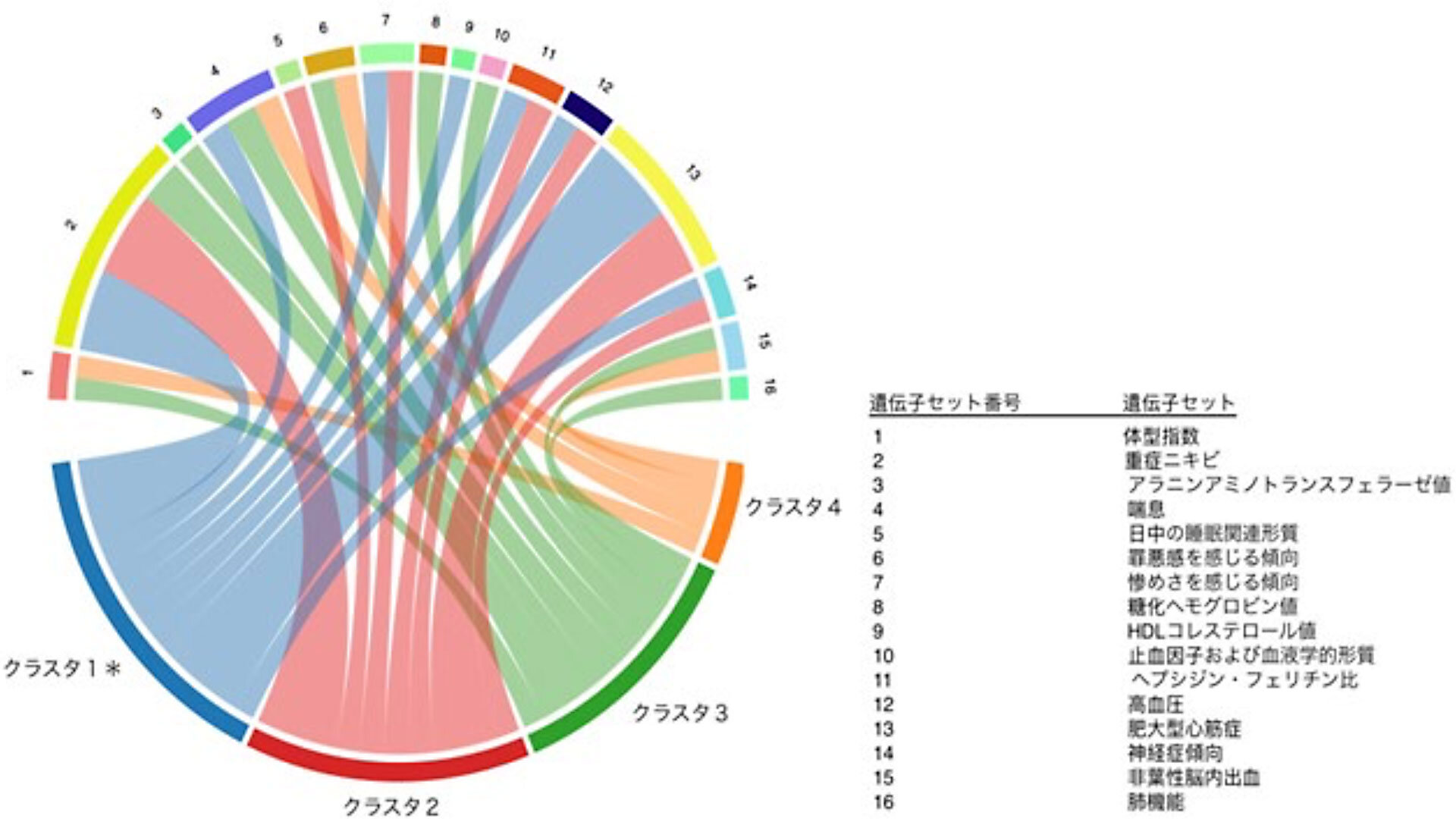

次に、各遺伝クラスタに特徴的に関連する遺伝子群を調べるために遺伝子セット解析※5を行った。その結果、合計64種類の有意な遺伝子群が見つかった。

※5 遺伝子セット解析(Gene Set Enrichment Analysis, GSEA):事前に定義した注目している遺伝子セットに対して、特定の機能を有する遺伝子や特定の疾患に関連する遺伝子が有意に含まれているかどうかを解析するデータ解析手法。

例えば、クラスタ1*では血液中のHDLコレステロール、クラスタ2では日中の睡眠関連形質、クラスタ3では肝機能や血糖コントロール、クラスタ4では「罪悪感を感じる傾向」といった心理的特徴に関連が認められた(図4上)。

さらに、年齢・性別・BMIを考慮した統計解析により、食習慣や生活習慣との関連を調べたところ、175項目のうち21項目で有意な関連が認められた(図4下)。

図4 日本人集団における遺伝クラスタごとの特徴的な遺伝子群と生活習慣の関連

例えば、クラスタ3とクラスタ4では野菜を食べる頻度が高く、クラスタ3では牛乳を飲む頻度も高いなど、各クラスタに特徴的な食習慣や生活習慣が明らかになった。

これらの結果から、日本人集団内における明確な遺伝的違いが、食習慣や生活習慣、健康指標と複雑に関連していることが示された。

本研究は、こうした遺伝構造と生活習慣の関係を包括的に解析したものであり、今後の公衆衛生研究や個別化予防、精密医療の発展に貢献することが期待される。

プレスリリース

日本人集団に潜む遺伝構造と生活習慣・食事の関係を明らかに ――機械学習で読み解く4万人のゲノムデータ――(東京大学医科学研究所)

文献情報

原題のタイトルは、「Intricate interactions between fine-scale genetic structure, lifestyle, and dietary habits in the Japanese population」。〔Commun Biol. 2025 Jul 12;8(1):1046〕

原文はこちら(Springer Nature)

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!