「甘じょっぱい」が塩分の過剰摂取を助長する可能性、CKD患者はより顕著なため要注意

塩味に甘味を加えた、いわゆる「甘じょっぱい」食品では、高濃度塩味による忌避性が低下することがわかった。とくにCKD患者はもともと高濃度塩味への忌避反応が低下しており、塩味に甘味を加えると、ほぼ完全に忌避反応が消失するという。京都府立医科大学とハウス食品グループ本社株式会社の研究グループの成果であり、「Scientific Reports」に論文が掲載され、プレスリリースが発表された。著者らは、甘味の摂取が塩味の摂取過剰にも関連している可能性があり、今後の減塩指導にも役立つのではないかとしている。

研究の背景:味覚の相互作用から、高濃度塩味に対する忌避反応低下要因を検討

近年の高齢化に伴い、慢性腎臓病や慢性心不全など臓器不全患者が増加している。高血圧はこれらの疾患の主要因であり、適切な血圧管理と塩分制限(1日6g以下)は腎疾患・心血管疾患予防に不可欠。しかし、多くの患者で推奨レベルの塩分制限は達成されていない。

塩分制限は一般的に、人は塩分を好むという前提に基づいている。しかし、これまでの研究から、哺乳類が低濃度の塩を好む一方で、高濃度の塩には嫌悪反応を示すことが報告されている。

同研究グループは最近、塩化ナトリウムを含浸させた濾紙を使用して、高濃度塩味に対する忌避反応(塩味を嫌う反応)を定量化する簡便な方法を確立し、健常者および慢性腎臓病(CKD)患者を対象に調査した。その結果、CKD患者では塩味を認識しづらく、高濃度塩味に対する忌避反応が低下していることがわかった。これは、CKD患者が高濃度塩味を不快だと認識できず、減塩をさらに難しくしている可能性を示唆している。

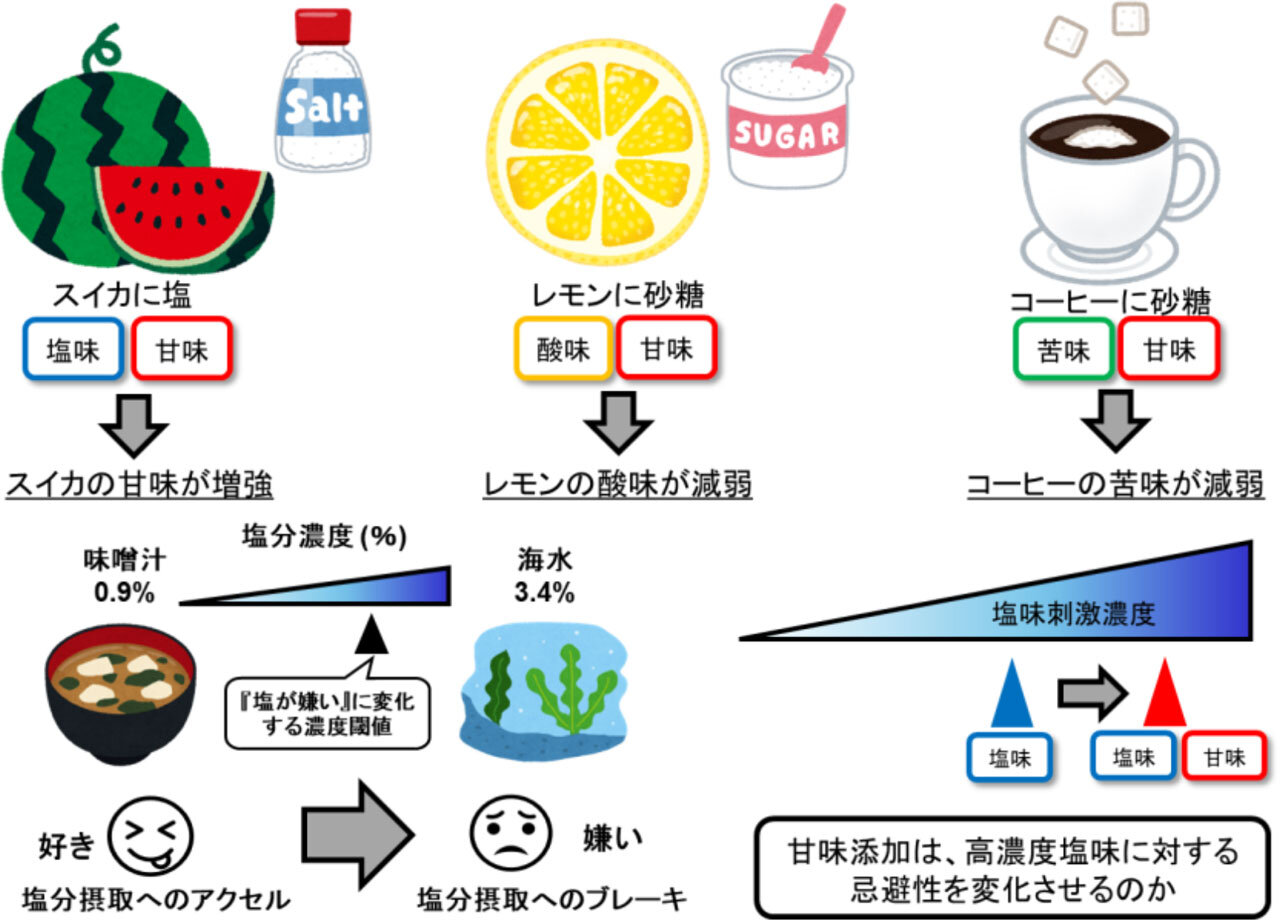

また、「味覚相互作用」として知られる現象がある。これは、異なる味覚が同時に刺激されることで(例えば、スイカに塩、レモンに塩、コーヒーに砂糖など)、味の強度が増強または抑制される現象を指す(図1)。味覚相互作用の研究から、甘味が酸味や塩味を抑制することが示されており、特定の味覚が他の味覚刺激によって、どの程度増強または抑制されるかも明らかにされてきている。しかし、味覚の相互作用によって、高濃度味覚刺激への忌避反応にどのような影響を与えるのかは知られていない。

図1 味覚相互作用が塩味忌避に与える影響は?

本研究では、味覚の相互作用に着目し、高濃度塩味に対する忌避反応を低下させる要因を検討した。具体的には、健常者・CKD患者の両方を対象に、塩味に甘味を加えることで、塩味に対する忌避性が低下するかどうかを調べた。また、塩味以外の酸味・苦味においても、甘味を加えることによる忌避性の変化を調べた。

研究の内容:高濃度の塩味でも甘味を加えると忌避反応が生じにくい

健常者では、甘味添加により塩味忌避性が変化

はじめに、健常者・CKD患者で、異なる濃度の塩味、酸味、苦味に対する忌避反応を調べた。濾紙を用いた味覚試験を応用し、各種味覚の認知機能とともに高濃度刺激に対する忌避反応を検討。濾紙に種々の濃度の食塩水(塩味)、クエン酸水(酸味)、キニーネ水(苦味)、ショ糖水(甘味)を一滴垂らし、口腔内で濾紙を3秒間保持し、味覚を正確に同定できるか、その刺激が「嫌い」、「嫌いじゃない」を選択してもらい、味覚の認知、忌避反応を定量化した。甘味添加による忌避性への影響を評価するために、塩味・酸味・苦味の各試薬に80%ショ糖水を等量添加した試薬でも、同様の検査を行った。

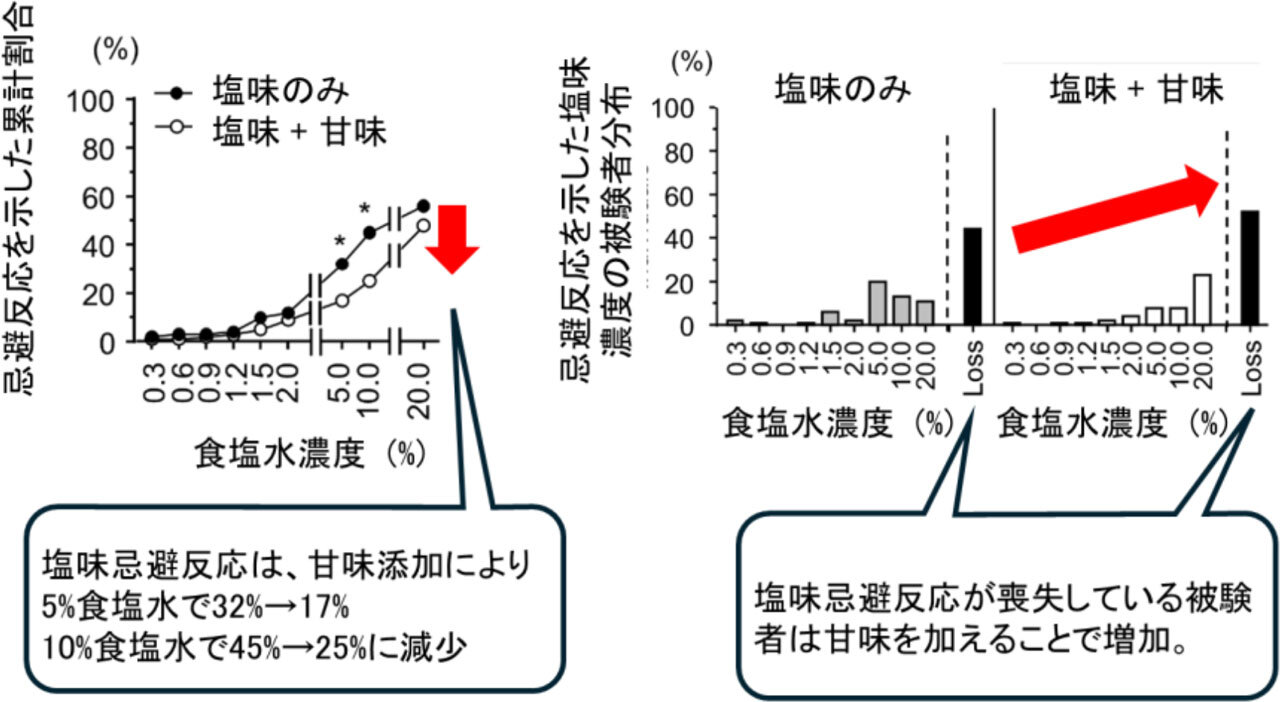

その結果、健常者では5%食塩水から忌避性が現れ、濃度依存的に忌避性を示す割合が増加した。甘味を加えることで塩味に対する忌避反応は低下(塩味に対する忌避反応を示す割合は、5%食塩水で32%から17%へ、10%食塩水で45%から25%へ減少)した(図2)。

図2 健常者では、甘味を加えることにより、高濃度塩味に対する忌避反応が低下した

酸味や苦味においても、濃度が上昇するにつれて忌避性を示す割合が増加し、とくに苦味で顕著だった。塩味と同様に、甘味を加えたところ酸味への忌避反応は低下したが、苦味では変化に乏しく、強い忌避反応が維持された。

慢性腎臓病(CKD)患者は甘味を加えると高濃度塩味への忌避反応がほぼ消失

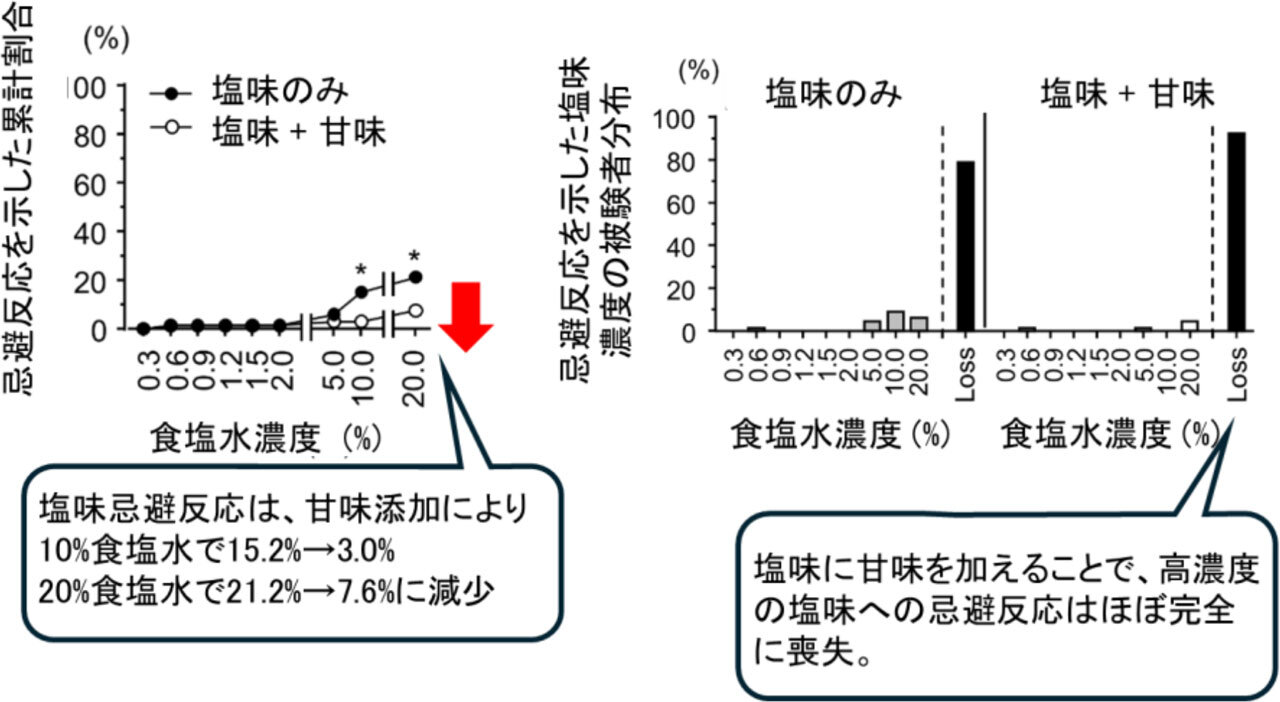

CKD患者では、健常者と比較すると、高濃度塩味への忌避反応が低下しており、10%食塩水に忌避反応を示したCKD患者の割合は、わずか15.2%だった。健常者と同様に、CKD患者においても甘味を加えることにより、高濃度の塩味への忌避反応は低下した。10%および20%食塩水で忌避反応を示した割合は、それぞれ15.2%から3.0%へ、および21.2%から7.6%へと低下した。この結果は、甘味を加えることにより、高濃度塩味に対する忌避反応がほぼ消失していることを示す(図3)。

図3 慢性腎不全患者では、甘味を加えることにより、高濃度塩味に対する忌避性がほぼ消失した

酸味については、甘味添加で忌避反応に変化を示さなかった。これは、健常者と比較し、CKD患者では、酸味を認知する機能が低下しており、そもそも忌避反応を示している割合が少ないことに由来していると考えられる。苦味については健常者と同様に、甘味添加による変化は認めなかった。

まとめと今後の展開:これまでの減塩指導の盲点とも言える知見

研究グループでは、以前の研究で、CKD患者において高濃度塩味刺激に対する忌避反応が低下していることを見いだしていた。しかし、人々が食事をする際には単一の味を感じるのではなく、種々の濃度の複数の味覚刺激物質の総和として味を認識する。そのため、味覚の相互作用による味覚への認識の変化を評価することが重要。

本研究では、哺乳類が最も好む味である甘味を加えることで、各種味覚への忌避反応の変化について検討した。その結果、高濃度塩味に対する忌避反応は、甘味を加えることで低下することがわかった。とくにCKD患者では、もともと高濃度塩味に対する忌避性が低下しているが、甘味を加えることでその忌避反応はほぼ完全に消失した。

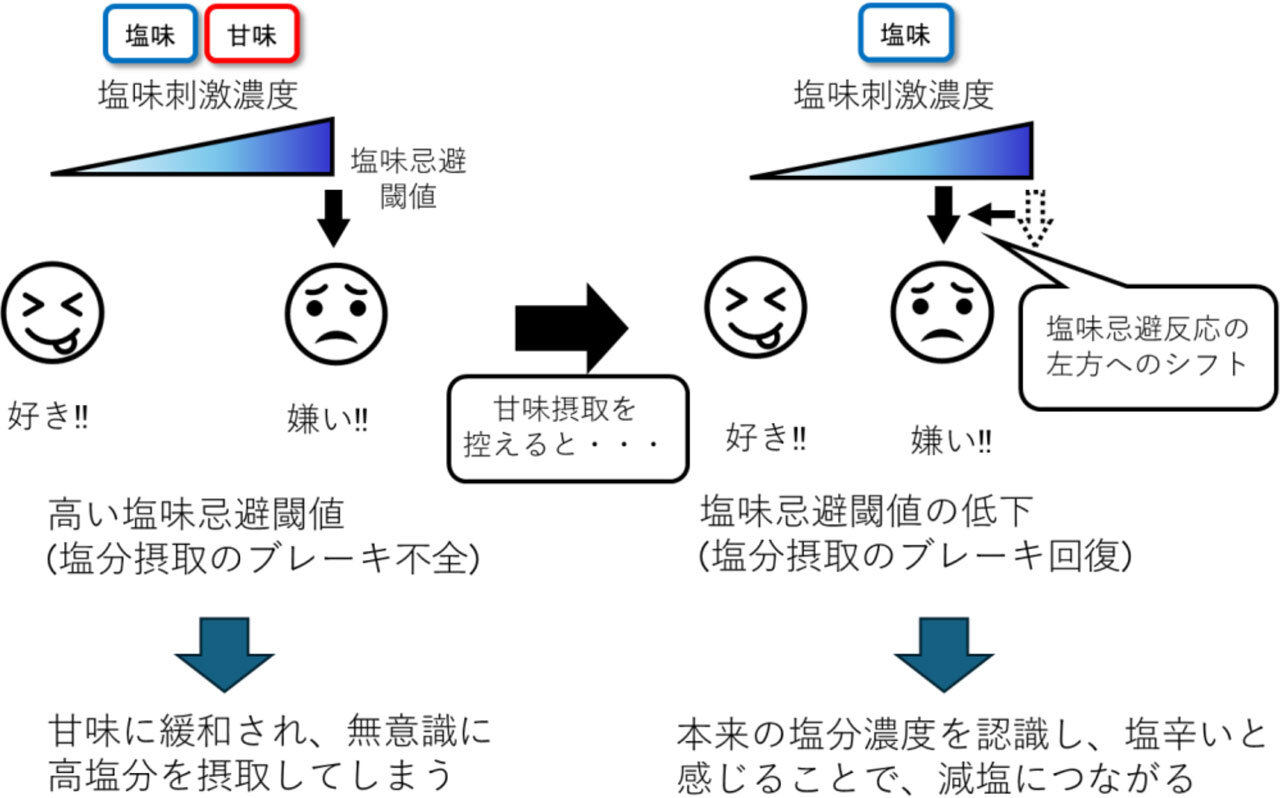

このことは、甘味を含む食事では、高濃度塩味に対し通常以上に忌避反応が生じにくく、無意識に塩分摂取過剰を助長してしまう可能性を示唆している。食事の中でも、甘味を控えることで塩味への感受性を高め、減塩行動に繋がるのではないかと考えられる。この甘味を加えることによる変化が生じる要因が明らかになれば、減塩指導をするうえで、さらに有用な手立てになると思われる(図4)。

図4 当研究から導かれる今後の展開 甘味を控えることで、本来の塩分濃度を認識する

プレスリリース

【論文掲載】食塩摂取の新たな盲点:甘味が塩辛さの感覚を鈍らせる-慢性腎臓病患者の味覚変化に加え、甘じょっぱい食品が塩分摂取量に与える影響を解明-(京都府立医科大学)

文献情報

原題のタイトルは、「The addition of sweetness reduces aversion to high salt concentrations in patients with chronic kidney disease」。〔Sci Rep. 2025 Jul 7;15(1):24322〕

原文はこちら(Springer Nature)

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!