血中アルブミン酸化還元バランスは筋トレ効果の鋭敏な指標となり得る 中高年日本人での検討

血液中の総アルブミンに占める還元型アルブミンの割合である「血清アルブミン酸化還元バランス/fraction of mercaptoalbumin in the total albumin〔以下、f(HMA)と省略〕」が、中高年日本人の歩行速度と有意な関連があり、かつ筋トレ介入の前後でのf(HMA)の変化は歩行速度の変化と有意に関連しているという研究結果が報告された。森永乳業株式会社研究本部食品機能研究所の柴崎琢哉氏、順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科の町田修一氏らの研究によるもので、「Frontiers in Physiology」に論文が掲載されるとともに、プレスリリースが発行された。同時に評価した血中アルブミン、総たんぱく質、必須アミノ酸、分岐鎖アミノ酸(BCAA)については有意な関連がみられなかったことから、著者らは「f(HMA)は中高年者の身体機能の鋭敏な指標の可能性がある」としている。

血液中のアルブミンには酸化型と還元型がある

トレーニング効果を最大化するためには適切な栄養素の摂取が重要であり、とくに筋肉量や筋力との兼ね合いではたんぱく質の摂取が重要とされる。なかでも血液中で最も豊富なたんぱく質であるアルブミンの濃度(血清アルブミン濃度)は、臨床においては栄養状態のマーカーとして用いられている。さらに、血清アルブミン濃度が、身体機能の指標の一つである歩行速度と相関するという報告もある。

ただし身体機能との関連については研究間で結果の一貫性がみられず、検討対象によっては血清アルブミン濃度が指標とならないことも示唆されている。このことは、例えば比較的健康な集団では、血清アルブミン濃度は身体機能の指標としての感度が不足していることを意味するとの解釈もできる。

一方、アルブミンは酸化還元状態により還元型と酸化型に大別でき、従来では酸化ストレスの指標として広く検討されてきた。近年の研究では、酸化ストレスとは独立して、たんぱく質摂取の不足が還元型アルブミンの合成低下を引き起こすことが報告されており、たんぱく質の栄養状態を反映する指標としても注目されている。このため、血清総アルブミンに占める還元型アルブミンの割合が高いほど良好な健康状態を反映している可能性がある。さらに、その割合(%)は既存のマーカーよりも感度が高い可能性が想定され、動物実験ではそれを示唆するデータが報告されている。しかしヒトでの知見は十分でない。

以上を背景として柴崎氏らは、血清総アルブミンに占める還元型アルブミンの割合を表す指標、血清アルブミン酸化還元バランス/f(HMA)が、比較的健康な中高年者の身体能力と関連する可能性と、筋力トレーニングの効果の指標となり得る可能性を検証した。

日本人中高年者を対象に筋トレ介入し、還元型アルブミンの割合と歩行速度の関連を検討

この研究の対象は、チラシやポスターなどの印刷媒体を通じて募集された中高年(40~80代)の日本人43人(67.3±8.0歳、男性10人、BMI23.1±3.2)。12週間にわたり週2回、研究者の監督下での自体重負荷や弾性バンドなどによる筋力トレーニングプログラムに参加してもらった。

評価項目は、身体機能として歩行速度(通常歩行速度と最大歩行速度)を測定したほか、簡易型自記式食事歴質問票(brief-type self-administered diet history questionnaire;BDHQ)による栄養素摂取量、生体電気インピーダンス法による体組成を把握し、栄養状態のマーカーとしてf(HMA)および血清アルブミン、総たんぱく質、必須アミノ酸、分岐鎖アミノ酸(branched-chain amino acid;BCAA)を測定した。

これらのデータを用いて、ベースライン(筋トレ介入前)値の相互の関連をみる横断的な検討と、介入前後の変化の関連をみる縦断的な検討を行った。

ベースラインデータの解析結果:f(HMA)のみが歩行速度と有意に関連

まず、ベースラインにおける各指標をみると、エネルギー摂取量は1,847±564kcal/日、たんぱく質摂取量は1.54±0.43g/kg/日(動物性0.98±0.39、植物性0.56±0.16g/kg/日)であり、血清アルブミンは4.5±0.2g/dL、総たんぱく質は7.5±0.5g/dL、必須アミノ酸は1.0±0.3mmol/L、BCAAは0.5±0.2mmol/Lで、f(HMA)は71.29±3.81%であって、通常歩行速度は1.44±0.17m/秒、最大歩行速度は1.90±0.21m/秒だった。

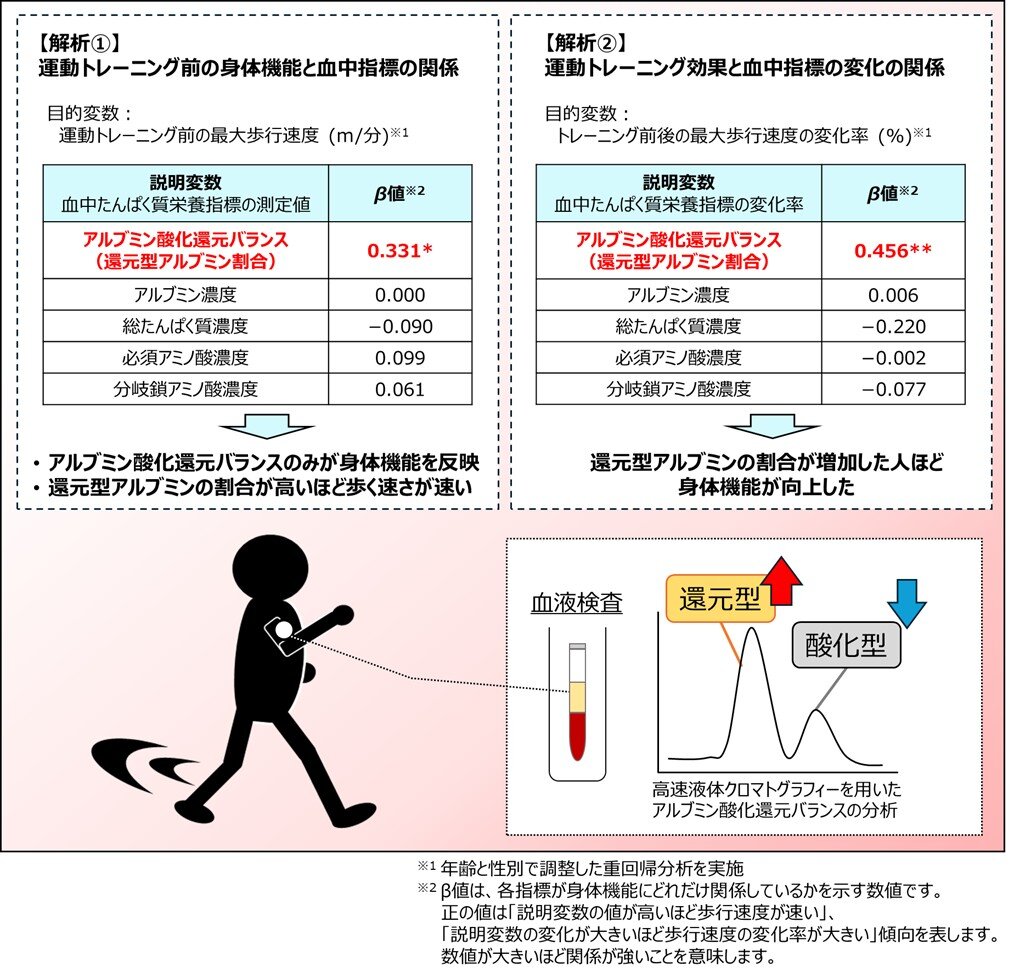

年齢と性別を調整した回帰分析の結果、f(HMA)は通常歩行速度(β=0.326、p=0.045)および最大歩行速度(β=0.331、p=0.036)の双方と有意な正の関連を示した。一方、栄養マーカーとして測定したその他の指標(血清アルブミン、総たんぱく質、必須アミノ酸、BCAA)は、いずれも有意な関連がみられなかった(図1左)。

図1 中高年齢者の血中アルブミン酸化還元バランスと身体機能およびトレーニング効果との関係

介入前後の変化の解析結果:f(HMA)の変化のみが歩行速度の変化と有意に関連

次に、筋トレ介入の前後での変化をみると、摂取エネルギー量や栄養素摂取量には有意な変化がなく、歩行速度についても全体としては有意な変化がなかった。また栄養マーカーの中では、f(HMA)は72.84±3.58%へと有意に上昇し(p=0.006)、反対に血清アルブミンは4.3±0.2g/dLへと有意に低下していた(p<0.001)。総たんぱく質、必須アミノ酸、BCAAは有意な変化がなかった。

年齢と性別を調整した回帰分析の結果、f(HMA)の変化率は、最大歩行速度の変化率と有意な正の関連がみられた(β=0.456、p=0.004)。ただし通常歩行速度の変化率との関連は有意でなかった。また、その他の栄養指標の変化率との関連は、いずれも非有意だった(図1右)。

血清アルブミン酸化還元バランス/f(HMA)はサルコペニアリスクの鋭敏な指標の可能性

以上一連の結果を基に著者らは、「栄養不足や運動不足はフレイルやサルコペニアにつながり、転倒や介護が必要になるリスクを高めることが懸念されている。血清アルブミン酸化還元バランス/f(HMA)は、それらのリスクを早期に捉える新しい指標として、栄養と運動の両面からの健康管理に役立つ可能性がある」と結論づけ、「今後はこの指標を活用した中高年齢者の健康状態の評価や栄養・運動指導への活用に向けた検討も進めていく」としている。

なお、本研究結果は、国際学会であるNUTRITION 2025(5月30日~6月3日、米国)においても発表され、フラッシュトーク(一部の応募演題にポスター発表に加えて口頭発表の機会が与えられる)に選出された。

文献情報

原題のタイトルは、「The effect of resistance training on physical function is associated with changes in serum albumin redox state in middle-aged and older Japanese adults: a Quasi-experimental study」。〔Front Physiol. 2025 Sep 17:16:1649300〕

原文はこちら(Frontiers Media)

プレスリリース

- 順天堂大学「血中アルブミン酸化還元バランスが中高年齢者における身体機能の変化を反映する有用な指標となる可能性を確認~アメリカ栄養学会学術集会NUTRITION 2025にて発表/学術雑誌『Frontiers in Physiology』掲載~」

- 森永乳業株式会社「血中アルブミン酸化還元バランスが中高年齢者における身体機能の変化を反映する有用な指標となる可能性を確認~アメリカ栄養学会学術集会NUTRITION 2025にて発表/学術雑誌『Frontiers in Physiology』掲載~」

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!