現代の日本人の肥満基準「BMI 25」は低すぎる? 16万人超の調査で見えた新たな肥満基準の必要性

国内の現行の肥満判定基準である「BMI 25」は、現在の日本人には適切でない可能性を指摘する論文が「Metabolism」に掲載され、プレスリリースが発表された。京都府立医科大学などの研究グループの研究結果であり、生活習慣病リスクとの関連では、より高い基準値が適していると考えられるという。

研究成果のポイント:肥満の判定基準は今のままで良いのか?

京都府立医科大学、東京理科大学、パナソニック健康保険組合の研究グループは、日本人における肥満を規定するBMIの基準について再検討した。2008~23年の職域データのうち40歳以上の16万2,136人を対象とする解析から、日本における肥満の基準としてはBMI 25kg/m2より大きく、疾患ごとに異なる値を設定するほうが好ましい可能性があることが示唆された。

肥満は世界的に深刻な健康課題であり、個人の健康問題だけでなく、医療費の増大や生産性の低下などを通じて社会に大きな負担をもたらしている。日本ではBMI 25kg/m2以上が肥満と定義されているが、これは生活習慣病有病率が2倍になるBMIを調査した約30年前のデータから規定された。一方、日本人の身長が30年前よりも5cm伸びていること、生活の欧米化がより進んでいることから、現代の日本人に同じ基準を当てはめることには議論の余地がある。

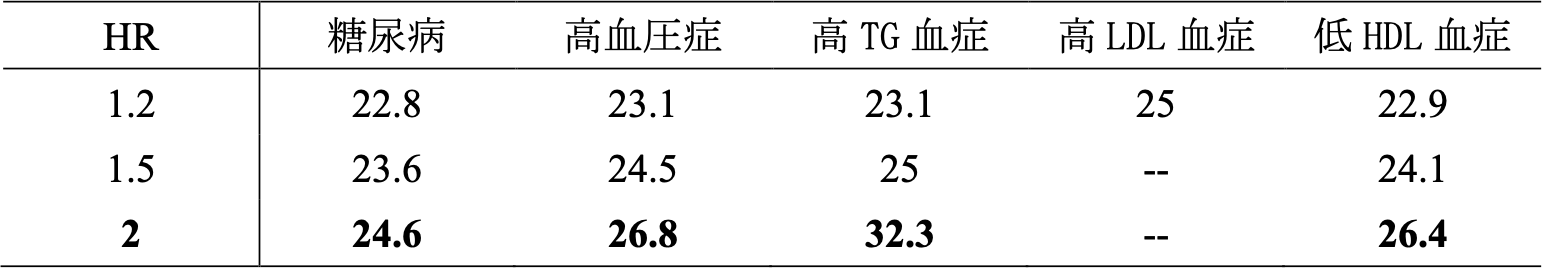

今回の研究では、健康診断を受診した約16万人の日本人を対象に、長期間の大規模追跡データを用いてBMIと生活習慣病発症リスクから肥満の基準となるBMI 25kg/m2の妥当性を評価した。その結果、生活習慣病発症リスクが2倍となるようなBMI(kg/m2)は、糖尿病で24.6、高血圧症で26.8、高TG血症で32.3、低HDL-C血症で26.4となり、概ね25kg/m2を超えていた。

現代の日本人における肥満の基準はBMI 25kg/m2を超えて設定したほうが好ましい可能性がある。

研究分野の背景や問題点:「BMI 25以上が肥満」は30年前の横断研究に基づく基準

肥満は重要な世界的健康問題として認識されており、世界保健機関(WHO)は肥満を予防および管理する必要がある疾患としている。肥満は増加傾向にあり、運動不足や食生活の変化が原因と考えられている。肥満に関連する健康問題のある状態は肥満症とみなされ、その合併症は糖尿病、高血圧、脂質異常症、心血管疾患、慢性腎臓病と多岐に及ぶ。

一方、現代日本では医療費の増加は解決すべき喫緊の問題だが、これは従来の肥満判定基準に基づく適切ではない医療資源の配分も一因となっている可能性がある。日本では現在、BMI 25kg/m2以上を肥満と定義しており、この基準は約30年前の横断研究に基づいて設定された。同研究では、生活習慣病の有病オッズが約2倍となるようなBMIが、高血圧症、高TG血症、低HDL血症では24~26kg/m2(中央値25kg/m2)、糖尿病では26~28kg/m2(同27kg/m2)であったことから、現在の肥満基準が25kg/m2と規定された。

約30年経過した現代において、日本人の身長は平均5cm増加し、生活習慣も大きく変化した。その中で、この現在の基準がなおも、特定保健指導をはじめとする公的医療政策の根幹を成している。

またWHOはBMI 30kg/m2以上を肥満と定義しているが、疾患の有病率や集団特性の違いに基づいて独自の基準を採用している国もある(中国では28kg/m2、韓国では25kg/m2など)。

本研究では、現代日本人における肥満の基準としてのBMI 25kg/m2の妥当性を検証するため、長期間大規模追跡データを用いて、BMIと生活習慣病発症との関連を評価した。

研究内容・成果の要点:疾患リスクが2倍になるBMIは25を上回っている

2008年から2023年までのパナソニック(株)の実施する健康診断を受診した40歳以上の16万2,136人を対象とし、上記期間内の健康診断を通して身体測定、血液検査、問診結果を縦断的に収集した。

糖尿病、高血圧症、高TG血症、高LDL-C血症、低HDL-C血症などのそれぞれの疾患の発症リスクと、初回健康診断でのBMIとの関係を分析した。現在の肥満基準が規定される基となった研究を参考に、発症リスクが2倍となるようなBMIを解析した。

参加者全体の平均年齢は45.7歳、男性が76%を占め、平均BMIは23.2kg/m2だった。BMIを基に五つにグループ化し、BMI 21~22.9kg/m2に対する他のグループにおける生活習慣病の発症リスクを調べた。

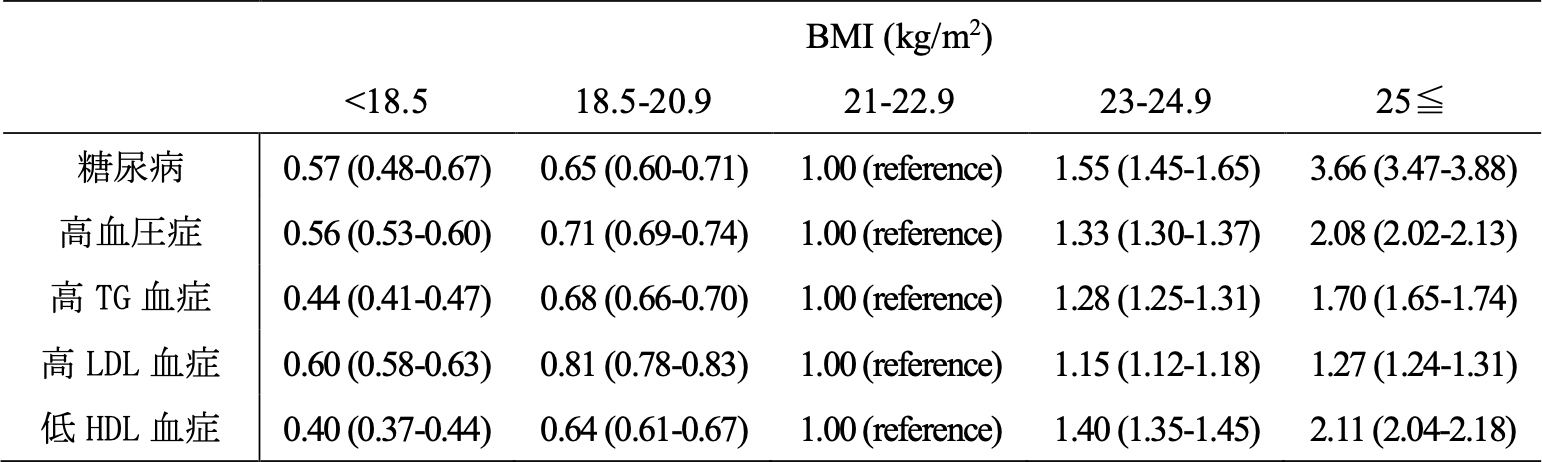

その結果、BMIが高くなるにつれて発症リスクは各疾患で増加し、とくにBMI 25kg/m2以上のグループでは、糖尿病、高血圧症、低HDL-C血症でリスクが2倍以上に上昇していた(表1)。

表1

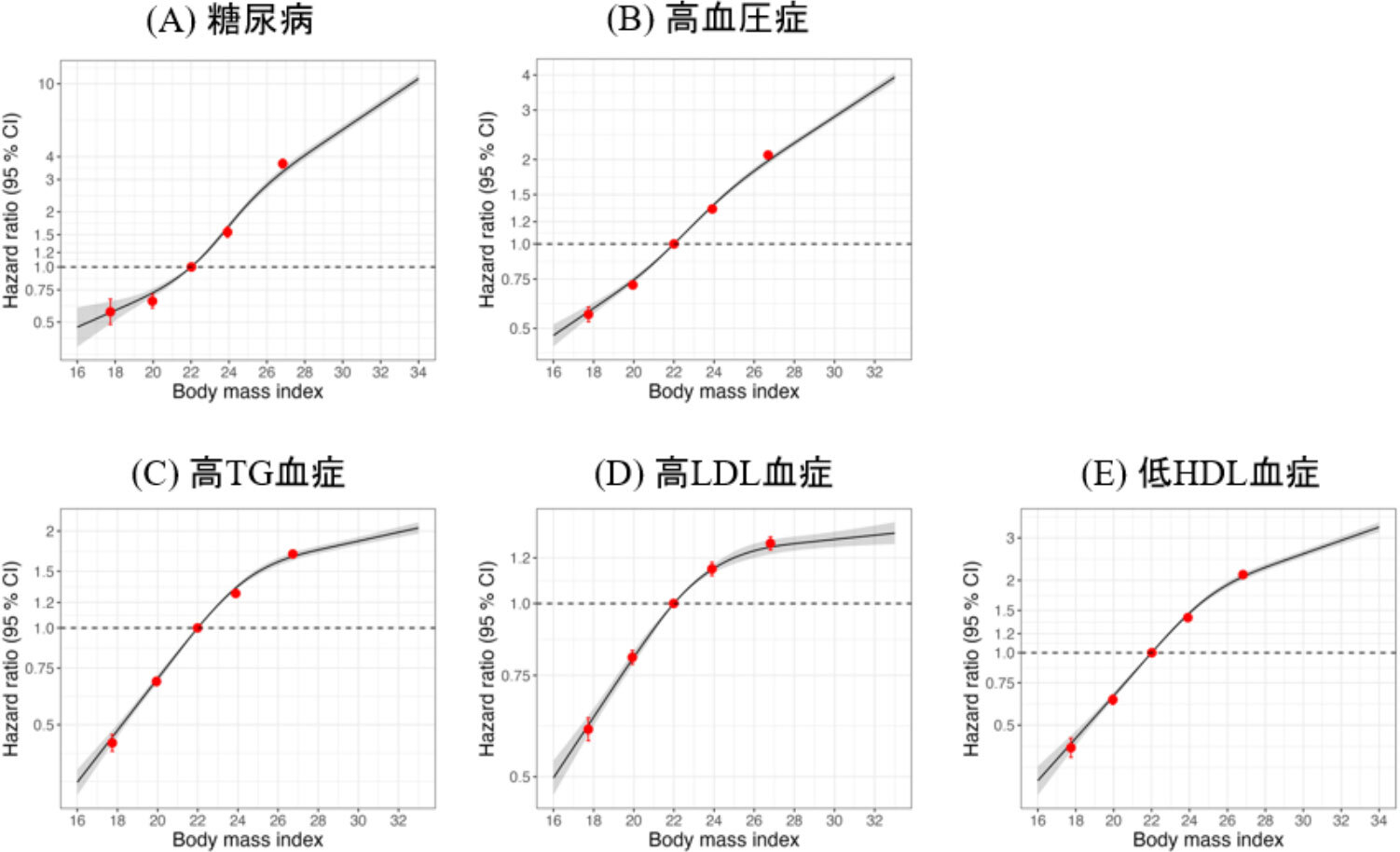

次に、各疾患のハザード比をBMIの柔軟な関数(制限付き3次スプライン:restricted cubic spline)で曲線として図示した(図1)。

図1

表2

BMIが増加するにつれて各疾患の発症リスクも上昇している。また、図1には、表1に示したBMIをグループ化した際の発症ハザード比を重ねて図示している。どれも概ね曲線に重なっており、両方の解析モデルのデータへの当てはまりに整合性があることが確認された。

また、性別と年齢別(50歳未満と50歳以上)でも同様に曲線を描出したが、結果は図1と概ね同様だった。

今後の展開と社会へのアピールポイント:現行の基準は再考が必要

本研究では観察期間15年の日本人の大規模研究において、BMIと糖尿病、高血圧症、高TG血症、高LDL-C血症、低HDL-C血症等の疾患との関連を検討した。

現代日本人における肥満の定義基準として、とくに発症リスクが2倍となるようなBMIを用いる場合、25kg/m2よりも高く設定する必要があることが示唆された。また、今回の研究ではBMIと生活習慣病の発症リスクの関係を、スプライン関数を用いて柔軟に視覚的にとらえることができた。糖尿病では発症リスクが2倍となるBMIは24.6kg/m2と他の疾患に比べて低値だったが、これは日本人の糖尿病患者が非肥満者であることが多く、血糖を低下させるホルモンであるインスリンの分泌能力が低い背景を示唆している可能性がある。

これらの結果から、日本人における肥満の基準であるBMI 25kg/m2を再考する必要性がる。

著者らは、「本研究は日本人における適切な体重管理指標の再評価を支持する証拠を提供するものであり、今後の研究でのさらなる検証が必要。肥満の基準を再考することで、長期的には医療費削減と健康格差是正が期待される。今後、高齢者やさらなる大規模集団での解析を実施する予定」としている。

プレスリリース

変革の時?肥満の基準「BMI 25kg/m2」は適切か?~現代日本人の肥満基準となるBMIは25kg/m2よりも高い可能性~(京都府立医科大学)

文献情報

原題のタイトルは、「Time for a change? Threshold for obesity in contemporary Japanese population」。〔Metabolism. 2025 Jul 15:171:156352〕

原文はこちら(Elsevier)

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!