中高年女性のウォーキングでのメタボ抑制は、歩行の「強度」よりも「歩数」が重要 愛媛大学

従来、一定強度以上の身体活動の実践が推奨されることが多い。しかし、中高年女性では、あらゆる運動強度の歩数がメタボリックシンドローム抑制に寄与することが明らかになった。愛媛大学の研究グループの研究成果であり、「Environmental Health and Preventive Medicine」に論文が掲載されるとともに、同大学のサイトにプレスリリースが掲載された。著者らは、歩数に基づいた身体活動推奨の有用性を示唆する結果であり、日常生活の中で無理なく歩数を蓄積することの重要性が示されたとしている。

研究の概要:ウォーキングの強度でメタボ抑止効果に差はあるか?

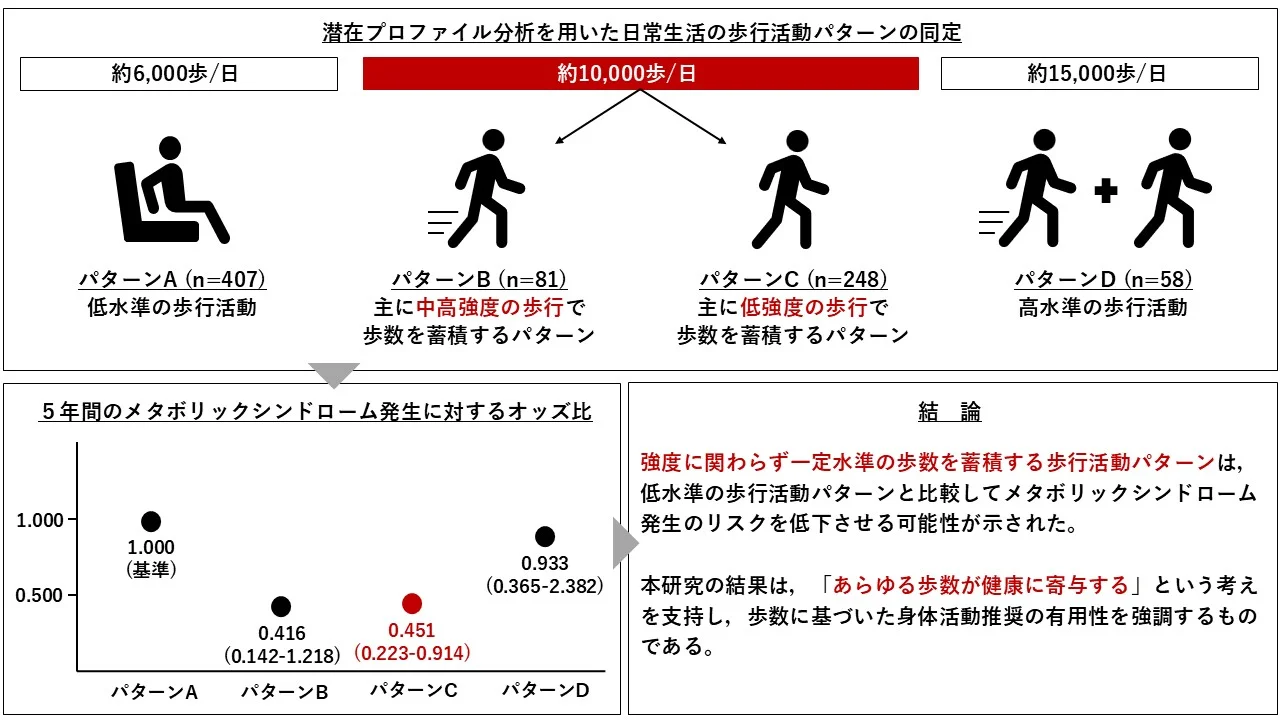

この研究では、潜在プロファイル分析を用いて、中高年女性の日常生活における歩行活動パターンを特定し、それらのパターンとメタボリックシンドローム発生リスクとの関連を検討した。特定された歩行活動パターンには、「主に中高強度の歩行時間を蓄積することで1日1万歩程度の歩数に達するパターン」と、「主に低強度の歩行時間を蓄積することで1日1万歩程度の歩数を達するパターン」が含まれていた。

これらのパターンのメタボリックシンドローム発生に対する予防効果は同程度だった。なお、この研究成果は日本衛生学会のジャーナル「Environmental Health and Preventive Medicine」に掲載され、「Editor’s Pick」(編集者が注目すべき論文を選定しWebサイト上での強調表示を行う論文)に選出された。

図1 グラフィカル・アブストラクト

研究の詳細:あらゆる歩数が健康に寄与する

発表論文は、愛媛県東温市で進行中の東温スタディ(詳細はこちら)から得られた成果の一つ。

調査開始時点でメタボリックシンドロームでなかった中高年女性794名を対象に、1軸加速度計を用いて日常生活の歩数および強度別の歩行時間を調査した。潜在プロファイル分析を用いた統計モデリングの結果、日常生活における歩行活動パターンは四つのパターンに分類された(図1)。そのうち、「主に中高強度の歩行時間を蓄積することで1日1万歩程度の歩数に達するパターン(パターンB)」と、「主に低強度の歩行時間を蓄積することで1日1万歩程度の歩数に達するパターン(パターンC)」は、「低水準の歩行活動(パターンA)」と比較して、5年間の追跡期間中のメタボリックシンドローム発生のリスクが同程度低下する可能性が示された。

この結果は、歩行の強度にかかわらず一定水準の歩数を蓄積すること、すなわち「あらゆる歩数が健康に寄与する」という考えを支持し、歩数に基づいた身体活動推奨の有用性を示唆するものと言える。従来、一定強度以上の身体活動が推奨されることが多い一方で、本研究の結果は、日常生活の中で無理なく歩数を蓄積することの重要性を示唆している。

これまでに、同研究グループは歩行に関する指標(歩数、歩行時間、歩行の強度など)とメタボリックシンドローム発生との関連を明らかにしてきた(Int J Obes (Lond). 2024 May; 48(5): 733-740.)。しかし、日常生活環境下においては、それらの歩行指標は相互に関連し合う。

本研究では、これらの相互関係を考慮し、実社会において自然に生じる歩行活動パターンを統計モデリングによって同定した点、エビデンスレベルの高い情報を提供可能なコホート研究のデザインを用いてそのパターンとメタボリックシンドロームとの因果推論を行っている点、現場レベルでの理解・活用が容易なエビデンスを提供している点が高く評価され、ジャーナルの「Editor’s Pick」選出に至った。

プレスリリース

文献情報

原題のタイトルは、「Patterns of daily ambulatory activity and the onset of metabolic syndrome in middle-aged and older Japanese women: the Toon」。〔Environ Health Prev Med. 2025:30:11〕

原文はこちら(J-STAGE)

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!