約9割の市町村が「買物困難者」対策が必要と回答 農水省「食品アクセス問題」の実態調査

農林水産省は3月21日、令和6年10月に全国の市町村を対象に実施した、「食品アクセス問題(買物困難者)に関するアンケート調査」の結果を公表した。食品アクセスについて「対策が必要」、「ある程度必要」と回答した市町村が約9割(88.1%)に上った。

食品アクセス問題とは

食品アクセス(買物困難者等)問題ポータルサイト(農林水産省)調査の背景と方法

近年、高齢化の進展や食料品小売店の減少等の社会・経済構造の変化によって、中山間地域はもとより、都市部においても、食料品の購入や飲食に不便や苦労を感じる者(いわゆる「買物困難者」)が増加している。この問題は単に商店街の衰退や地域公共交通の機能低下といった側面を有するだけでなく、食料の安定供給の確保という食料安全保障の観点からも、効果的かつ持続的な対策が求められている。このため、農林水産省では平成23年度より、この問題の現状分析の一環として、全国の市町村を対象に、買物困難者への対策に関するアンケート調査を実施してきている。

今回発表された結果は、令和6年10月に実施されたもので、調査対象は全国の1,741市町村(東京都特別区を含む)で、有効回答数は1,033市町村(回答率59.3%)だった。結果の一部を以下に紹介する。

対策の必要性と背景

食料品の買物が不便・困難な住民に対する対策の必要性と行政による対策の実施

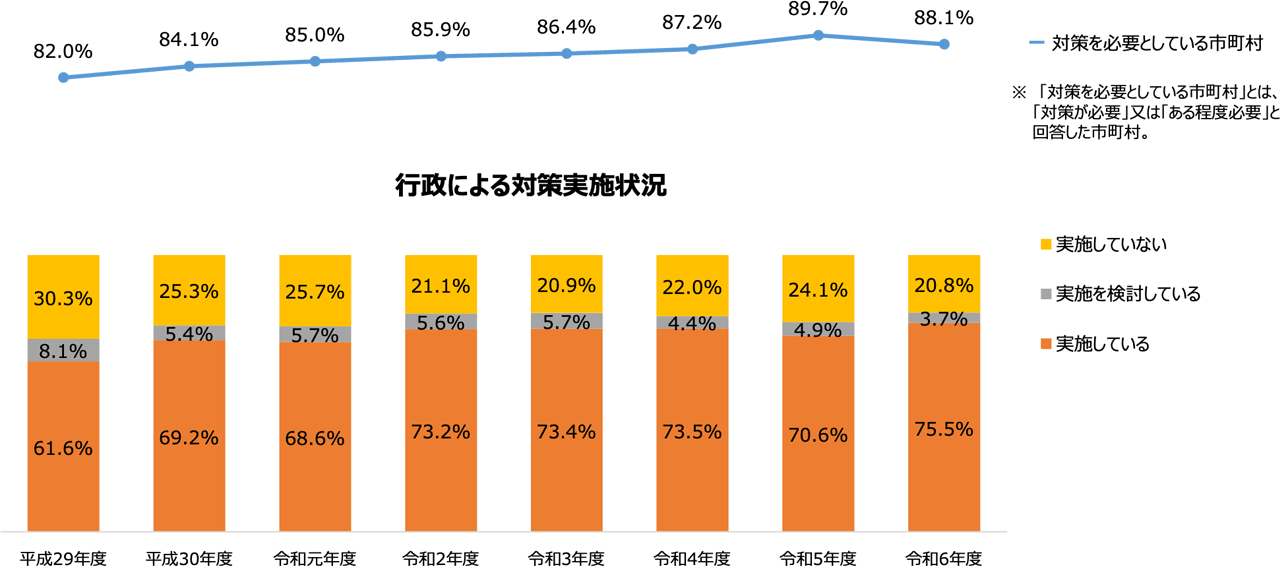

- 現時点で対策を必要としている市町村(「対策が必要」または「ある程度必要」と回答した市町村)の割合は88.1%であり、平成29年度以降、増加傾向にある(図1上)。

- 上記市町村のうち、行政による対策が実施されているのは75.5%であった(図1下)。

図1 対策を必要としている市町村の割合

対策を必要とする背景

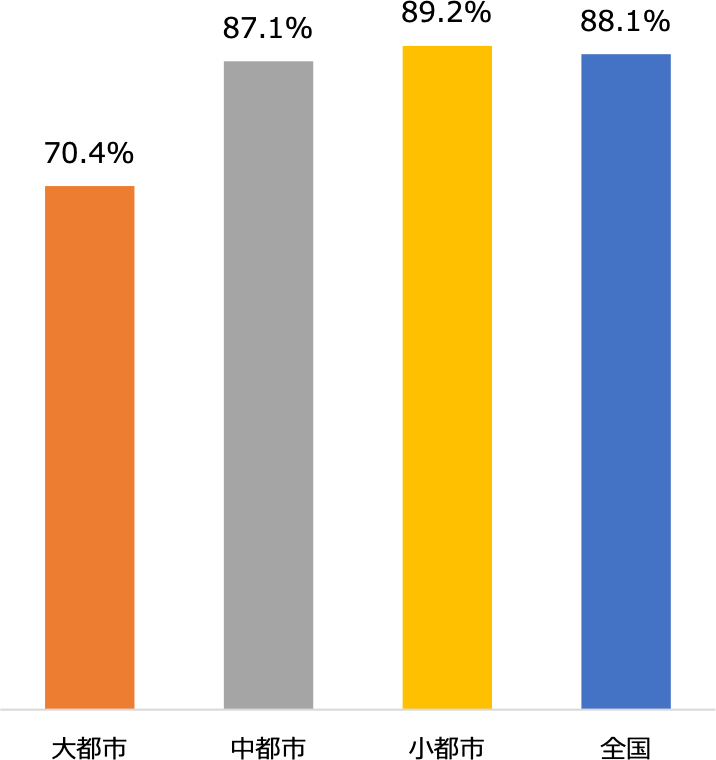

- 人口規模の小さい都市ほど、対策が必要だと感じている割合が高い(図2)。

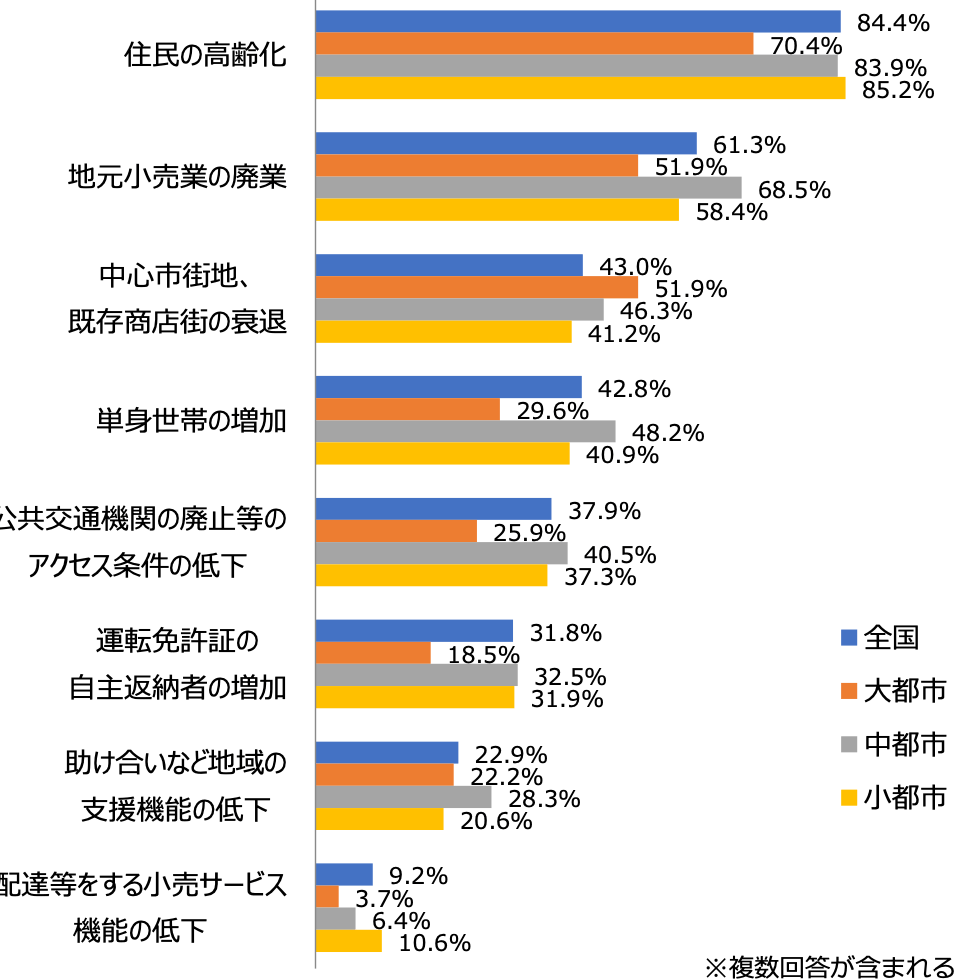

- 対策を必要とする背景としては、都市規模にかかわらず「住民の高齢化」が最も多く挙げられ、次いで「地元小売業の廃業」「中心市街地、既存商店街の衰退」と続いている(図3)。

- 対策を必要とする背景として「中心市街地、既存商店街の衰退」を挙げた割合は、中・小都市よりも大都市の方が高かった。

図2 対策を必要としている市町村の割合(都市規模別)

図3 対策を必要とする背景として挙げられた割合

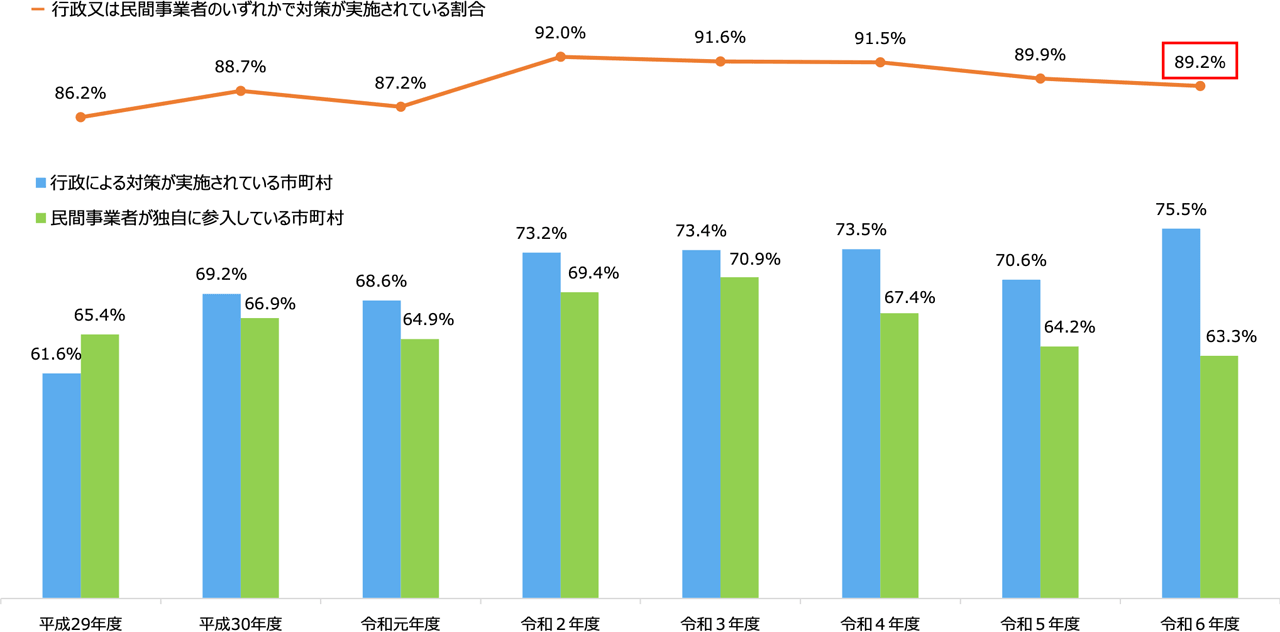

対策を必要としている市町村における行政または民間事業者による対策の実施状況

- 対策を必要としている市町村において、行政または民間事業者のいずれかで対策が実施されている割合は89.2%(図4上)。

- 平成30年度以降、民間事業者が独自に参入している市町村に比べ、行政による対策が実施されている市町村の割合が高い(図4下)。

図4 対策を必要としている市町村における行政または民間事業者による対策の実施状況

行政による対策の実施状況

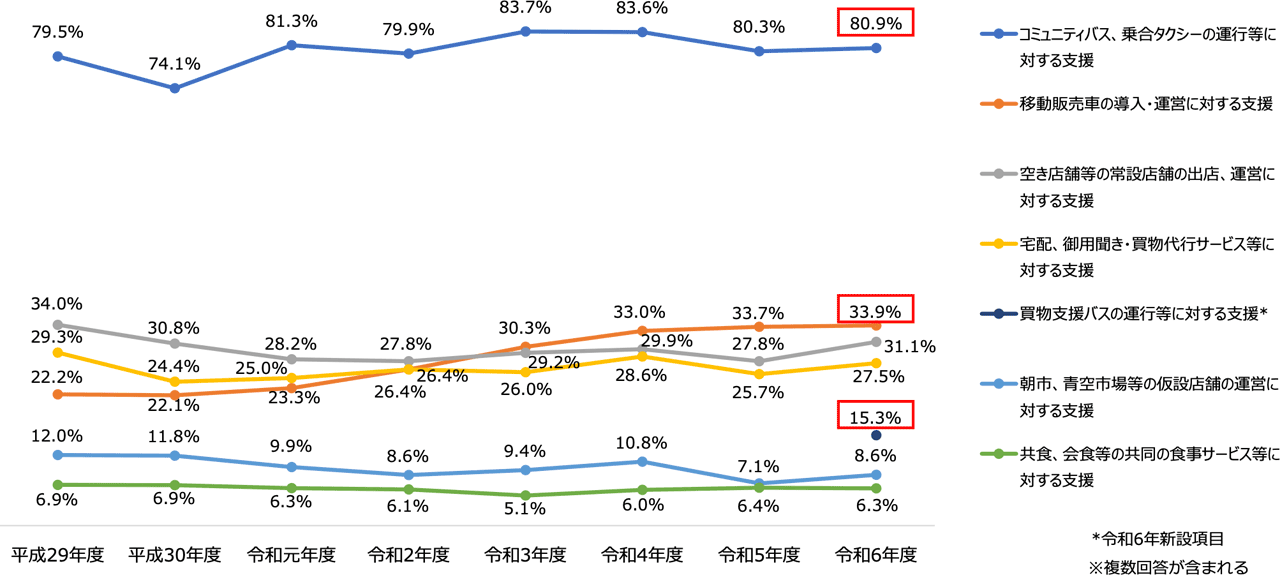

対策の内容(図5)

- 行政が実施している対策内容としては、「コミュニティバス、乗合タクシーの運行等に対する支援」が最も多く、80.9%となったほか、「移動販売車の導入・運営に対する支援」が一貫して増加傾向にあり、33.9%となった。

- 本年度調査から選択肢として新設した「買物支援バスの運行等に対する支援」を行っている市町村の割合は15.3%であった。

図5 市町村が実施している対策の内容の推移

都市規模ごとの対策の実施状況

- 行政が実施する対策のうち、「コミュニティバス、乗合タクシーの運行等に対する支援」は小都市ほど実施率が高く、「宅配、御用聞き・買物代行サービス等に対する支援」は大都市ほど実施率が高い。

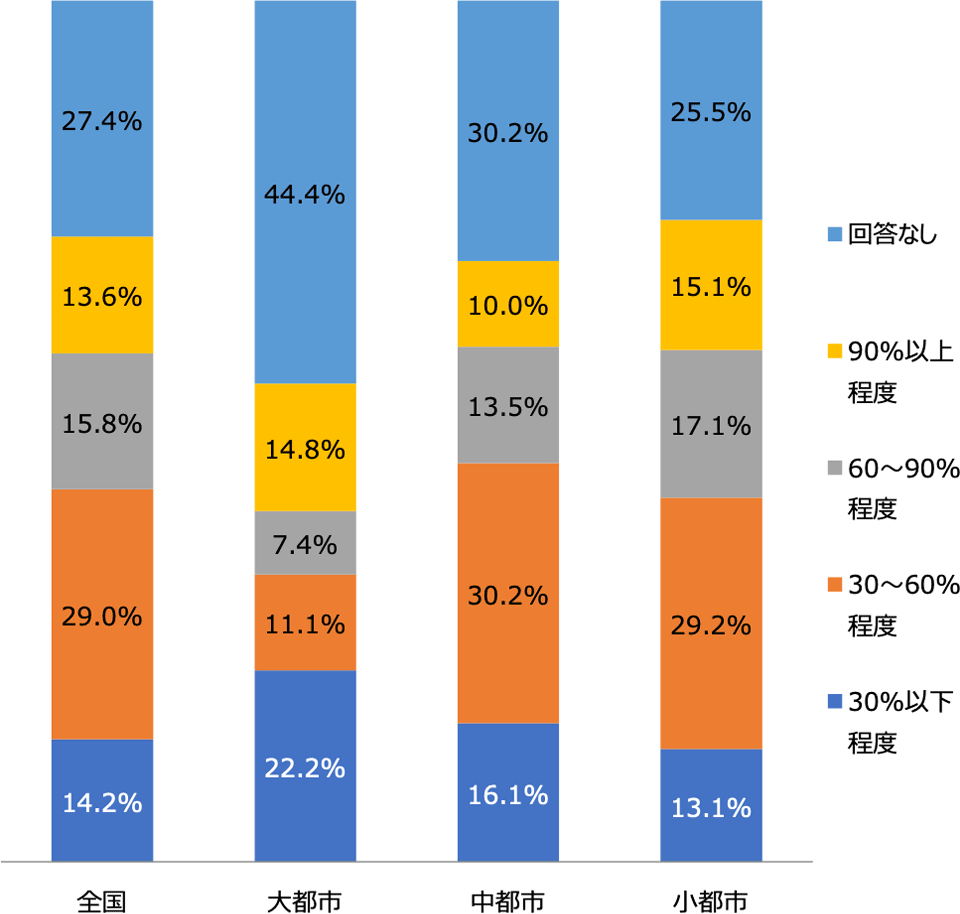

- 対策によってカバーできている割合については、「30~60%程度」と回答した市町村が最も多い(図6)。

図6 対策によってカバーできている割合

関連情報

食品アクセス問題に関する全国市町村アンケート調査 令和6年度調査結果

令和6年度「食品アクセス問題(買物困難者)」に関する全国市町村アンケート調査結果の公表について

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!