東京23区の駅周辺で食の格差が拡大中? 約900万人が栄養・環境・価格で不均衡な外食環境に直面 東京大学の調査

東京都23区内の鉄道駅周辺において、外食の環境負荷、栄養価、価格競争力、混雑度、業態の多様性という五つの観点から総合的な評価を行った結果、約900万人の通勤・通学者が相対的に持続可能性の低い外食環境に構造的にさらされている実態が明らかにされた。東京大学の研究グループの研究によるもので、「Nature Cities」に論文が掲載されるとともに、大学のサイトにプレスリリースが掲載された。

この研究のポイント

- 約11万件の飲食店POIデータと3,649種類の外食レシピ情報を用いて、東京都を対象とした持続可能な外食環境アクセス指数(SDOI)を初めて構築した。

- 東京都23区の鉄道駅周辺において、外食の環境負荷、栄養価、価格競争力、混雑度、業態の多様性という五つの観点から総合的に評価を行い、約900万人の通勤・通学者が相対的に持続可能性の低い外食環境に構造的にさらされている実態が明らかになった。

- 外食選択の最適化モデルに基づき、持続可能性の低い外食環境が顕著な駅を対象に、価格帯や業態の多様性の調整によって、低コストかつ実現可能な改善方策を提示した。

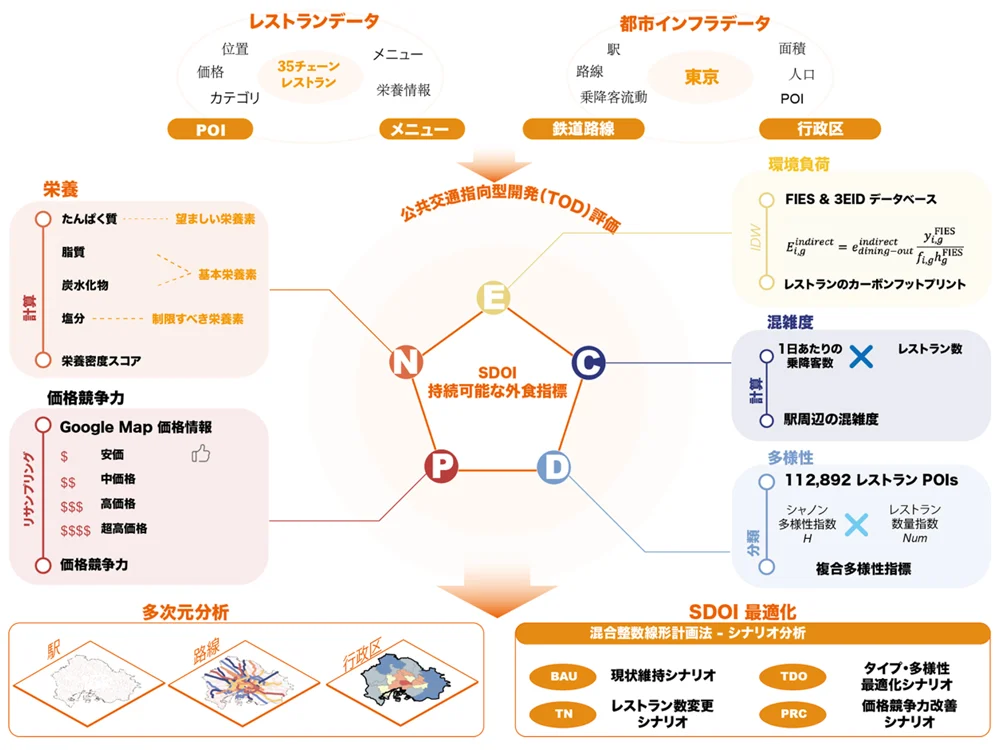

図1 本研究のフレームワーク

現代人の食生活の多くを左右する外食の環境は、地域によってどの程度異なるのか

東京大学大学院工学系研究科の研究グループは、都市住民の健康・環境・経済の観点から外食の持続可能性を多面的に評価するための新たな分析フレームワークを構築し、「持続可能な外食環境指数(Sustainable Dining-Out Index;SDOI)」を開発した。

本研究では、東京都23区における11万2,892件の飲食店POIデータ※1、および3,649品目の料理データを収集し、鉄道駅を起点とした半径500m圏内の外食環境に対して、料理の栄養価、供給過程を含む環境負荷、価格競争力、店舗の混雑度、業態の多様性という五つの指標に基づく評価を実施した。さらに、産業連関分析※2を用いて、飲食店のサプライチェーン全体を考慮したCO₂排出量の推計を行い、ライフサイクルベースでの環境影響を定量化した。

※1 POIデータ:ポイント・オブ・インタレスト、すなわち地図上の「注目すべき地点」(飲食店や商業施設など)の位置情報と業種・名称といった属性情報をまとめたデータ。本研究ではその中から飲食店カテゴリを抽出し、立地分布や業態別CO₂排出量の分析に用いた。

※2 産業連関分析:国や地域の産業間取引を行列で表し、経済活動の波及効果を定量化する手法。本研究では飲食店に関わる食材の生産・流通・調理過程を通じたCO₂排出量推計に適用した。

この指標をもとに、東京都23区における駅単位・路線単位・行政区単位での外食環境の空間的不均衡を可視化した結果、交通利便性の高い地域においても、栄養・環境・価格の観点からみた「持続可能な食環境」へのアクセスには、大きな不均衡が存在することが明らかとなった。

区、鉄道路線・駅によって外食の栄養価・価格・選択性は大きく異なる

現代の都市生活において、外食は日常的な食事手段として定着しつつあるが、その栄養価、環境負荷、価格面での「持続可能性」には地域差があり、誰もが平等にアクセスできるわけではない。とくに都市内では、交通や商業の集積により、外食環境が駅周辺に集中・偏在する傾向がある。本研究では、こうした空間的不均衡に着目し、東京都内の外食環境を総合的に評価・可視化する枠組みを構築した。

本研究では、Google Mapsの位置情報と大手飲食チェーン店のメニュー情報を活用し、東京都23区内の11万2,892件の飲食店、および3,649種類の料理データを収集した。さらに、産業連関分析を用いて、飲食業態ごとにライフサイクル全体に起因するCO₂排出量を定量化することで、店舗単位にとどまらない、食材の調達・流通・生産過程を含む包括的な環境負荷評価を行った。

これらのデータを基に、鉄道駅周辺500m圏内の外食環境について、(1)栄養価、(2)環境負荷、(3)価格競争力、(4)混雑度、(5)多様性の五つの側面から総合的に評価し、それらを統合した「持続可能な外食環境指数(Sustainable Dining-Out Index;SDOI)」を構築した(図2)。SDOIにより、東京全域の外食環境の空間的不均衡を駅単位・路線単位・行政区単位で可視化することが可能となった。

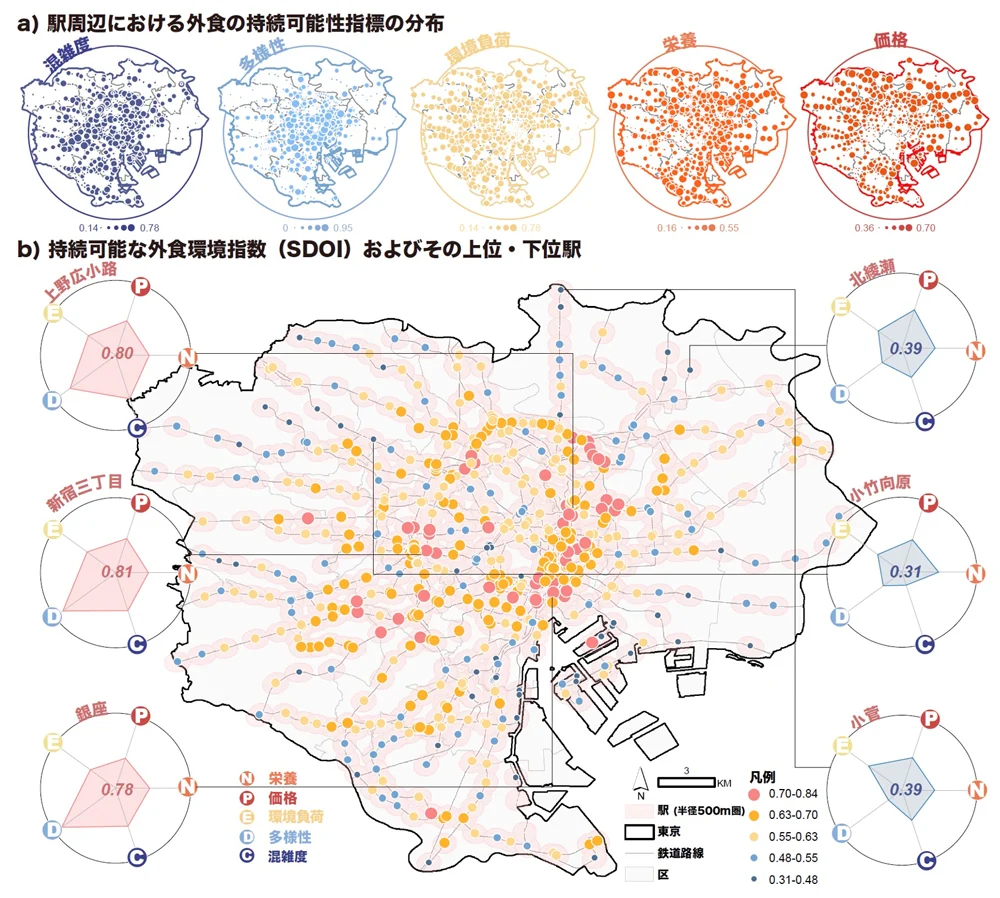

図2 東京23区における鉄道駅周辺の持続可能な外食環境指数(SDOI)

分析の結果、中央区・港区・新宿区などの中心業務地区では、飲食店の密度と多様性が高く、総合的にSDOIも高い傾向が確認された。一方、価格競争力は相対的に低く、一般消費者や低所得層にとってアクセスが限定的であるという課題も明らかになった。

対照的に、北綾瀬駅、小竹向原駅、北千住駅といった周縁部の駅では、飲食店の価格帯は比較的低いものの、店舗の業態が限られ、提供される料理の栄養・環境指標も低く、SDOIは0.31〜0.39と低水準にとどまった。

また、都内55路線の分析では、銀座線など都心部を走る路線では高SDOIの駅が集中し、路線単位での違いが顕在化した。行政区単位では、千代田区が全指標で高評価を得た一方、世田谷区では鉄道網や店舗立地の偏在が影響し、SDOIが低いエリアが散見された。

こうした外食環境の不均衡は偶発的ではなく、東京の鉄道中心型都市開発(Transit-Oriented Development;TOD)の構造と深く関連している。駅は単なる移動の中継点にとどまらず、その周辺の商業構造や飲食店の分布を規定する空間装置でもある。

例えば、六本木や表参道駅では飲食の選択肢が豊富であるのに対し、同じ港区内の広尾駅や世田谷区の上町駅では、同等の人流を抱えながらもチェーン系の弁当店やファストフードが多くを占めており、健康や環境の観点からの選択肢が限られていることがわかった。

都内でも、どこで時間を過ごすかによって、食事の質などが規定されてしまう可能性

本研究グループの推計によれば、こうした駅を日常的に利用する約900万人の通勤者が、実質的に「栄養不均衡・高価格・高環境負荷」の外食環境に構造的にさらされている。つまり、日々の食の選択は個人の自由意志によるものというより、どの駅で降りるか、周辺にどのような店があるかといった、都市構造に内在する空間的制約によって規定されていると言える。駅は単なる交通拠点ではなく、「日常的な栄養アクセスの起点」として機能しており、都市設計が人々の健康と環境に及ぼす影響の大きさを改めて示している。

SDOIに基づき、都市の食環境改善も提案可能

本研究ではさらに、数理最適化モデルを用いたシナリオ分析により、外食環境の改善可能性を定量的に示した。

例えば、品川駅では飲食店の多様化と価格帯調整を組み合わせることで、SDOIを最大34%向上させることが可能であることが示された。また、北千住駅や北綾瀬駅では、価格調整を行わずとも、店舗数と業態構成を最適化することで、現実的かつコスト効率の高い改善が期待されることが示唆された。

これらの知見は、都市における食環境の空間的不均衡を是正し、健康と環境の両立を目指す食政策の設計に資するものと言える。提案されたSDOIフレームワークと最適化手法は、国内外のさまざまな都市への適用が可能であり、持続可能な都市づくりに貢献するグローバルな実証的ツールとしての活用が期待される。

プレスリリース

都市駅周辺における外食の不均衡と持続可能な都市型食環境の構築 ―東京都23区での外食における栄養・環境・価格のネクサス分析―(東京大学)

文献情報

原題のタイトルは、「Disparities in access to sustainable dining options across the Tokyo Metropolis」。〔Nat Cities. 2025 May 02〕

原文はこちら(Springer Nature)

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!