食事にかかる時間と食事の形態の関連を検証 肥満予防や栄養改善に応用できる可能性 藤田医科大学

食べ物の形態が、食事にかける時間、咀嚼回数、咀嚼テンポに影響することが明らかになった。藤田医科大学の研究グループの研究によるもので、「Nutrients」に論文が掲載されるとともに、大学のサイトにプレスリリースが掲載された。

研究の概要:食事にかける時間を意図的に変えるには?

肥満者に対する栄養指導として、ゆっくり食べるように勧めることが少なくない。しかし、どのような方法でゆっくり食べるかは、実は難しい問題。

藤田医科大学の研究グループは、食べ物の形態の違い(ファストフード〈ピザ〉、弁当〈ハンバーグ弁当〉)や野菜を食べる順番が、食事にかける時間に与える影響について研究を行った。その結果、食べ物の形態が食事時間、咀嚼回数、咀嚼テンポ(噛むスピード)に影響することを明らかにした。

肥満者は国を問わず、ファストフードの利用頻度が高い傾向がある。一口回数(口に入れる回数)や咀嚼回数を増やすだけでなく、食事の形態にも注目し、食事時間を延ばす工夫が必要。同じエネルギー量であれば、片手で食べられるような食事よりも、箸を使って食べる形式の食事(お弁当)を選ぶことで食事時間を長くすることができることもわかった。

研究成果のポイント

- 著者らは先行研究で、ゆっくりとしたテンポを聴くと食事時間を延ばすことができること、食事時間は一口回数や咀嚼回数に関連することを報告している(Nutrients, 2025, 17, 962)。

- 今回は、食事の形態や野菜を食べる順番が食事時間に影響を与えるかを検討した。

- 同じカロリーの場合、ピザに比べハンバーグ弁当のほうが、食事時間、咀嚼回数が増加した。

- ハンバーグ弁当で野菜から食べた場合、野菜を最後に食べた場合では食事時間、咀嚼回数、咀嚼テンポは変わらなかった。

- 年齢、性別、食事の形態に関係なく、食事時間は、咀嚼回数、咀嚼テンポと関連したが、BMIとは無関係であった。

- 肥満や栄養不良患者に対する個別化栄養指導への応用が期待される。

研究の背景:肥満者の食事時間の短さや栄養の偏りという問題

肥満者への栄養指導では、摂取エネルギーの制限が重要。しかし、肥満者は超加工食品といわれるファストフードを食べる機会が多い傾向にあることも知られている。ファストフードは高脂質・高炭水化物食であり、満腹感を得られにくい食事とされている。さらに片手で手軽に食べられるため、弁当のように箸を使って食べる食事に比べて、食事時間が短くなる傾向がある。

肥満者は食事時間を長く取るように指導されるが、栄養価の面からも、食事時間の面からも、ファストフードの摂取はより肥満になりやすいのではという仮説が立てられた。

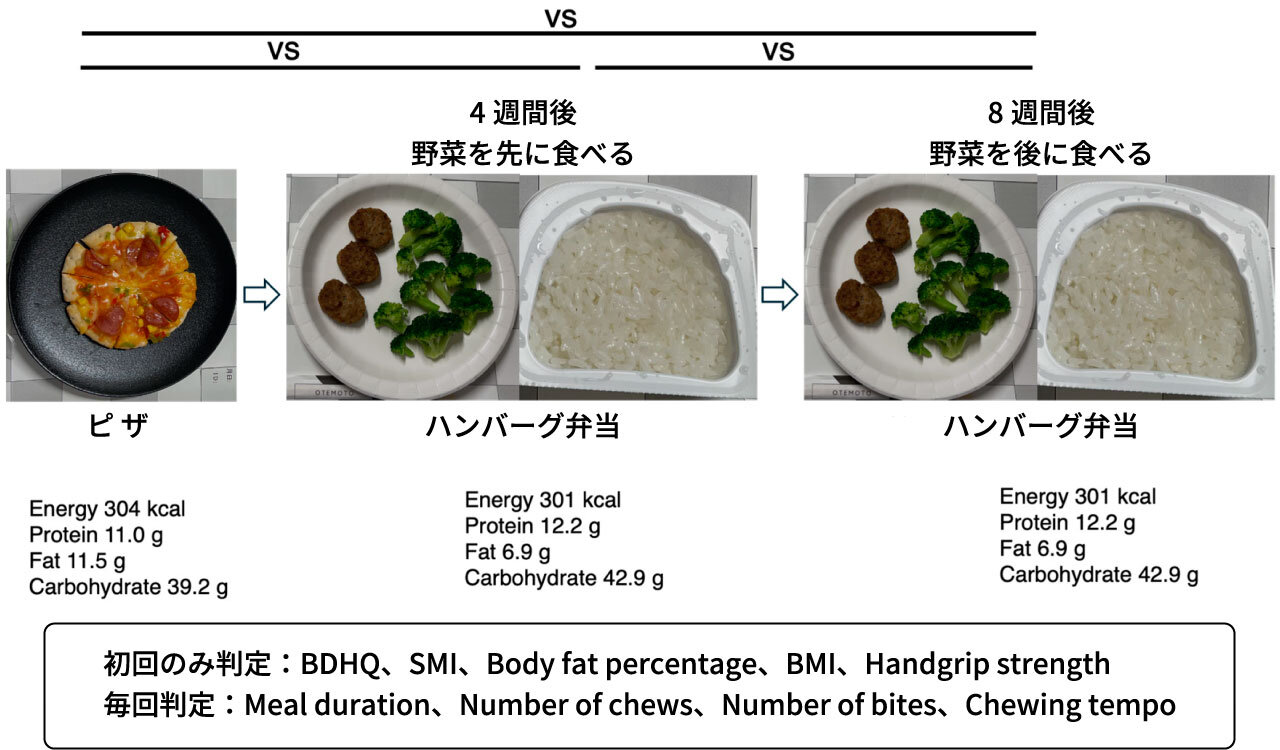

研究手法:ピザとハンバーグ弁当の比較、野菜の摂取順序を変えた比較

食後の血糖値上昇を抑える目的で、「野菜を先に食べる」食事法が推奨されている。そこで、野菜を先に食べた場合と、野菜を後に食べた場合で食事時間にどのような影響があるのかについて調べた。

本研究では、参加者41名(男性18名、女性23名)に、ピザおよびハンバーグ弁当(ハンバーグ、ご飯、ブロッコリー)を4週間ごとに食べてもらい、食事時間、咀嚼回数、一口回数、咀嚼テンポを測定した。野菜を食べる順番による食事時間への影響を検討するため、(1)ブロッコリーを最初に食べた後に他の食品を摂取する場合、(2)他の食品を食べ終えた後にブロッコリーを摂取する場合――の2通りの条件で実施した。

普段の食習慣について、食品摂取頻度質問票(BDHQ)で評価した。食事時間は性別による差が明らかなため、男女別に解析した。

図1 実験の流れ

研究成果:ピザとハンバーグ弁当は食事時間に有意差、野菜の摂取順序は影響なし

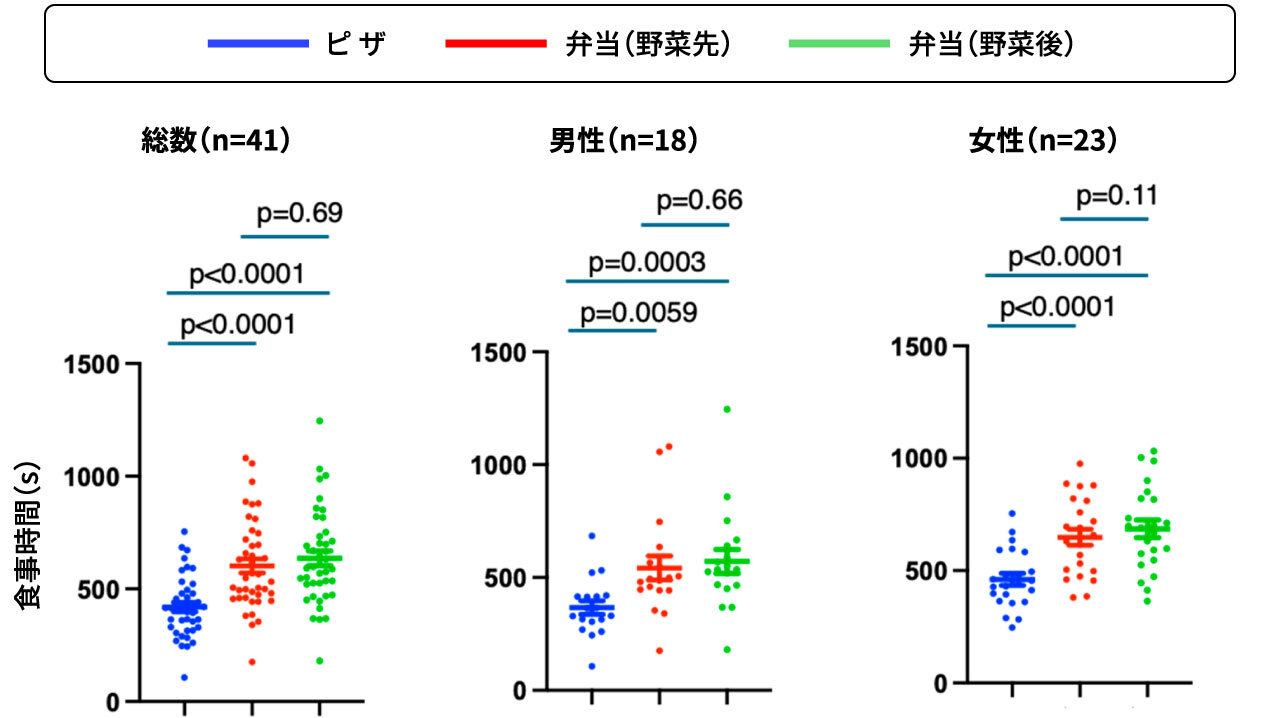

ピザと比較すると、弁当(野菜を最初または最後に食べた場合)のほうが、食事時間(秒)が長くなった。ピザと弁当(野菜を最初に食べた場合)の平均差は-182秒、ピザと弁当(野菜を最後に食べた場合)の平均差は-216.0秒。詳しくは、ピザ-弁当(野菜を最初に食べた場合)は-182秒(-245.6~-118.9)、ピザ-弁当(野菜を最後に食べた場合)は-216.0秒(-273.3~-158.7)でいずれも有意(ともにp<0.0001)。

一方、野菜の摂取順序に関しては、食事時間(秒)の差がみられなかった(p=0.14)。これらの結果は、咀嚼回数および咀嚼テンポについても、性別にかかわらず、ピザと弁当、食べる順番について同様の傾向がみられた。

図2 食事の形態が食事時間に与える影響

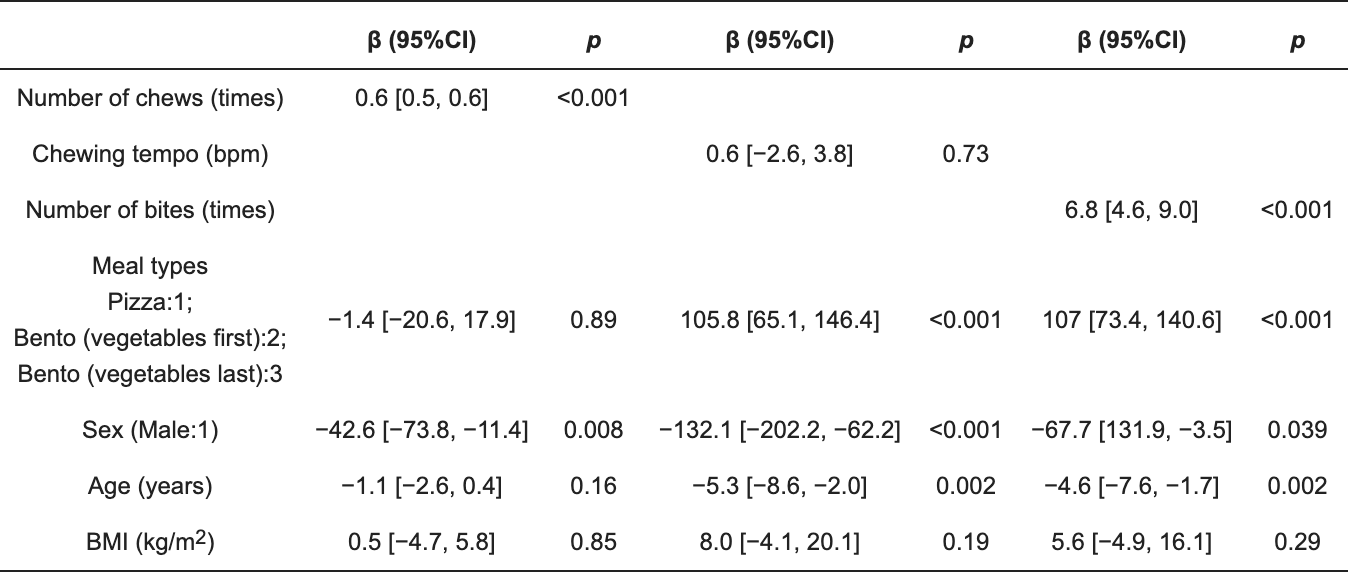

多変量解析の結果、食事時間は、咀嚼回数、咀嚼回数、食事の種類と正の相関があり、年齢、性別とは負の相関があった。BMIは食事時間と関連しなかった。

表1 食事時間に影響を与える要因の多変量解析

まとめ:食事にかける時間を延ばすための具体的な指導法

肥満患者に対する栄養指導では、ゆっくり食べることを重視し指導するが、どのようにゆっくり食べるかは科学的に確立されていない。研究グループでは、食事の種類(個食、箸の使用)が食事時間に影響するという仮説を立てた研究を行ってきている。本研究では、食事の種類(ピザ対ハンバーグ弁当)が食事時間、咀嚼回数、咀嚼テンポ数、一口回数に影響するかどうかを検討した。

性別や食事の順番とは無関係に、ピザを食べることはハンバーグ弁当よりも食事時間および咀嚼回数が少なく、咀嚼テンポが低いことと関連していた。食事時間は、咀嚼回数、一口回数、年齢、性別、食事の種類と関連していたが、咀嚼テンポとは関連していなかった。

これらの結果は、食事の順序に関係なく、弁当のように一つ一つのおかずが個別に盛り付けられた食品を食べることは、食事時間と咀嚼回数の増加につながることを示している。咀嚼回数の増加に加え、食事の種類(ファストフードではなく弁当)を適切に選択することで、食事時間を延長することができる。

今後の展開:個別化された栄養指導への応用に期待

今回の研究では、ピザの場合と比較して、ハンバーグ弁当を食べた場合のほうが、食事時間と咀嚼回数が多くなることが示された。しかし、野菜を最初に食べるか最後に食べるかによる食事時間の違いは認められなかった。個食や箸食は食事時間や咀嚼回数を増加させるため、肥満者への栄養指導の一つとして有効である可能性が示唆された。ファストフードよりも弁当を選択するよう指導することは、栄養価、食事時間、咀嚼回数の増加の点で優れていることが重要。BMIと食事時間に関連がないことは、肥満の人が選ぶ食事自体が早食いにつながっている可能性を示唆している。

今後の研究では、肥満者の日常生活における食事時間や内容についても検証する必要がある。肥満予防のために「ゆっくり食べる」には、一口を小さくしてよく噛んで食べるだけでなく、選ぶ食品にも気を配る必要がある。また、本研究では検討しなかった心理的側面や環境の改善も考慮すべき。例えば、職員食堂でリラックスできる音楽を流すことで、咀嚼テンポや咀嚼回数の増加、心のリラックスによる食事時間の延長が期待できるかもしれない。

最後に、食事時間に影響を与える要因を明らかにすることは、肥満指導だけでなく栄養不良への指導にも応用できる。食欲不振者にとっては、栄養価の多様なファストフードは、満腹感を感じる前に栄養素を摂取することに役立つかもしれない。実際、ビタミンやその他の栄養素を補充した高エネルギー半消化性製剤は、医療現場で低栄養者に対してすでに使用されている。食事時間に影響を与える要因がより多く発見されれば、肥満や栄養失調の人に対して、より個別化された栄養指導を行うことが可能になると考えられる。

得られた研究成果の社会への還元:よく噛んで食べる生活習慣予防

かつて、給食は先割れスプーンとコッペパンが主流だったが、今の小学校では箸を使うようになっている。今回の研究成果はそういった給食での取り組みが生活習慣病の予防につながることを示唆する結果。給食の時間にゆったりした音楽を流して、一口を小さくしてよく噛んで食べることを併用すれば、さらに健康に良い可能性がある。著者らは、「ゆっくり食べる子どもを先生も温かい目で見守ってほしいと思う」とコメントしている。

プレスリリース

文献情報

原題のタイトルは、「The Meal Type Rather than the Meal Sequence Affects the Meal Duration, Number of Chews, and Chewing Tempo」。〔Nutrients. 2025 May 3;17(9):1576〕

原文はこちら(MDPI)

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!