運動をやり過ぎて体重増加? 激しい運動が身体活動量と体温を下げて体重を増やす 東京都立大学

運動は有力な減量法の一つだが、高強度運動はその後の身体活動と体温の低下を招き、体重増加につながることが動物実験で明らかになった。その要因は、激しい運動によるストレスホルモン「コルチコステロン」の概日リズムや身体活動と体温の同調性の乱れである可能性があるという。東京都立大学の研究グループの研究によるもので、米国スポーツ医学会のジャーナル「Medicine & Science in Sports & Exercise」に論文が掲載されるとともに、同大学のサイトに情報が掲載された

研究の概要:運動では思ったほどやせない!?

運動は心身に多くの有益な効果をもたらすが、減量効果は期待よりも低いことがある。これは、運動後の身体活動の低下によるものと考えられるが、その仕組みはわかっていない。

ストレスホルモンとも呼ばれるコルチコステロンは、就寝時に低く、起床時に高まる分泌の概日リズムにより、心身の活動性を制御する。また、激しい運動を支援する一方で、うつなど心身の活動性が低下すると、この概日リズムが乱れる。そこで研究グループでは、一度の高強度運動でさえ、コルチコステロン※1の概日リズムを乱し、その後の身体活動や熱産生が低下して、減量効果を減らしてしまうという仮説を立てた。

※1 コルチコステロン:ストレス負荷に応じてげっ歯類の副腎皮質から分泌される糖質コルチコイド(ステロイドホルモン)の一つで、糖新生を促進する。

この仮説を検証するために、マウスにおいて、高強度運動、中強度運動、安静の3群を設定し、運動前後の身体活動量と熱産生の指標となる深部体温を観察した。その結果、高強度運動群で運動後の身体活動量と深部体温が低下し、食餌摂取量には変化がなかったにもかかわらず、体重の増加がみられた。また、身体活動量と体温の同調性が乱れており、起床時の血中コルチコステロン濃度が低いほど身体活動量が低いという正の相関も確認された。

以上より、仮説の通り、一度の激しい運動がコルチコステロンの概日リズムを乱し、身体活動と体温の低下を招いて、体重を増加させることが明らかになった。本研究は、運動自体のエネルギー消費量だけでなく、その後の活動性や概日リズムも考慮した運動強度の設定が、減量効果を引き出す上で重要であることを示す初めての成果。

研究の背景:高強度運動の過剰なストレスが体重増加を招く?

運動によりエネルギー消費量を増加させることは、体重管理や肥満予防のために重要。一方で、運動後に身体活動※2や代謝活動が低下することで、結果的に総エネルギー消費量は増加せず、運動の減量効果が期待値よりも低くなるケースも多くある。しかし、どのような運動が、その後の身体活動や熱産生を低下させるかはよくわかっておらず、その生体内メカニズムも不明。

※2 身体活動:安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費する骨格筋の収縮を伴う全ての活動を指す。

身体的負荷が大きい高強度運動は、過剰なストレス応答を伴い、運動後の身体活動やその他の生理的活動の低下を招くと推察される。さらに、高強度運動はマウスやラットにおいて、ストレスホルモンとも呼ばれるコルチコステロン※1分泌を促進することが知られているが、コルチコステロンは身体活動と同様に概日リズム※3を有し、身体活動量の調節にも関与している。従って、高強度運動は、コルチコステロンと関連して運動後の身体活動を低下させるとともに、熱産生の低下により体重増加を招く可能性がある。

※3 概日リズム:覚醒度や体温、ホルモン濃度などのさまざまな生理的機能が、およそ1日周期で上昇・下降すること。

これまで、運動がその後の身体活動へ及ぼす影響に関する研究は、主にヒトを対象として実施されてきた。しかし、ヒト実験では、身体活動に影響を及ぼしうる社会的・環境的・遺伝的要因を完全に統制することが困難であり、運動とその後の身体活動との関係について一致した見解が得られにくいという課題がある。そこで本研究は、実験環境を統制できるマウスモデルを活用し、運動後の身体活動や熱産生の低下が高強度運動でのみ生じるかどうかを、コルチコステロンの関与とともに検証した。

研究内容と成果:高強度運動でのみ、運動後の身体活動と深部体温の低下を認める!

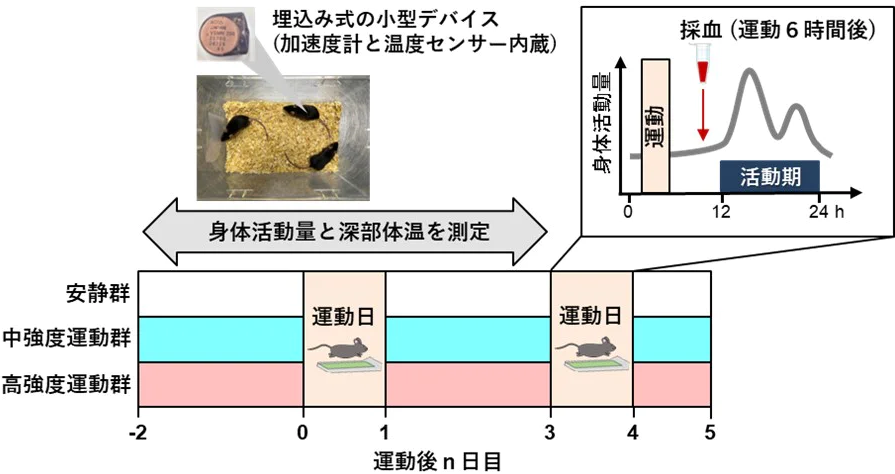

本研究では、運動後の身体活動や熱産生の低下が高強度運動特異的に生じ、その背景にはコルチコステロンが関与するという仮説を設定した。そこで、マウスの乳酸性作業閾値※4(lactate threshold;LT)を検証した先行研究を踏まえて、トレッドミル走による運動において、LTレベルに相当する分速15mを中強度運動、LTを超えレベルの分速25mを高強度運動と設定した。また、マウスの身体活動量(トレッドミル走以外の飼育ケージ内活動量)と深部体温を評価するために、加速度計と体温センサーを内蔵した小型デバイスを活用し、運動の2日前から運動後3日目まで経時的に測定した(図1)。さらに、マウスの起床前にあたる運動後6時間における血漿コルチコステロン値を評価し、運動による身体活動の変化との関係を検討した。

※4 乳酸性作業閾値:運動強度の上昇に伴って血中乳酸値が急上昇を始めるポイントのこと。最大酸素摂取量の50~60%に相当する。

図1 本研究の実験プロトコル

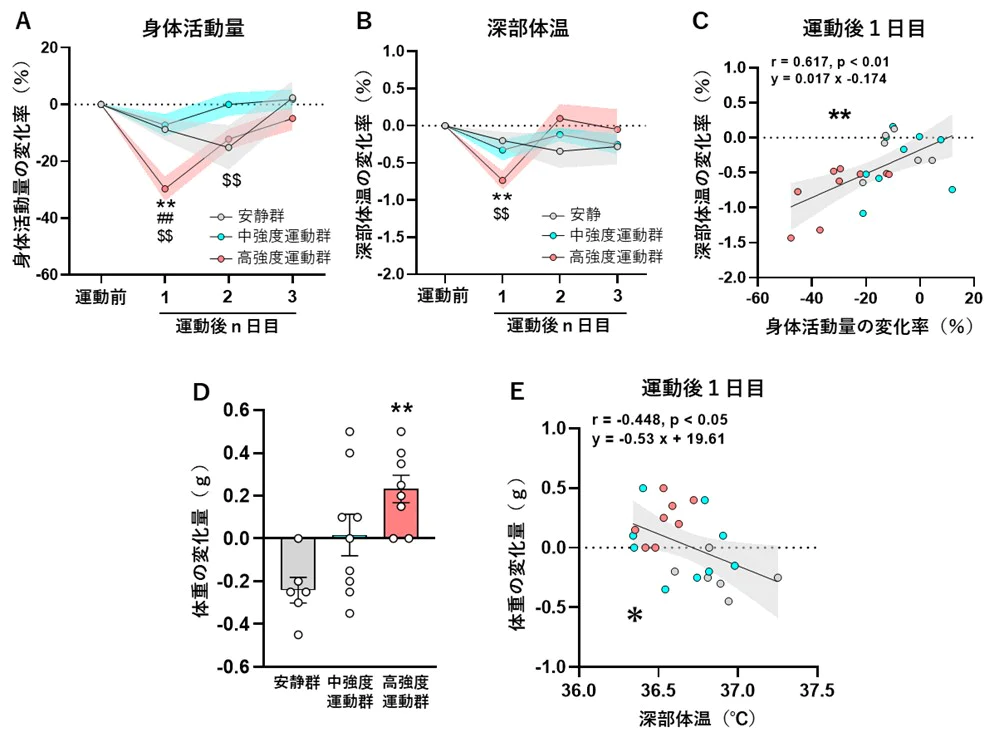

その結果、高強度運動でのみ、運動後の身体活動と深部体温の低下が観察された(図2A、B)。運動により身体活動が低下するほど深部体温も低下しており(図2C)、運動後の体温低下は、身体活動に起因する熱産生の低下を反映する可能性が示された。また、運動後24時間における体重の変化量は、安静群と比較して高強度運動群で有意に大きい値を示した(図2D)。深部体温と体重の変化量に正の相関関係が認められたことから(図2E)、高強度運動後の熱産生の低下は、その後の体重増加を促す可能性が示唆された。

図2 高強度運動がその後の身体活動量と深部体温を下げ、体重を増やす

B:深部体温の低下も、高強度運動群でのみ運動後1日目に確認された(**:p<0.01 vs. 運動前、$$:p<0.01 vs. 中強度運動)。

C:運動後1日目に身体活動量を保っている個体ほど深部体温が変化していないことから、運動後の体温変化は身体活動に起因する熱産生の変化を反映している可能性が示唆された。

D:高強度運動は、運動後24時間の体重増加を促進した(**:p=0.01 vs. 安静)。

E:運動後1日目の活動期における平均深部体温が体重の変化量と負の相関関係を示したことから、運動後の熱産生の低下は体重増加を導く可能性が示唆された。

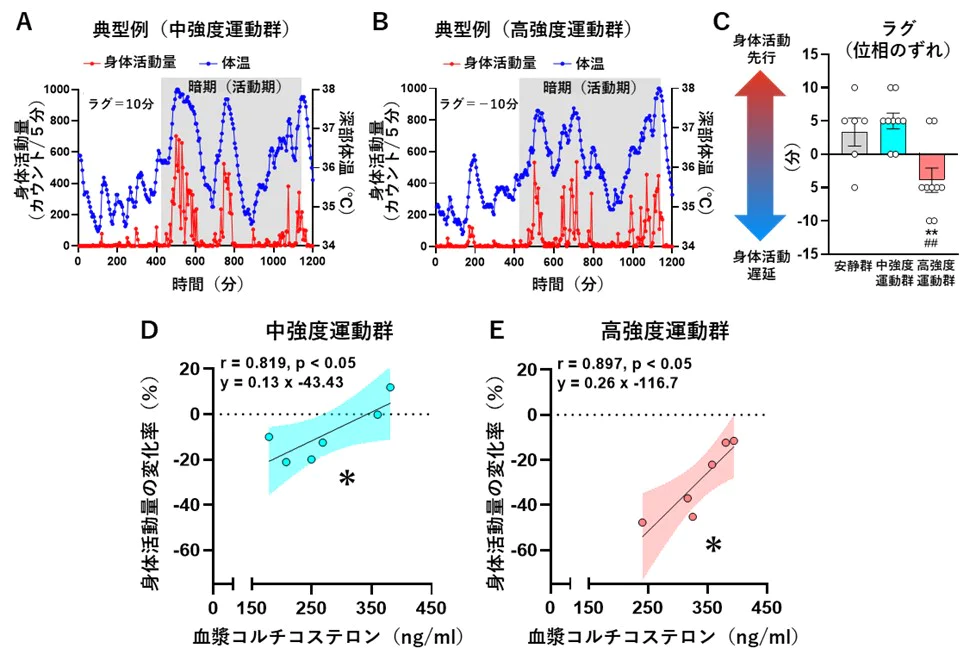

さらに、身体活動と深部体温が類似した概日リズムを示すことに着目し(図3A、B)、運動後の両指標の位相のずれ(ラグ)の解析から、その同調性が運動により変化するかどうか検討したところ、高強度運動によりラグが負の方向に大きくなることが確認された(図3C)。これは、本来であれば身体活動の位相が体温に先行するのに対して、高強度運動の場合はその関係が逆転し、体温の位相が身体活動に先行することを意味する。さらに、運動後6時間における血漿コルチコステロン値が高いほど、運動後に身体活動が低下しにくい結果が示された(図3D、E)。これらの結果は、身体活動と体温の同調性やコルチコステロンの概日リズムの乱れに起因して、高強度運動後に身体活動が低下した可能性を示唆する。

図3 高強度運動がその後の身体活動と体温の同調性やコルチコステロンの概日リズムを乱す

C:身体活動量と深部体温の位相のずれ(ラグ)を解析すると、高強度運動後にはラグが負の方向に大きくなり(**p<0.01 vs. 安静群、##p<0.01 vs. 中強度運動群)、身体活動の位相が体温に対して遅延するように変化したと考えられた。

D、E:運動後6時間における血漿コルチコステロン値が高いほど、運動後に身体活動量が減少しない結果が示された。

今後の展開:概日リズムを考慮した時間運動学の発展に期待

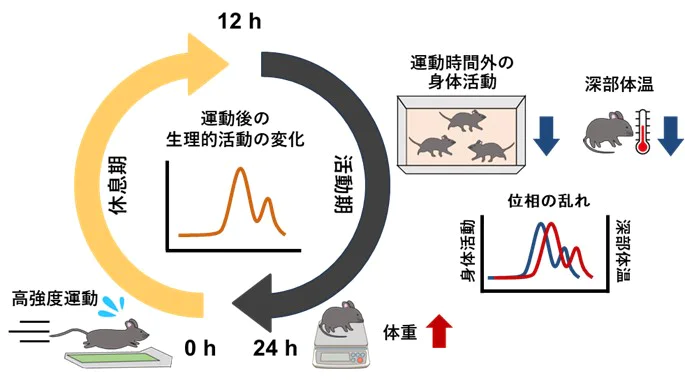

本研究により、高強度運動は身体活動の低下とそれに起因した熱産生の低下を生み、体重増加につながることが明らかになった(図4)。身体活動と体温の同調性やコルチコステロンの概日リズムに着目することで、今回確認された現象のメカニズム解明が進むことが期待される。

図4 本研究成果のまとめ

研究グループでは、今後、運動後の身体活動を低下させない運動条件に関して、強度だけでなく、様式、量、環境にも着目して検討を進める予定であり、また今回は健常の雄性マウスを対象としたが、肥満マウスや雌性マウスを用いることで、より広い対象に運動の有益性を適用できる運動条件の検証も必要としている。さらに、運動後の身体活動を低下させる神経生物学的要因の解明が進めば、運動後の身体活動低下を予測・予防するバイオマーカーの確立につながると考えられるという。

関連情報

【研究発表】一度の激しい運動がその後の身体活動量と体温を下げ体重を増やしてしまう(東京都立大学)

文献情報

原題のタイトルは、「Acute Vigorous Exercise Decreases Subsequent Non-Exercise Physical Activity and Body Temperature Linked to Weight Gain」。〔Med Sci Sports Exerc. 2024 Jun 6〕

原文はこちら(American College of Sports Medicine)

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!