日本スポーツ協会「サプリメント利用・活用コンセンサス」

2.サプリメントの定義とは? 約3千人のサプリ利用者アンケート結果とともに解説

公益財団法人日本スポーツ協会(Japan Sport Association;JSPO)はこのほど、サプリメントの定義の提案、およびサプリメントの利活用に関する情報発信を行った。これらは、同協会のスポーツ医・科学委員会が令和2~5年度の事業として進めていた、「サプリメント利用・活用コンセンサスの作成」研究に基づくもの。ここでは、その研究のために実施されたアンケート調査の結果を中心にまとめる。なお、研究結果を基に策定されたコンセンサスの詳細は、別の記事として紹介する。

- アスリート、指導者、一般それぞれに向けたサプリ活用リーフレット、解説書、報告書を公開

- サプリメントの定義とは? 約3千人のサプリ利用者アンケート結果とともに解説

「サプリメントって何?」の答を得るための研究

「サプリメント」はスポーツ界に限らず、一般的に利用されている。しかし、サプリメントとは何かという統一された定義はない。国際オリンピック委員会(International Olympic Committee;IOC)は2018年に、アスリート対象のコンセンサスステートメントとして、サプリメントとは「特定の健康状態やパフォーマンス発揮のために習慣的に摂取する食事に加え、意図的に摂取される食品、食品成分、栄養素、または非食品化合物」であると報告している。しかしサプリメントの利用者はアスリートだけではなく、一般社会でのサプリメントの捉え方は多彩であって、国内では「サプリメント」、「栄養補助食品」、「栄養強化食品」、「健康飲料」などの呼称はいずれも法令上・行政的の定義がない。そのため、何をサプリメントと呼ぶかは個人の認識により異なる。

スポーツの現場においては、アンチ・ドーピングの観点からサプリメントの利用について注意喚起が行われているものの、サプリメントの認識が異なったままでは、利用の判断を適切に行うことができない。このような現状を背景として、JSPOスポーツ医・科学委員会は、「スポーツ現場におけるサプリメントの利用状況と活用コンセンサス」プロジェクト研究班(班長:鈴木志保子〈神奈川県立保健福祉大学〉)を設置し、令和2~5年度にかけて研究を実施。研究班は、日本におけるサプリメントの認識や利用の現状を大規模調査から明確にしたうえで、その定義を提案し、かつサプリメント活用のコンセンサスの作成を進めていた。

本稿ではまず、研究を基にまとめられたサプリメントの定義の提案を紹介し、続いてその提案の根拠となった大規模調査の結果の概要を紹介する。

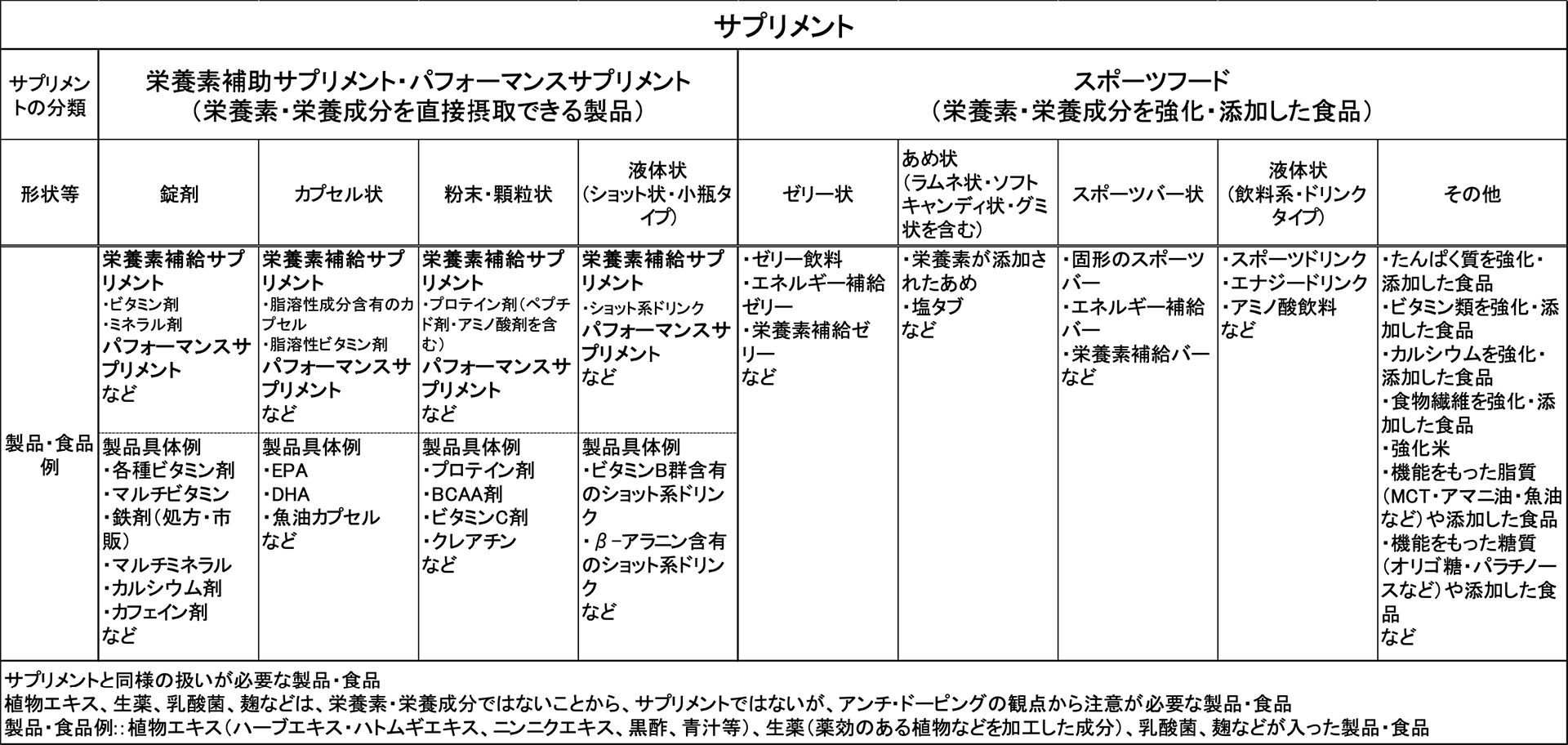

サプリメントの定義と分類

本コンセンサスではサプリメントの定義として、「サプリメントとは、栄養素・栄養成分を直接摂取できる製品(栄養素補助サプリメントとパフォーマンスサプリメント)と、栄養素・栄養成分を強化・添加した食品(スポーツフード)である」とするとしている。前者のうち、栄養素補助サプリメントは、食事から栄養素を必要量摂取できないときに栄養素を補うためのサプリメントであり、パフォーマンスサプリメントは、パフォーマンス向上のために特定の効果が期待されるサプリメントが該当する。

また、このサプリメントの定義には当てはまらないものの、アンチ・ドーピングの観点から解説書では、「サプリメントと同様の扱いが必要な製品・食品」として、植物エキス、生薬、乳酸菌、麹などを含む製品や食品も取り上げ、下表のように分類している。なお、これらの利用に伴うドーピングリスクについては、「日本で製造しているサプリメントは、栄養素や栄養成分であることから、本来、ドーピングとは無縁なはずであるが、医薬品と同じ製造ラインを使用して製造する際や原材料に、禁止物質がコンタミネーション(異物混入)する可能性があるため、注意が必要となる」と述べられている(表1)。

大規模調査の結果の概要

上記のコンセンサス策定のため、研究班では2022年11月9日~2023年3月15日にWebフォームを利用したアンケート調査を実施した。対象者は、アスリート、指導者、アスリート・指導者以外(以下「一般」)であり、質問項目は、サプリメントの認識・安全性・使用歴・教育歴など。

アスリート450人、指導者1,770人、一般664人から回答を得て、アスリートは中学生および70歳以上を除外した439人、指導者は10代および80歳以上を除外した1,641人、一般は664人全員を解析対象とした。集計結果の一部を紹介する。

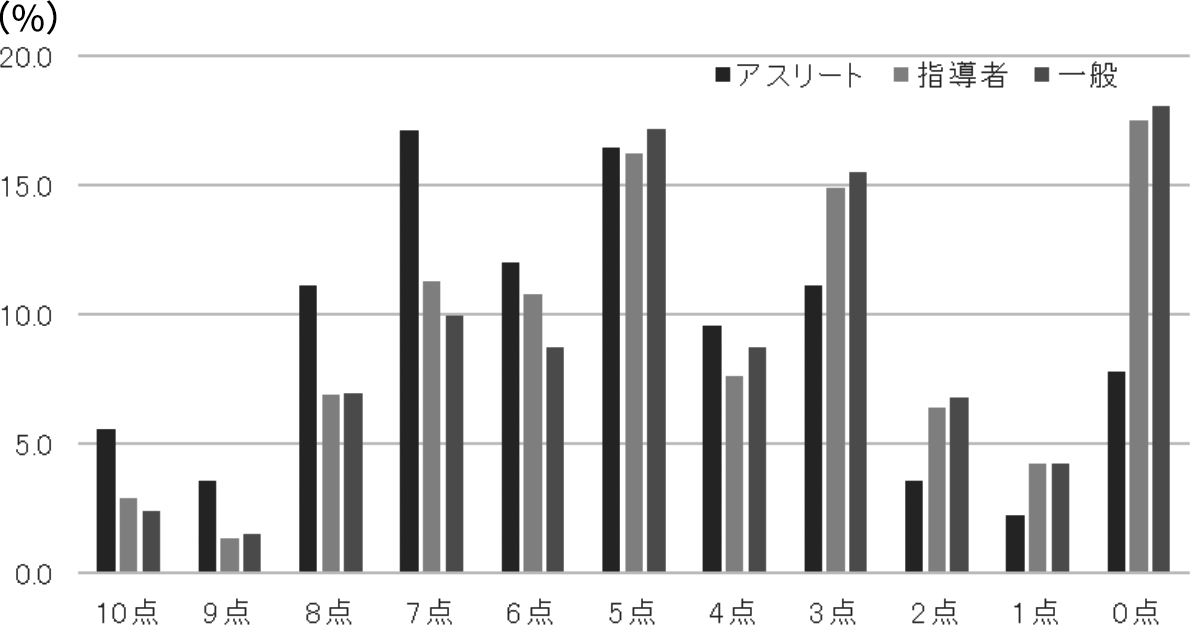

サプリメントは「薬」だとの誤解が多い

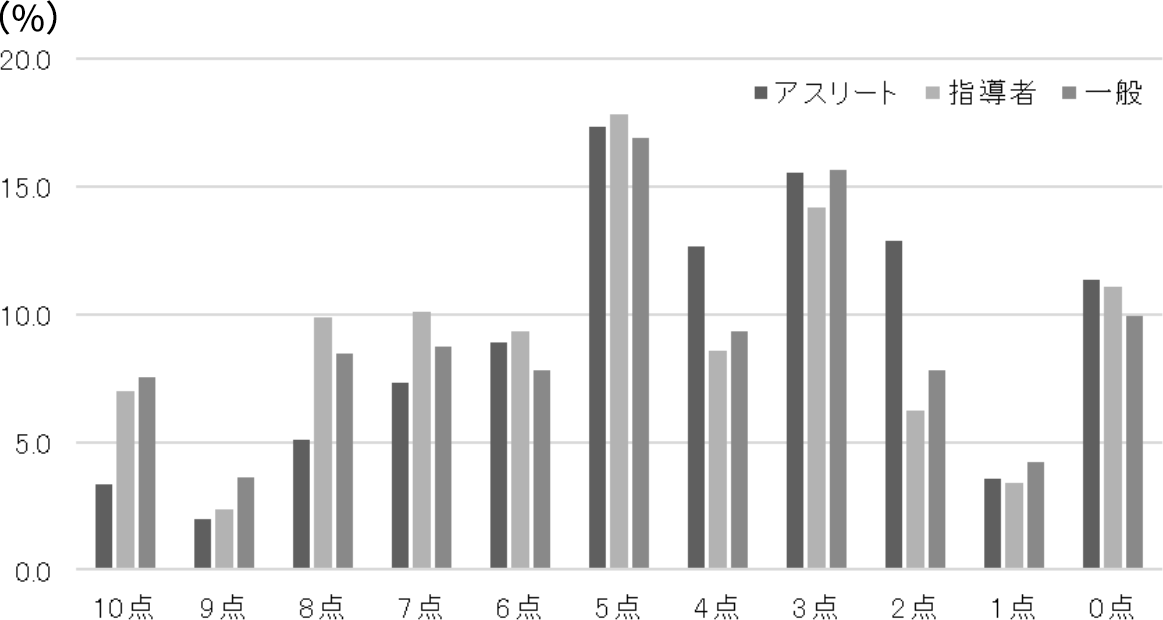

「サプリメントは『薬』だと思うか」(図1)、および「サプリメントは『食品』だと思うか」(図2)という問いに、「強く思う」(10点)~「全く思わない」(0点)で回答してもらった。正しくはサプリメントは「食品」に分類されるが、そのことを明確に理解している人は、アスリート、指導者、一般のいずれでも20%足らずであり、どちらともいえない回答が高い割合であった。この結果について解説書は、「教育の必要性が強く示唆される」と指摘している。

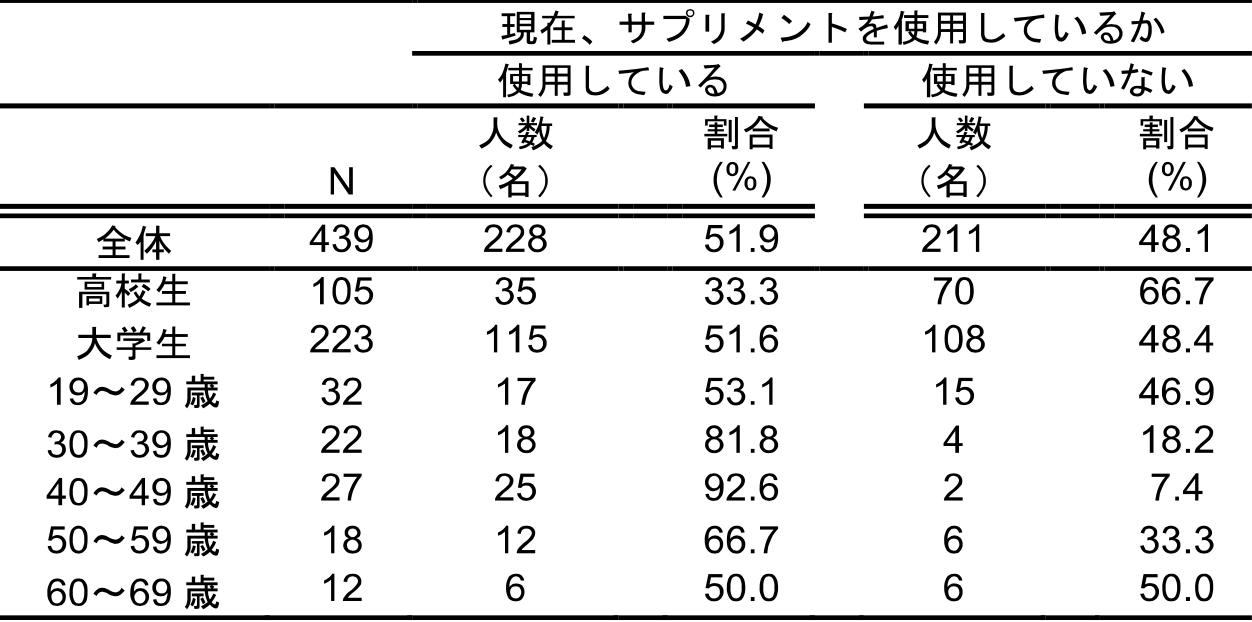

アスリートはサプリメントをお守りのように使用

アスリートのサプリメント利用率は全体で51.9%であり、年代別では高校生は3割程度、大学生と20代では半数以上、30代は8割以上、40代は9割を超えていた(表2)。一方、使用目的に対する達成度を問うと、100%との回答は7.9%と少数であり、70%または80%との回答が多くを占めていた(回答者割合は同順に26.3%、23.7%)。

つまり、使用目的を達成していないにもかかわらず、サプリメントを使用しているアスリートが少なくなく、「利用していれば安心」と、お守りのような使用が多い可能性が示唆された。

指導者はアスリートのサプリメント利用状況を把握していない

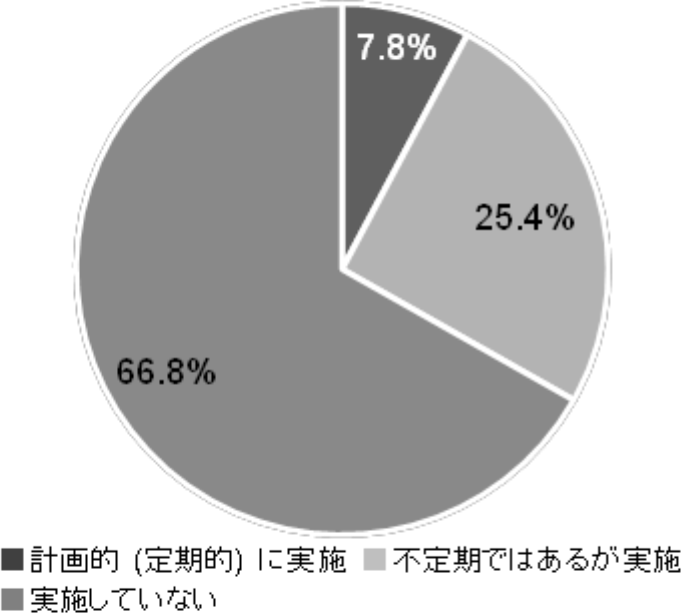

指導者に対する質問項目からは、アスリートのサプリメント利用の把握状況に関する質問の回答を紹介する。

「指導する選手のサプリメント使用状況(使用していないことを含む)を把握しているか?」との問いの回答は図3のとおりであり、使用を把握しているのは約3割ほどであって、指導者が把握できているとは言い難い状況が浮かび上がった。

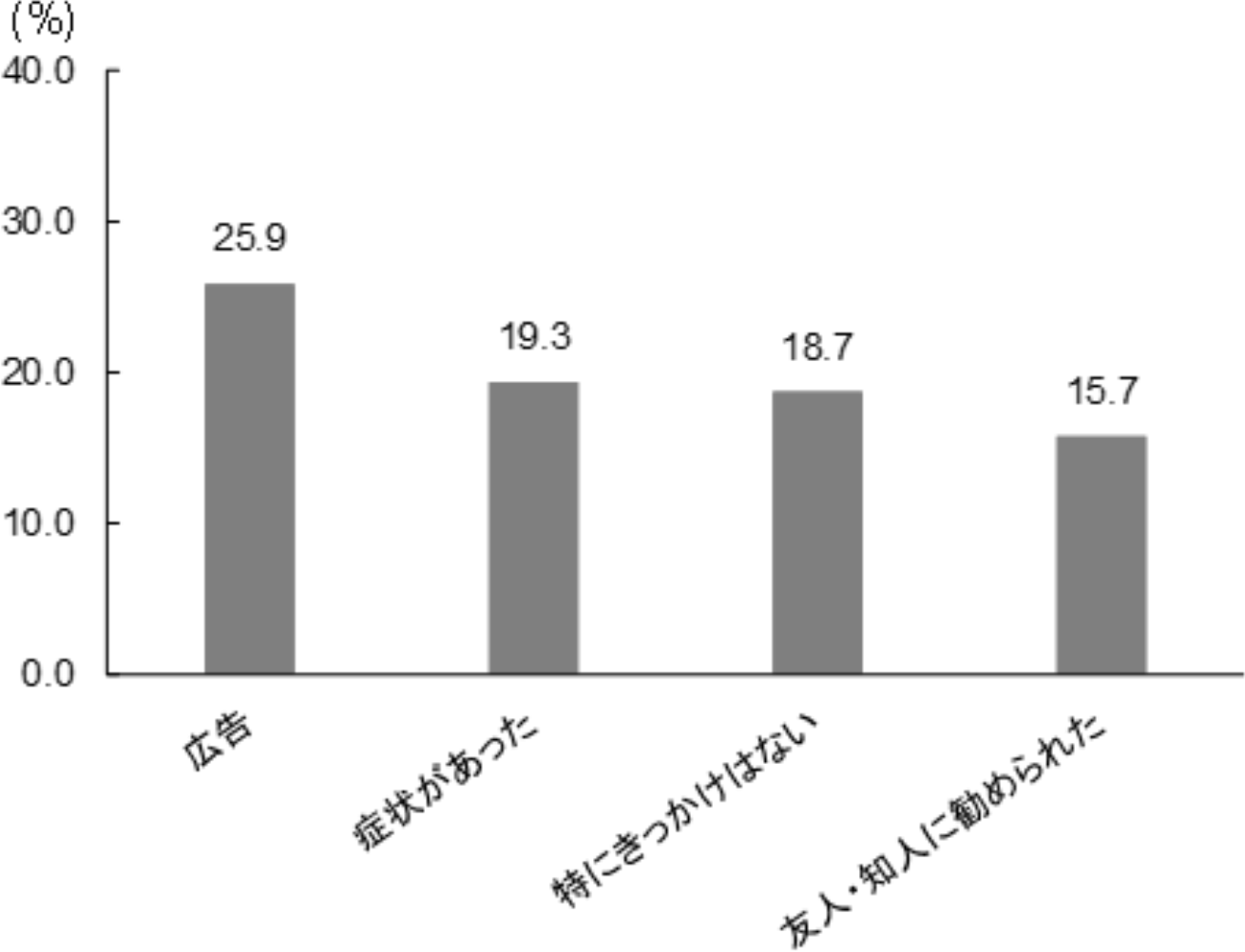

一般生活者のサプリメント使用のきっかけのトップは「広告」

一般向けの質問項目からは、サプリメント使用のきっかけに着目すると、第1位は「広告(インターネット、テレビ、雑誌)」であり、利用者の25.9%と4人に1人以上がこれを選択した(複数選択可)。2位は「症状があった」(19.3%)、3位は「とくにきっかけはない」(18.7%)であった(図4)。この結果について解説書では、「広告は大衆に向けた情報であり、自分にとって効果があるとは限らない。サプリメントから期待する効果を得るには、まず、その栄養素あるいは栄養成分のエビデンスはどのようなものか、正しい情報かを確認し、自分に必要なものかを判断しなければ、誤った利用をしてしまう可能性がある」と述べ、注意喚起がなされている。

図4 サプリメント利用のきっかけ(非栄養※、上位4項目)

詳細・資料のダウンロードはこちらから

サプリメント利用・活用コンセンサス(公益財団法人日本スポーツ協会)

日本スポーツ協会「サプリメント利用・活用コンセンサス」 関連記事

- アスリート、指導者、一般それぞれに向けたサプリ活用リーフレット、解説書、報告書を公開

- サプリメントの定義とは? 約3千人のサプリ利用者アンケート結果とともに解説

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!