運動主体感の脳内過程を解明 「自分が運動している」という感覚の定量化に成功

他の誰でもなく、まさに自分が運動を行っている主体(本人)であるという感覚を「運動主体感」という。疾患により運動主体感が失われると、自分で運動しているにもかかわらず、誰か他の人に操られているような体験をすることがある。この運動主体感にかかわる脳領域は、これまでにもいくつか解明されてきたが、それらの領域がどのように役割分担し運動主体感を生み出しているのかは明らかでなかった。

これに対し、東京大学大学院人文社会系研究科とATR認知機構研究所の研究グループは、機能的磁気共鳴画像法(functional magnetic resonance imaging;fMRI)※1を用いた実験を行った。運動の主体が自分と他人のどちらなのかが徐々に明確になる心理実験課題と、被験者がどの程度自分の運動だと主観的に感じているのかを脳活動から予測する脳情報の解読技術の組み合わせにより、運動主体感が生じる脳内の過程が明らかになった。研究論文が「Cerebral Cortex」に発表されるとともに、同大学のWebサイトにプレスリリースが掲載された。

今回の研究結果は、脳活動をもとに運動主体感のレベルを定量化できることを意味する。加齢に伴う身体機能の低下、あるいは脳卒中や変性疾患による運動麻痺によって、運動主体感を感じにくくなってしまうことがあるが、この研究手法を応用することで、運動主体感を高め運動機能の回復を促す効率的なリハビリの手法を提案することなどが期待できるという。

※1:機能的磁気共鳴画像法(functional magnetic resonance imaging;fMRI):核磁気共鳴画像法(MRI)を利用して、神経活動に伴う脳内での血液の流れを可視化する方法。高い空間解像度で神経細胞が活動する部位を検出することができる。

発表された内容

研究背景

体を動かすとき、「まさに自分が運動している」、「運動を引き起こしている主体は自分である」という運動主体感を感じる。この感覚は通常とりたてて意識しないものだが、統合失調症などの精神疾患により運動主体感が失われると、誰か他の人に操られているように感じることがある。

また自動車やスマートフォンなどの操作においては、ユーザーが「まさに自分が操作している」と感じることが、自然で使いやすい機器であるために欠かせない。自動運転技術の進歩によって、身の回りのさまざまな機器が自動化され、その主体が機器に委ねられることが増えているが、危険回避などの重要な操作は依然として人間が主体的に行っている。よって自動化を進めながらも、いかにユーザーに運動主体感を感じさせるかという視点が重要で、注目を集めている研究分野である。

従来の研究の問題点

運動主体感に関わる研究はこれまでも行われてきたが、その多くは「ボタンを押す」といった一瞬の運動を対象としてきたため、運動主体感を感じられるようになるまでの過程を分析するには短かすぎた。とくに、運動主体感において重要とされる、運動をコントロールする働きと自分が主体であるという感覚を感じとる働きが脳内でどのように役割分担されているのかは、未解明だった。

今回の研究の手法

この問題点に対して今回の研究では、運動の主体が徐々に明らかになる実験課題を用いて、脳内の過程の解明を試みた。

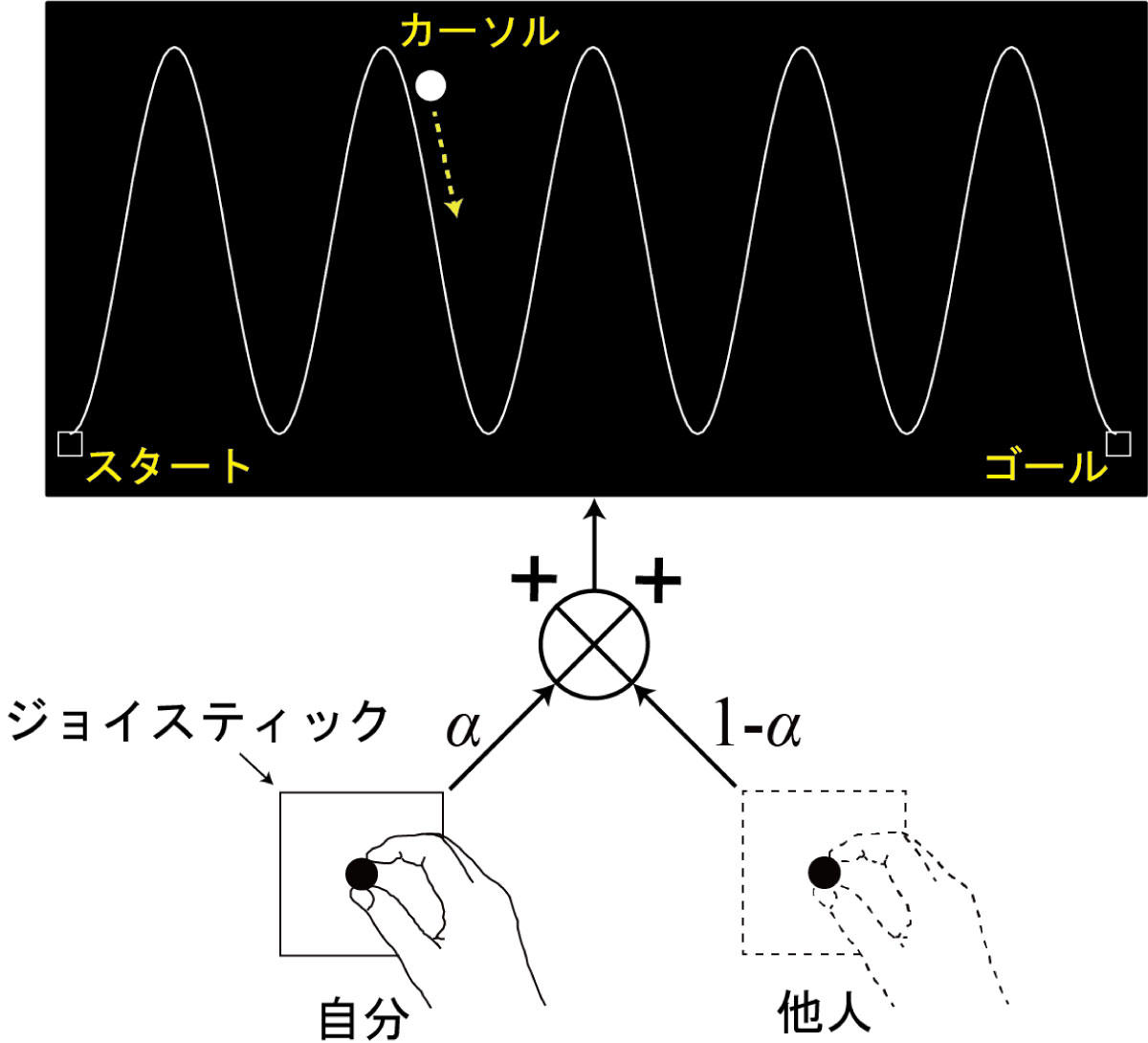

18名の被験者(20~42歳、平均25.9歳。男性12名、女性6名)に、fMRI装置の中でジョイスティックを操作する運動課題を実施してもらった。被験者には、ジョイスティックを操作して画面上のカーソルを動かし、10秒かけて5つの山の波線をなるべく正確になぞるという操作を課した。このカーソルの動きは、被験者の課題実施中のジョイスティックの動きに従うだけでなく、事前に記録されていた他人のジョイスティックの動きがある一定の割合で混ぜ合わされていた(図1)。

このようなカーソルを操作する被験者は、最初、自分の動きかどうかわからない状態から操作をスタートすることになり、捜査を進めていくに従い、徐々にどの程度自分の操作が及んでいるのかが明確になってくる。そして、この課題を行った直後の被験者に、カーソルの動きがどの程度自分の動きらしいと感じたかを1~9の9段階で回答してもらった(1は完全に他者、9は完全に自分)。

図1 被験者がfMRI装置の中で行った実験課題

主な研究結果

この課題を行っている時にfMRI装置で計測した脳活動データをもとに、脳情報の解読技術※2を用いることで、被験者の9段階の回答を予測した。

※2:脳情報の解読技術:脳活動のパターンからヒトの知覚体験や心的内容を可視化する技術(脳情報デコーディング)。機械学習の手法を用いて、脳活動の複雑なパターンと知覚体験との対応関係をコンピュータに学習させ、脳画像からどんな知覚体験をしているのかを予測することがでる。本研究では、課題を実施している時の脳活動のパターンと被験者がどれくらい運動の主体だと感じているかの回答との対応を学習させ、予測の精度を脳のさまざまな場所で比較した。

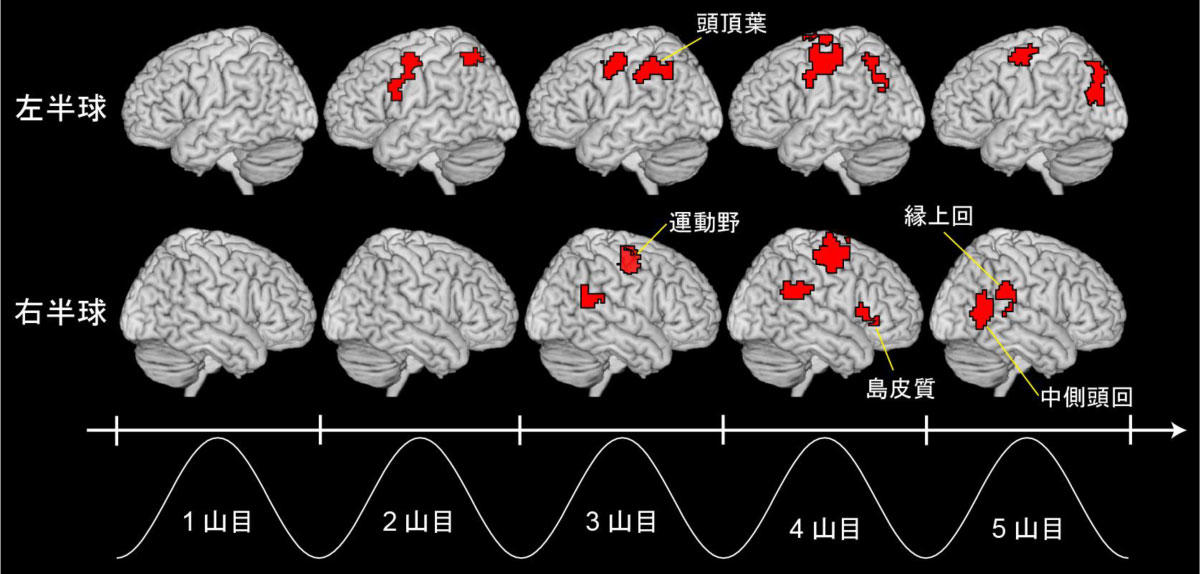

その結果、脳内の運動野や頭頂葉、島皮質、高次視覚領域(中側頭回など)の活動から被験者の回答を予測できた(図2)。

図2 どの程度自分の運動だと感じていたかを脳活動から予測できる領域

運動野は、運動の生成や制御に関わる領域。頭頂葉は、触覚などの体性感覚の処理や、視覚情報と体性感覚情報の統合、手や腕の運動制御などの機能に関わる領域。島皮質は、情動や共感、自己意識などの機能に関わる領域。中側頭回は、画面上の物体の運動方向など視覚運動の知覚などに関わる高次視覚領域。

ここまでの研究で、脳活動を予測できる領域はわかったが、それだけではそれらの領域がどのような役割をしているのかは不明だ。従来の研究からは、運動主体感には「脳内で予測された運動」と「実際の運動」の「ずれ」が重要であることが示唆されている。

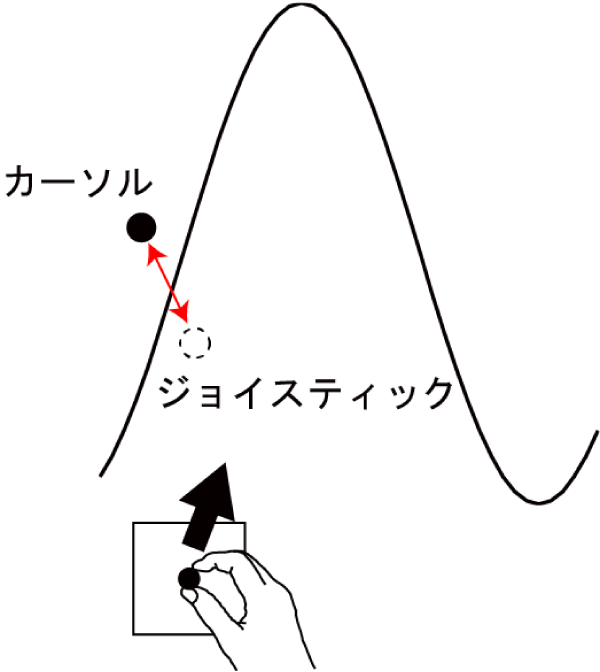

そこで、ジョイスティックの動きのデータから、「被験者が予測したカーソルの位置」と「実際に画面上に表示されたカーソルの位置」のずれの大きさ(図3)を調べた。その結果、このずれが被験者の回答を説明する重要な指標であることがわかった。

図3 「被験者が予測したカーソルの位置」と「画面上に表示されたカーソルの位置」のずれ

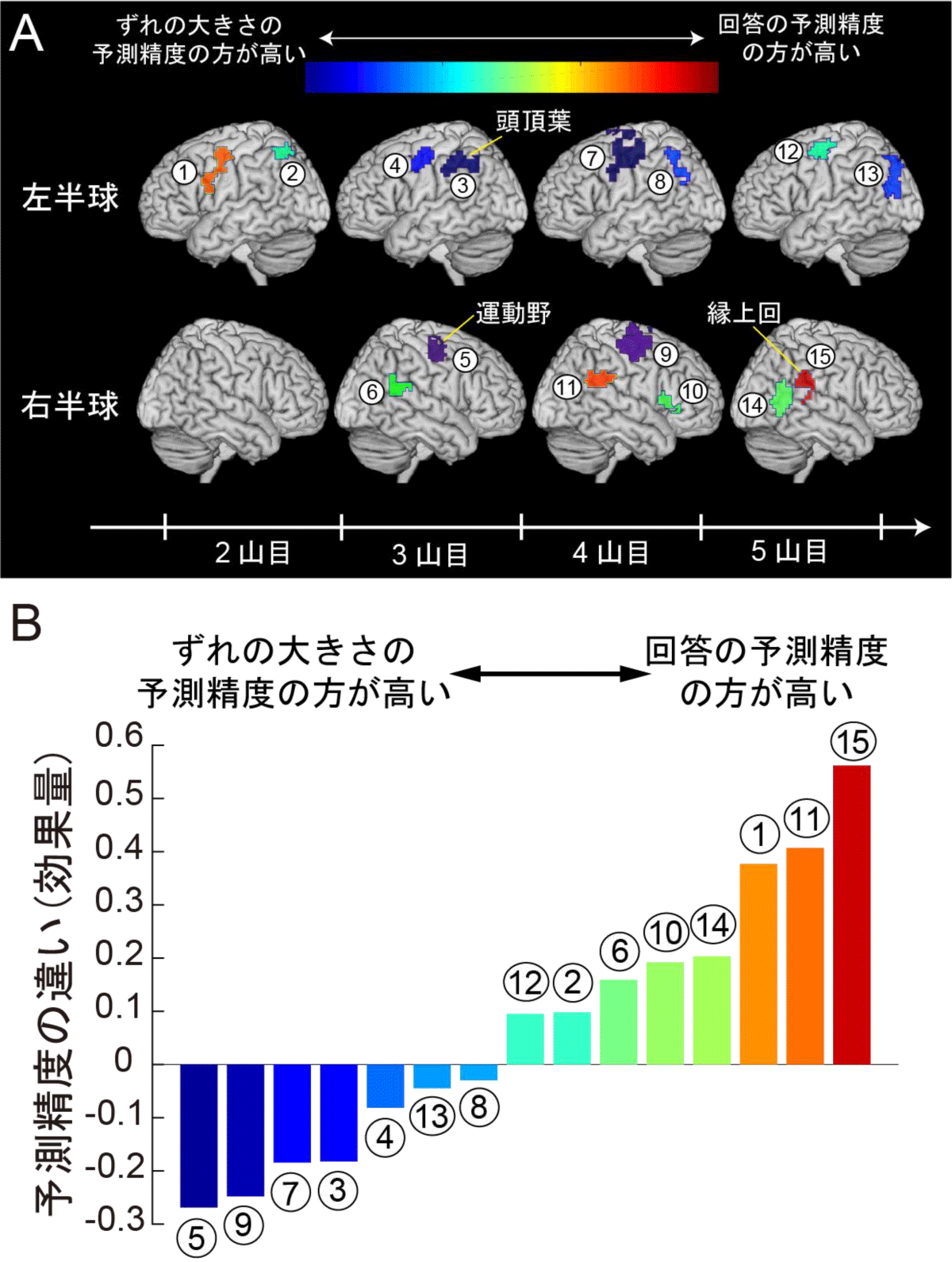

続いて、このずれの大きさも、脳情報の解読技術を使って脳活動から予測し、回答の予測精度と比較した。それらを比較することで、回答を予測できる図2の領域が、ずれの大きさを計算する役割を担っているのか、運動主体感を感じとる役割を担っているのかを明らかにすることが可能となる。

その結果、左右の運動野や左の頭頂葉は、ずれの大きさに対する予測の精度が高いことがわかった(図4の領域③⑤⑦⑨)。一方で、右の縁上回(頭頂葉の一部)は回答に対する予測精度の方が高いという結果になった(図4の領域⑮)。

図4 回答の予測精度とずれの大きさの予測精度の比較

(B)⑮の領域の予測精度の違い(効果量)を低い値から順番に並べている。回答に対する予測精度の方が、ずれの大きさに対する予測精度よりも高い値であれば正の値となるように計算してある。

結果の意味

今回の結果は、これまで"運動主体感に関係する部位"と、ひとくくりにされていた脳の領域の役割分担を明らかにしたと言える。

具体的には、「予測した運動結果(=カーソルの位置)と実際の運動結果のずれの計算」に貢献する領域と、「自分が主体であるかどうかを感じとる働き」に貢献する領域が分かれていることが示された。さらに、運動主体感が感じられるまでに、それらの領域が、どのような時間過程で貢献しているのかが、脳内の時空間マップ(図4)として明らかになった。

研究成果から考える今後の展開

運動主体感は、脳卒中や神経変性疾患による運動麻痺、あるいは加齢に伴う身体機能の低下などにより、感じにくくなってしまう場合がある。懸命なリハビリによって身体機能はある程度回復したとしても、自分が運動したという意識的な部分まで回復するとは限らない。

今回の研究で用いた研究手法は、ふだんは漠然と感じている運動主体感を、脳の活動をモニタリングすることで定量化することを可能にするもの。これにより、運動機能と同時に運動主体感も回復するような最適なリハビリ手法の提案が期待できる。

また近年のAI技術の発展により、急速に自動運転の開発が進んでいる。しかし重要な操作は人間が行う必要がある現状では、自動走行時に運動主体感を維持できるか否かが、突発的な危険への対応を大きく左右すると考えられる。

さらに、すべての操作をクルマに委ねられるようになったとしても、運転の楽しさを感じられなくなる可能性もある。今回の手法を応用することで、自動走行時のドライバーの運動主体感を定量的に評価することができ、どんな運転方法であれば自動運転でも運動主体感を感じ続けられるのかを探ることが可能。十分な運動主体感を感じられ、かつ安全な自動運転技術の開発につながると考えられる。

プレスリリース

運動主体感の脳内過程を初めて解明—「まさに自分が運動している」という感覚を脳活動から定量化することに成功—

当研究の詳細(PDF)

文献情報

原題のタイトルは、「Sense of Agency Beyond Sensorimotor Process: Decoding Self-Other Action Attribution in the Human Brain」。〔Cereb Cortex. 2020 Mar 3〕

原文はこちら(Oxford University Press)

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!