年代や性別による食事の違いを考慮した栄養指導の一助に 日本人の食事パターンの可視化に成功 藤田医科大学

日本人の食事パターンの違いを、3種類の解析を通じて可視化したデータが報告された。年齢と性別によって食事パターンが異なり、主に肉、魚、卵、果物、海藻、野菜、乳製品の摂取頻度に差があり、とくに肉と果物の食事パターンに与える影響が大きいという。藤田医科大学の研究グループによる研究成果であり、「Nutrients」に論文が掲載され、プレスリリースが発表された。著者らは、「今後、年代、性別ごとの食事パターンの違いを考慮した栄養指導が必要と考えられる」と述べている。

研究の概要:性別や年齢による日本人の食事パターンの違いを検証

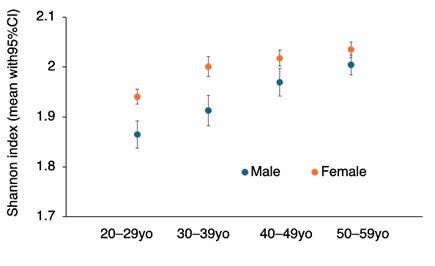

この研究では、20~60歳の男女を対象に、性別や年齢による食事パターンの違いを検証した。10品目(肉、魚、卵、大豆、乳製品、野菜、海藻、果物、芋、油脂)の食品摂取頻度をもとに、食品の多様性を評価。シャノン指数※1では、年齢が高いことと女性であることが多様性の高さと関連していた。さらに、NMDS※2およびRDA※3による解析では、男女ともに年齢によって食事パターンが異なり、とくに肉・卵が若年層、果物・海藻・乳製品が高齢層に寄与することが明らかになった。性別では、魚が男性、果物・芋・野菜が女性のパターンに特徴的だった。

本研究により、年齢と性別ごとの食事パターンが可視化され、今後の個別化された栄養指導に役立つ知見が得られた。

※1 シャノン指数:“種類の多さ”と“バランスの良さ”の両方を考慮して、多様性を表現する手法。

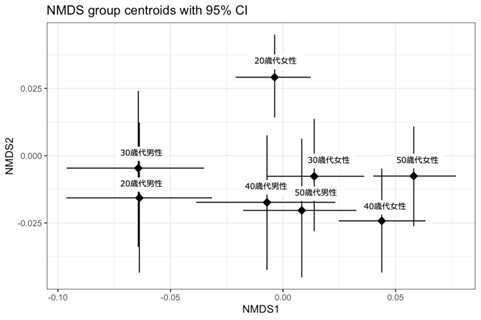

※2 NMDS(非計量的多次元尺度構成法/Nonmetric multidimensional scaling):数字では表しにくい“感覚の違い”を、地図のように描き出す技術のこと。すなわち、「似てる・違う」をもとに、似ている人や物を近くに、違うものを遠くに配置する「見える化」の方法。

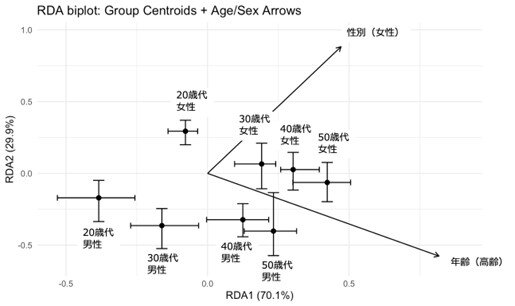

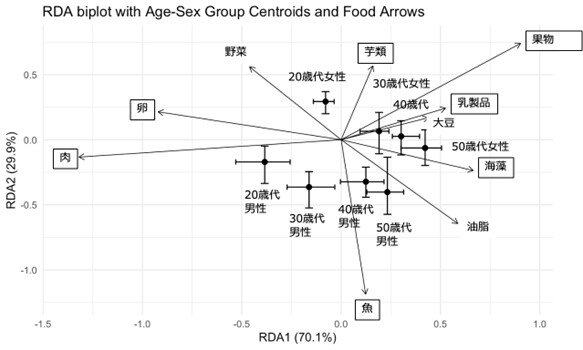

※3 RDA(冗長性解析):「ある傾向が、どんな要因に影響されているか」を探るための手法。RDAの結果は“矢印つきの地図”で示される。本研究の場合、点は人や食品のパターン、矢印は年齢や性別などの影響の方向と強さを示す。

研究の背景と研究手法:食品摂取頻度のα多様性とβ多様性から食事パターンを特定

個人の食事パターンを評価する際、これまでは、10品目の食事の頻度を点数にして、合算する方法がとられてきた。これは簡便である反面、それぞれの食品の比率は無視せざるを得なかった。

本研究では、生態系や腸内細菌叢の解析で使用される多様性の評価指標である、α多様性とβ多様性に注目した。α多様性は個人の多様性を反映し、β多様性は異なるグループ間の多様性の違いを表す。

20~59歳の男女2,743人を対象とした食品摂取頻度の調査結果に基づき、α多様性およびβ多様性の解析を通じて、若年および中年の日本人における年齢層別・性別の食事パターンの違いを明らかにすることを目的とした。

まず、α多様性指標を用いて同一グループ内の食事摂取の多様性を評価し、年齢と性別の相互作用を評価した。次に、NMDSを用いて全体の食事パターンの分布を可視化することを試みた。さらに、年齢と性別で調整したRDAを実施し、10品目の食品がRDA軸に与える寄与を特定した。

研究成果:年齢・性別群間で対立する食事パターンが浮かび上がる

図1は、各年齢層の男性、女性におけるα多様性(シャノン指数)を表したもの。シャノン指数は年齢が上がるごとに男女ともに増加し、男女間の差は年齢が上がるにつれて縮小している。

図1 α多様性の年齢、性別による違い

図2はNMDS解析で、類似したデータ同士は近く、類似していないデータは遠くなるように、2次元の図に落とし込んだ。可視化された図からは、20代女性と30~50代女性、20~30代男性と40~50代男性、20代の男女、および30代の男女が互いに目立って離れている。因果関係は不明だが、年齢と性別でグループ分けした場合、食事パターンが異なる可能性がある。

図2 若年および中年日本人における食事パターンのNMDSによる解析結果

図3・4に示すRDAは、10品目(肉、魚、卵、大豆、乳製品、野菜、果物、海藻、芋、油脂)の摂取頻度からなる食事パターンと、年齢および性別のカテゴリーを組み合わせた解析手法。図3と図4にはグループの重心とその95%信頼区間も示されており、食事パターンにおけるグループ間の違いや重なりが明示されている。

図3 RDA解析による、年齢、性別ごとの食事パターンの違いと年齢・性別の寄与

図4 RDA解析による、年代、性別ごとの食事パターンの違いと各食品の寄与

RDA1軸の寄与度は男性および高齢者で高く、RDA2軸の寄与度は女性および若年者で高いという結果になった。シャノン指数の結果と一致し、同年齢層における男女間の距離は加齢とともに縮小した。

次に、RDA1およびRDA2への食事の寄与について検討した。RDA1軸(寄与率70.1%)では、「肉」と「卵」が非常に強い負の寄与を示したのに対し、「果物」「海藻」「乳製品」は中程度から強い正の寄与を示した(図4)。一方、RDA2軸(寄与率29.9%)では、「魚」が圧倒的に強い負の寄与を示し、「果物」「緑黄色野菜」「芋類」は強い正の寄与を示した。

したがって、RDA1は「動物性食品中心(肉・卵)と果物・乳製品中心の食事パターン」の対立を強く反映していると解釈され、RDA2は「魚中心の食事パターン(果物・海藻・乳製品)」と「植物性食品中心の食事パターン(果物・芋類・野菜)」の軸とみなされた(図4)。

肉・卵中心パターンと果物・海藻・乳製品中心パターンを反映するRDA1は、若年男性群で最も低く、高齢女性群で最も高い値を示した。一方、魚・脂質主導の食品(負の方向)と主に植物性食品中心の伝統的パターン(果物/芋/野菜、正の方向)を反映するRDA2は、高齢男性群で最も高く、若年女性群で最も低くなっていた(図4)。

このように食品群の中では、果物と肉がRDA軸に沿った食事パターンの分離に最も強く寄与していた。果物はRDA1とRDA2の両方で正の値を示し、肉はRDA1と強い負の関連を示していた。これらの方向性は年齢・性別群間で対立する食事傾向に対応している(図4)。

今後の展開:栄養指導では食事パターンの違いを十分に考慮する必要がある

本研究では、これまで食品摂取量の違いとして大まかに認識されてきた食事パターンの年齢および性別による差異を、統計的に明確に捉えることができた。年齢および性別を一致させたうえで、糖尿病やがんなどの疾患を発症した方とそうでない方の食事パターンの比較も行うことで、疾患の発症予測にも活用できる可能性がある。

日本人集団における食事パターンに関連する要因(年齢および性別)の役割を明らかにするうえで、α多様性およびβ多様性の解析は有意義であると考えられた。栄養指導を行う際には、年齢や性別による食事パターンの違いを十分に考慮する必要がある。

プレスリリース

10品目からなる食事パターンの年齢や性別による違いを二次元で可視化することに成功(藤田医科大学)

文献情報

原題のタイトルは、「The Alpha and Beta Diversities of Dietary Patterns Differed by Age and Sex in Young and Middle-Aged Japanese Participants」。〔Nutrients. 2025 Jul 2;17(13):2205〕

原文はこちら(MDPI)

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!