休日や二人での食事、麺類にリスク 食塩摂取量が多くなりがちな「食事の状況」と「食品」を調査 東京大学

食塩摂取量が多くなりがちな食事の状況や食品の特徴が明らかにされた。状況としては、非勤務日、2人で食事をする時など、食品では麺類などで摂取量が増えるという。東京大学の研究グループが、食事の情報をその都度リアルタイムに記録する「生態学的瞬間評価」という手法を初めて用いて行った研究の結果であり、「International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity」に論文が掲載され、プレスリリースが発表された。著者らは、「この成果は、日本人の食塩摂取量を減らすための、具体的で実践的な対策の検討に役立つことが期待される」としている。

研究の背景:他者との比較ではなく、同じ人のなかで食塩摂取量はどう変わるのか?

食塩の過剰摂取は世界的な課題だが、なかでも日本では食塩摂取量がとくに多いことが知られている。この状況に対して、減塩を目的とした栄養教育やキャンペーンが行われており、その際、食事の状況(いつ、どこで食べたらよいか)や、食品の種類や量(何をどれくらい食べたらよいか)に関するメッセージがよく伝えられている。実際、これまでの研究では、外食や飲酒の頻度が高い人は、そうでない人に比べて食塩摂取量が多いことが示されている。

しかし、こうした異なる個人間の比較ではなく、同じ人のなかで、食事ごとに食塩摂取量がどう変わるのか、すなわち「どのような食事をすると、その人の食塩摂取量が多くなるのか」については、これまで十分に明らかにされていなかった。

この疑問に答えるには、食事に関する情報をリアルタイムに繰り返し収集する「生態学的瞬間評価(ecological momentary assessment)」という手法が有効と考えられる。そこで本研究では、生態学的瞬間評価を用いて、各食事における食塩摂取量と関連する食事の状況や食品摂取の特徴を調べた。

研究の内容

研究には、18~79歳の日本人男女2,757人が参加した。各季節に2日ずつ、合計8日間にわたり、すべての食事について、食事の状況、すなわち食事の種類(朝食・昼食・夕食)、勤務日かどうか、食事場所、一緒に食べた人数と、食品の種類と量を記録してもらった。

その記録内容に基づき、一般に減塩政策で控えることが推奨されている食品(汁物、漬物、加工された肉や魚介類)と、積極的にとることが勧められている食品(果物、減塩調味料、ハーブやスパイス、酢や柑橘類の果汁、野菜)の摂取状況を調べた。さらに、日本人の食塩摂取量と関連があると考えられる、主食の種類(米飯、パン、めん、その他の主食、主食なし)とアルコール飲料の有無についても分析した。食塩摂取量への影響が小さい間食は除外し、延べ6万3,239食を解析対象とした。

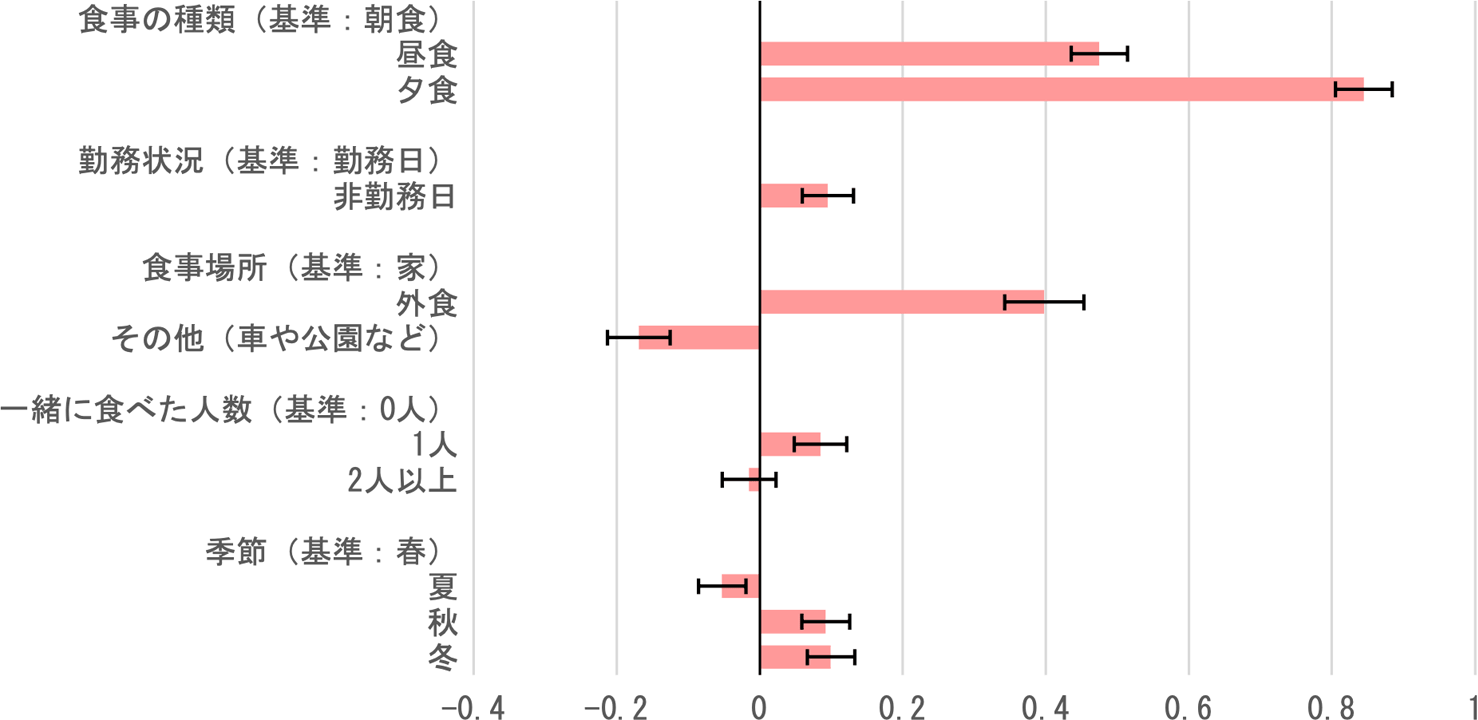

その結果、図1に示すように、1食あたりの食塩摂取量は、昼食や夕食、仕事や学校が休みの日、レストランなどの外食、だれかと2人でとる食事、および、秋や冬に多かった。その一方で、公園や車などでの食事や、夏に少ない傾向があった。

図1 食事状況の各カテゴリーの基準と比較した1食あたりの食塩摂取量(g)の差

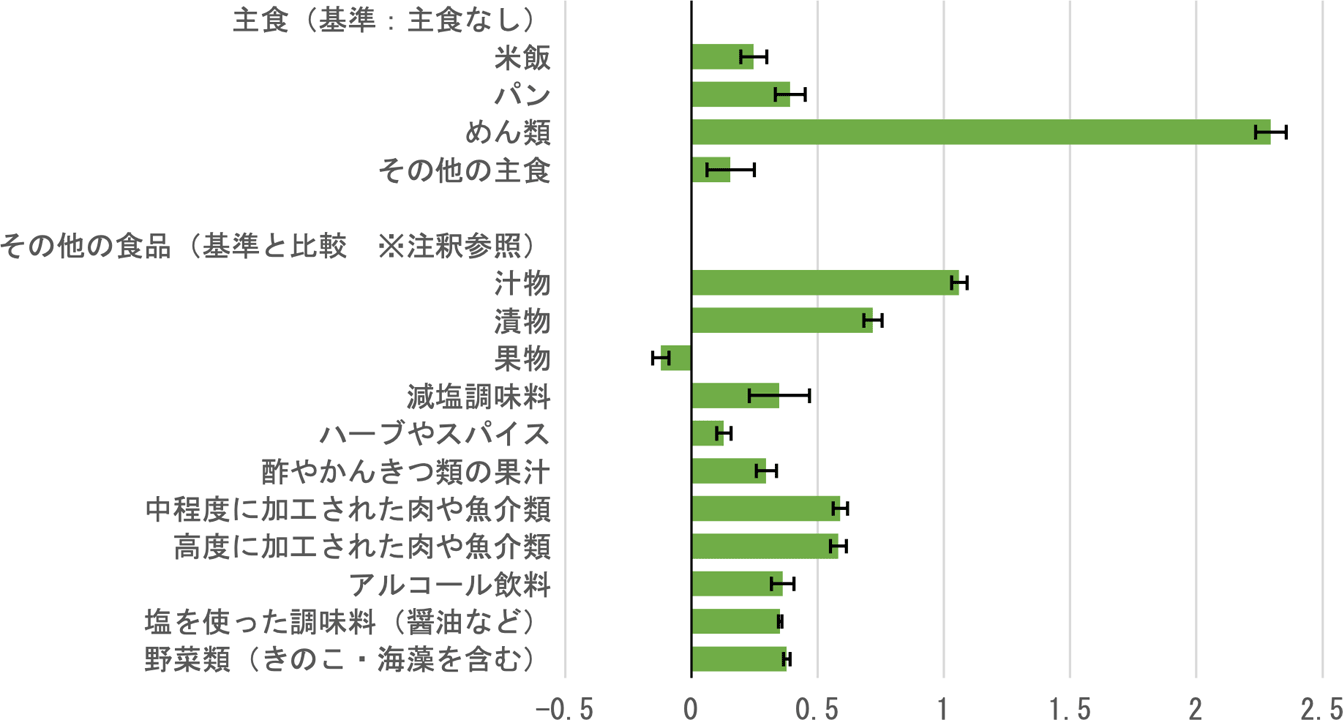

また、図2に示すように、食塩摂取量は、主食(特にめん類)や汁物、漬物、減塩調味料、ハーブやスパイス、酢やかんきつ類の果汁、中程度〜高度に加工された肉や魚介類(ソーセージやかまぼこなど)、アルコール飲料を含む食事で多い一方で、果物を含む食事では少ない傾向があった。加えて、塩を使った調味料や野菜の使用量が多いほど、食塩摂取量が多い傾向もみられた。

図2 食品の種類の各カテゴリーの基準と比較した1食あたりの食塩摂取量(g)の差

塩を使った調味料および野菜については、それぞれ摂取量が中央値にあたる12.5g(塩を使った調味料)および80g(野菜)増えた場合の、1食あたりの食塩摂取量(g)の変化を示す。その他の食品については、食べていない場合と比較した食塩摂取量の差を示す。

本研究は、食事の状況や食品の種類と食塩摂取量の関連を、生態学的瞬間評価を用いて明らかにした初めての研究。本研究の成果は、日本人の食塩摂取量を減らすための、具体的かつ実践的な対策の検討に役立つことが期待される。

プレスリリース

食塩摂取量が多い食事とは?食べる状況と食品の特徴を解明(東京大学)

文献情報

原題のタイトルは、「Ecological momentary assessment of meal context and food types contributing to salt intake at meals」。〔Int J Behav Nutr Phys Act. 2025 Jun 28;22(1):85〕

原文はこちら(Springer Nature)

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!