京都市内の人気ラーメン52種のナトカリ比を調査 魚介系は豚骨系や鶏ガラよりも低い結果に

京都で人気のラーメン店のナトリウムとカリウム含有量を調査し、ナトカリ比を含めて比較した研究結果が報告された。醤油ラーメン、味噌ラーメン、塩ラーメンの比較では意外にも塩ラーメンのナトカリ比が最も低いことや、スープベースでの比較では魚介系のナトカリ比が最低で、豚骨が最も高いことなどがわかった。京都府立大学大学院生命環境科学研究科の奥田奈賀子氏らの研究によるもので、「Dietetics」に論文が掲載され、大学のサイトにプレスリリースが掲載された。

人気ラーメン店のラーメンにはどのくらいナトリウムが入っているのか

日本食は健康的とされているが、食塩が多いことには注意が必要。日本人が好む食品の中で、味噌汁や麺類はとくに高食塩であることが知られている。麺類の中でもラーメンは人気が高く、さまざまな創意工夫がなされた新しいメニューが次々に加えられ、日本人の食生活に根付いている。

しかし、ラーメン店が提供しているメニューの食塩含有量に関する報告は多くない。その一方で、都道府県別の人口あたりのラーメン店舗数が脳血管疾患による死亡率と相関するというデータが報告されており、ラーメンの食塩含有量は気になるところだ。このような現状を背景として奥田氏らは、京都市内のラーメン店を対象とする実態調査を行った。

スープと具、それぞれのナトリウム、カリウムの含有量、ナトカリ比を調査

この調査では2023年7~12月に、「食べログ」での評価が高い京都市内のラーメン店34店舗を訪問して研究の趣旨を説明し、協力を得られた24店舗で提供している53種類のラーメンを分析対象とした。このうち1種類は分析が適切に行われなかったため、52種類を解析対象とした。

解析項目は、スープと具に含まれている塩化ナトリウム(NaCl)、カリウム(K)の量であり、それらを基にナトリウム/カリウム比(Na/K比)を算出した。なお、KはNaの排泄を促進する作用などによって、血圧を下げるように働く。よってNa/K比は血圧への影響という点で、Na単独よりも鋭敏な指標と考えられている。

麺については分析が困難なことから調査対象としなかった。ただし論文中には考察として、麺に含まれているNaやKは、茹でた際に溶けだすこと、および、多くのラーメン店では製麺業者から納入された麺を使っていて1食あたりの量もほぼ等しいことから、「店舗間、メニュー間の差は少ないのではないか。先行研究では麺のNaClは0.4g、Kは120mgとされている」と述べられている。

Na/K比は醤油・塩・味噌の差より、スープのベース材料の違いによる差のほうが大きい

解析対象とされた52種類のメニューの味、および、スープのベースとして使われている材料は以下のとおり。

醤油ラーメンが最多で33種類(63.5%)を占め、スープのベースは鶏ガラが15種類、豚骨12種類、魚介6種類。次いで塩ラーメンが11種類(21.2%)で、鶏ガラ7種類、豚骨1種類、魚介3種類。味噌ラーメンは8種類(15.4%)で、鶏ガラ2種類、豚骨5種類、魚介1種類。スープベースでみると、鶏ガラが24種類、豚骨18種類、魚介10種類だった。

すべてのラーメンを平均すると、1食あたり(スープと具の合計)のNaClは6.53±1.48g、Kは448±141mgであり、Na/K比は10.7±4.3mmol/mmolとなった。なお、「健康日本21(第3次)」では、NaCl摂取量の上限を7g/日、日本高血圧学会は高血圧患者のNaCl摂取量上限を6g/日としており、京都の平均的なラーメンを1杯、スープも残さず食べると、1食でほぼそれらの上限値に達することになる。

醤油、塩、味噌の比較でNa/K比に有意差はないが、ナトリウムは味噌ラーメンが最多

1食分での比較

醤油、塩、味噌の各ラーメンを1食分(スープと具の合計)で比較すると、NaClが最も多いのは味噌ラーメン(7.57±1.83g)、次いで醤油ラーメン(6.55±1.29g)で、塩ラーメンのNaClが最も少なく(5.74±1.41g)、味噌ラーメンと塩ラーメンとの間に有意差が認められた(p=0.022)。K含有量やNa/K比については、この3種類のメニュー間に有意差はなかった。

スープと具ごとに比較

スープと具を別々に検討すると、スープについては上記の1食分合計の解析結果と同様に、味噌のスープは塩のスープよりNaClが多いという有意差があり(6.76±1.61 vs 5.10±1.46g、p=0.031)、KやNa/K比は有意差がなかった。具については、NaCl、K、Na/K比のいずれも有意差がなかった。

なお、具のNaCl含有量は醤油が0.60±0.27g、塩が0.64±0.36g、味噌が0.81±0.63gであって、全体としてラーメンのNaClはスープに多く含まれていることが示された。

鶏ガラ、豚骨、魚介の比較では、魚介が最も体にやさしいという結果

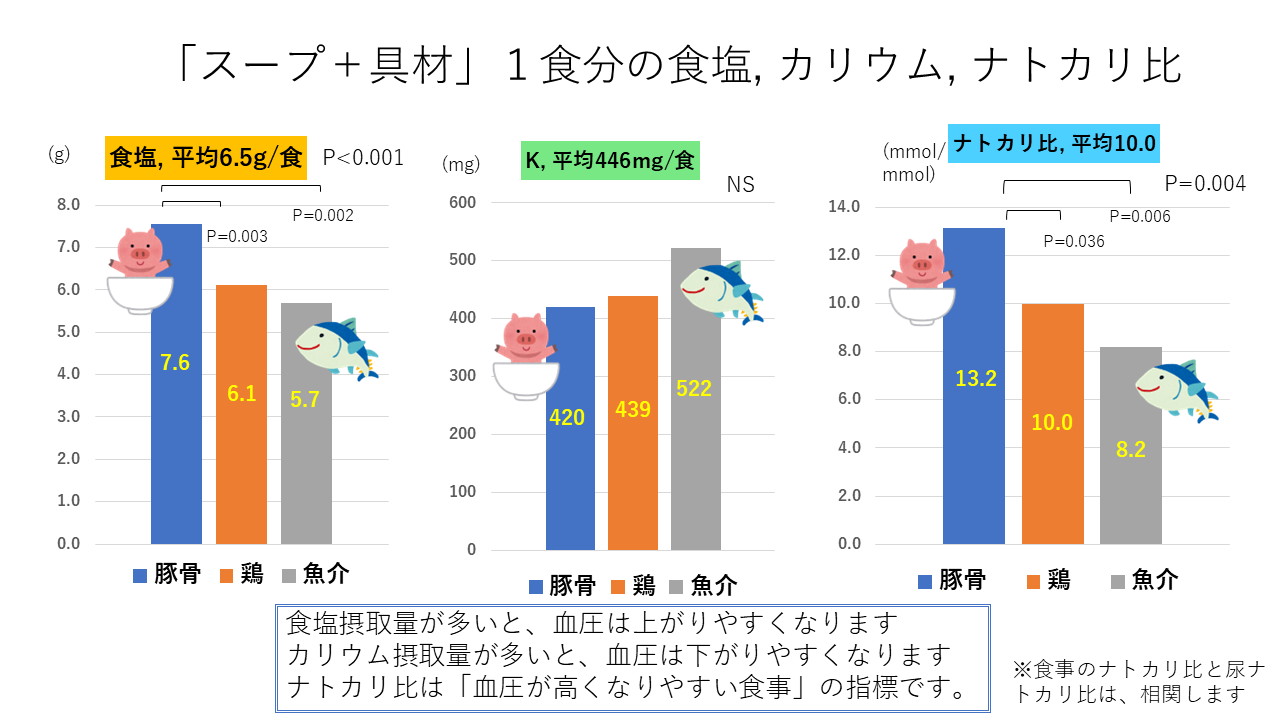

次に、スープのベースに使われている材料の違いで比較された。すると、以下のように、さまざまな違いが見いだされた(図1)。

図1

1食分での比較

1食分として比較した場合、NaClが最も多いのは豚骨ベース(7.56±1.40g)、次いで鶏ガラベース(6.12±1.28g)で、魚介ベースのNaClが最も少なく(5.68±1.06g)、3群間に有意差が認められた(分散分析のp値が0.001未満)。K含有量には有意差がなかった。Na/K比については上記と同順に13.2±4.8、10.0±3.1、8.2±3.8であり、豚骨が最高値、魚介が最低値であって、3群間に有意差が認められた(分散分析p=0.004)。

スープと具ごとに比較

スープと具を別々に検討すると、スープのNaCl含有量については1食分としての解析結果と同様に、豚骨、鶏ガラ、魚介の順に高いという結果であった(分散分析p=0.006)。スープのKは魚介が最多で(411±192mg)、3群間に有意差が認められた(分散分析p=0.027)。それらの結果として、Na/K比も豚骨、鶏ガラ、魚介の順であり、3群間に有意差が認められた(分散分析p=0.028)。

具のNaCl量は、豚骨が鶏ガラや魚介よりも多い傾向があった(それぞれ0.79±0.46、0.55±0.29、0.59±0.22g、分散分析p=0.090)。具のKやNa/K比は有意差がなかった。

魚介系はカリウムが多くNa/K比が低下し、出汁のうま味が塩味を引き立てている

これら一連の結果を基に著者らは、「京都の飲食店のラーメン1食あたりのNaCl含有量は1日の摂取上限値と同程度であり、Na/K比も高い。また、スープベースの比較でNa/K比に有意差があり、豚骨スープや鶏ガラスープは魚介系スープよりも高い。高血圧リスクの抑制には、スープの種類を考慮してメニューを選択し、スープをあまり飲まず、ラーメンを食べた日はほかの食事でNa/K含有量の低い調味料を使用したり、K含有量の多い野菜等の摂取を増やしたりすることが勧められる」と総括している。また、「日本人が好んで食べるラーメン以外の麺類、例えばうどんなどについても、同様の調査が必要ではないか」と付け加えている。

なお、魚介系ラーメンのNa/K比が低いことの理由について、煮干しや削り節、魚のアラから抽出されるカリウムが多いこと、カリウムの塩味増強作用のためにNaClを多く使わなくても味が出ること、および出汁のうま味が塩味を引き立てるように働くことなどが、全体的に寄与しているのではないかとの考察がなされている。

文献情報

原題のタイトルは、「Na and K Content and Na/K Ratio of Ramen Dishes Served in Ramen Restaurants in Kyoto City, Japan」。〔Dietetics. 2025 Jun 3;4(2):21〕

原文はこちら(MDPI)

プレスリリース

京都市内人気ラーメン店のナトリウム・カリウムの調査結果(京都府立大学)

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!