唾液緩衝能が高いと「うま味」を強く感じる? 唾液と5基本味の関連についての研究 岡山大学

健康な日本人学生の唾液の緩衝能と味覚の感受性との関連を調べた結果、緩衝能と関連すると考えられる酸味の感受性は唾液緩衝能と明確な関連がなく、うま味感受性のみが唾液緩衝能と関連することが明らかになった。岡山大学の研究グループの研究によるもので、論文が「Achieves of Oral Biology」に掲載されるとともに、同大学のサイトにプレスリリースが掲載された。うま味は食べ物のおいしさに関係する味覚であり、しっかりと唾液が出ると唾液緩衝能も高まることから、唾液分泌を促すことで食べ物をよりおいしく感じることができるかもしれないとのことだ。

発表のポイント:唾液の緩衝能と味覚との関連を検討

唾液にはさまざまな機能があるが、味覚を生じさせるためにも重要とされる。唾液の緩衝能※1は、口中の酸を中和し歯を酸から守る働きがあるが、酸味を低下させる可能性も考えられる。そこで、唾液の緩衝能と味覚の感受性との関連を調べたところ、酸味の感受性には影響せず、うま味※2感受性と関連することがわかった。

※1 緩衝能:溶液のpHを一定に保とうとする働き。唾液の場合、分泌される重炭酸イオンが緩衝能に関係する。

※2 うま味:5基本味の一つ。ヒトの場合、主にグルタミン酸や核酸により生じる味で、嗜好性(おいしさ)に関係する。

研究成果の内容:5基本味の中で「うま味(グルタミン酸)」のみが唾液緩衝能と関連

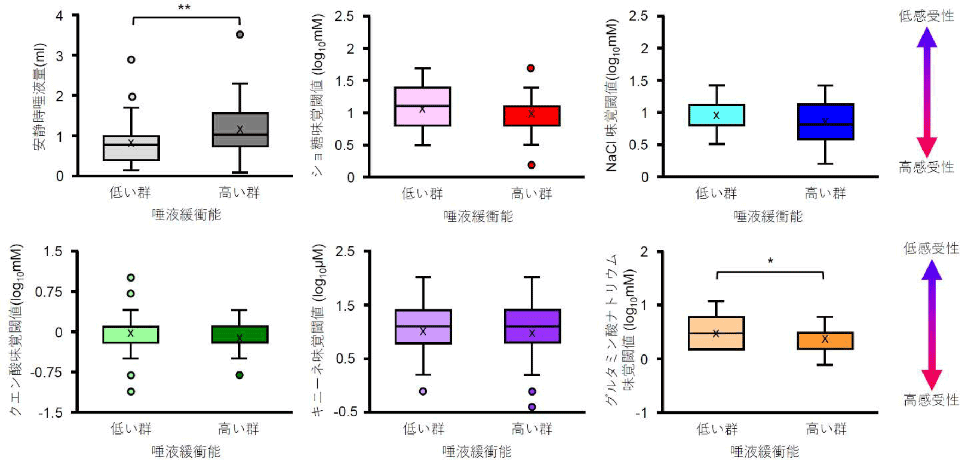

岡山大学歯学部の学生87人(男性43人、女性44人、平均年齢21.7歳)の協力を得て、安静時の唾液分泌量、唾液緩衝能、5基本味(甘味、うま味、塩味、酸味、苦味)に対する認知閾値※3を測定し、その関連性について検討した。その結果、唾液緩衝能が高い人ほどうま味の感受性が高いという相関関係があることがわかった。

一方、酸味を含む他の味には、そのような相関関係がみられなかった。このことから、唾液緩衝能はうま味の感受性に影響する可能性が示された。

※3 認知閾値:ある刺激をしたときにその刺激の質がわかる最小の刺激量。味覚の場合、味の質がわかる最も低い濃度の事を指す。

図1 5基本味の認知閾値を比較した結果

社会的な意義:うま味を感じておいしく食べるのにも、唾液が大切な可能性

唾液緩衝能は、これまでに歯を酸から守ったり、虫歯になるのを防いだりといった役割があると考えられてきたが、味の感じ方にも影響を与えることがわかった。とくに、唾液緩衝能が高いとおいしさ(嗜好性)に関わる「うま味」をより強く感じさせることから、食べ物をよりおいしく食べるためにも唾液は重要な役割を果たしているのではないかと考えられる。研究グループでは、「しっかりと唾液が出ることが、より食べ物をおいしく食べるために重要かもしれない」としている。

プレスリリース

唾液が“うま味”の感じ方に影響を与えることを発見!~うま味を敏感に感じるには唾液の“緩衝能”が重要~(岡山大学)

文献情報

原題のタイトルは、「Salivary buffering capacity is correlated with umami but not sour taste sensitivity in healthy adult Japanese subjects」。〔Arch Oral Biol. 2024 Sep:165:106013〕

原文はこちら(Elsevier)

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!