栄養環境の変化に対応できる? できない? その違いは炭水化物応答機構の差

私たちヒトは、さまざまな栄養環境に柔軟に適応して生きていけるが、このような適応力には、摂取した炭水化物への応答を制御する仕組みが重要であることがわかった。この仕組みに異常があると、環境の変化に対応できず、生き延びられない可能性があるという。京都大学大学院生命科学研究科の服部佑佳子氏らの研究グループによる報告で、「Cell Reports」に論文がオンライン掲載され、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)のサイトにニュースリリースが掲載された。

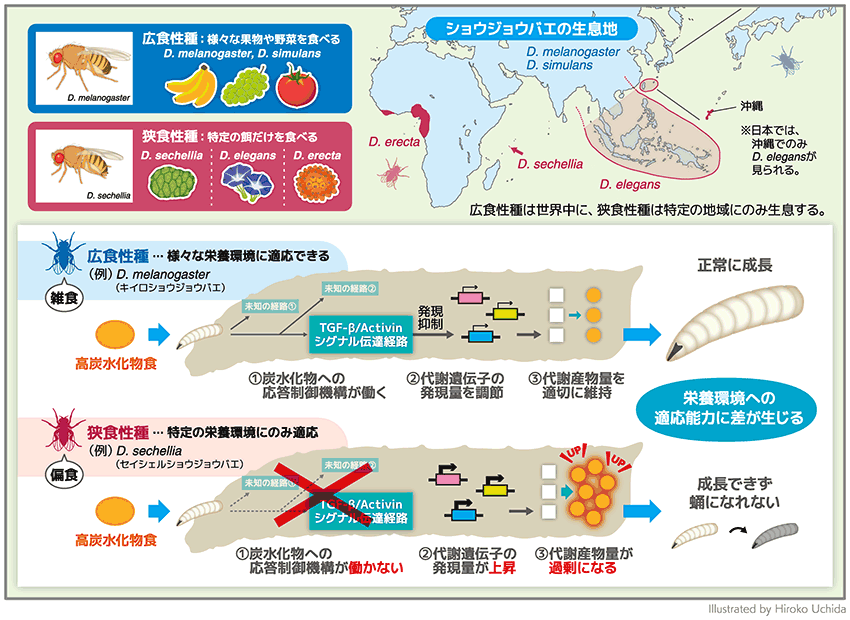

生物の成長や生命の維持にとって栄養が不可欠であり、動物は進化の過程で周囲の多様な栄養環境にあわせ、種ごとに異なる多様な食性を獲得してきた。この食性の違いから、動物は大きく二種類に分類できる。一つはさまざまな物を食べることのできる「広食性種」、もう一方は特定の物だけを食べて生きる「狭食性種」。前者の広食性種にはヒトも含まれるが、広食性種が変化する栄養環境にどのように柔軟に応答し、適応しているのかについては不明な点が多く残されている。

この点を明らかにするため服部氏らは、ショウジョウバエを用いた研究を行った。ショウジョウバエのうち、キイロショウジョウバエは自然界において人家近くに生息し、さまざまな発酵した果物や野菜を食べる広食性種。実験室においても、変化する栄養条件下で柔軟に成長できることが先行研究からわかっている。

一方、その近縁種であるセイシェルショウジョウバエは、限られた地域で特定の発酵した植物や果実だけを食べる狭食性種。インド洋の一部の島にのみ生息し、特定の果実だけを餌としている。本研究では、ショウジョウバエの広食性種と狭食性種を用いて、異なる栄養環境に対する幼虫期の適応能力の違いを調べた。

栄養環境の相違は、タンパク質と炭水化物の比率を変化させることで作り出した。具体的には、エネルギー量が同一で、炭水化物の比率が高い餌、炭水化物とタンパク質がバランスの良い餌、タンパク質の比率が高い餌を作製し、幼虫をふ化直後からこれらの餌で飼育し成長を比較した。なお、これまでのキイロショウジョウバエやマウスの研究では、炭水化物の比率が高い食餌条件下で寿命が長くなることが報告されている。

結果だが、広食性種の幼虫はどの餌においても正常に成長できたのに対し、狭食性種の幼虫は炭水化物の比率が高くなるに従い、サナギまでの成長率が顕著に低下した。そこで、これらの種が自然界で食べている餌の栄養成分を検討すると、広食性種の餌は高炭水化物食(リンゴやバナナなど)から低炭水化物食(トマトやズッキーニなど)まで幅がある一方、狭食性種の餌は特定の果実や花など、低炭水化物食であることがわかった。

さらに、遺伝子発現解析やメタボローム解析などを行った結果、狭食性種のショウジョウバエは、摂取した炭水化物への応答を制御する仕組み(炭水化物応答制御機構)に異常がある可能性がわかった。

広食性種は炭水化物応答制御機構を介し、筋肉や腸、脂肪組織など全身の各組織において200以上もの代謝酵素遺伝子の発現量を調節し、異なる餌条件下でも代謝の恒常性を維持できる。これに対し狭食性種のセイシェルショウジョウバエ、および、広食性種のキイロショウジョウバエの遺伝子変異体ではこの制御が働かず、高炭水化物条件下では多数の代謝産物量が増加していた。

著者らは「ヒトにおいても、肥満や糖尿病などのかかりやすさが人種や個体間で異なることが知られている。また、本研究で用いたショウジョウバエとヒトとの間では、組織やホルモンなどの制御因子の多くが共通している。今後、本研究での成果や種間比較解析のアプローチを応用することで、個体間、そしてショウジョウバエ以外の生物種間においても、栄養やその他の環境因子に対する適応や生体応答の違いを生み出すメカニズムの研究が広く進むことが期待される」と述べている。

関連情報

栄養に柔軟に適応し成長するシステムの解明―種間の適応能力の差を生む炭水化物応答機構―(日本医療研究開発機構(AMED)プレスリリース)

原文はこちら(Cell reports)

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!