高齢男性で生活が困窮している人の「食の豊かさ」実現には、経済的支援とともに孤食改善が必要 神奈川県立保健福祉大学

経済的に困窮している人の生活の保障を目的とする生活保護において、高齢男性の利用者では食品多様性が乏しいことが明らかになった。神奈川県立保健福祉大学の研究グループの成果であり、「International Journal for Equity in Health」に論文が掲載されるとともに、日本老年学的評価研究のサイトにプレスリリースが発行された。

著者らは、この研究結果が、経済的支援だけでは日々の食生活の質、すなわち“食の豊かさ”を十分に支えきれていない可能性を示しているとしている。一方で、日常的に誰かと食事をする(=共食)習慣はすべての高齢者の食品多様性を高める傾向があり、特に生活保護利用者の共食習慣は経済的支援だけでは補えない“食の豊かさ”を支える手がかりとなることが示唆され、こうした結果は、高齢者が健康で尊厳ある生活を送るためには、経済的支援とあわせて、社会的関わりを育むなど孤食を防ぐための支援の重要性を示しているという。

食品多様性とは

野菜、果物、肉、魚、豆類など、さまざまな種類の食品が食事にとり入れられていること。食品多様性が高いと、栄養素の摂取や健康状態、生活の質が向上することなどが報告されている。研究の概要:高齢男性の生活保護利用者は共食習慣の有無で食品多様性が異なる傾向

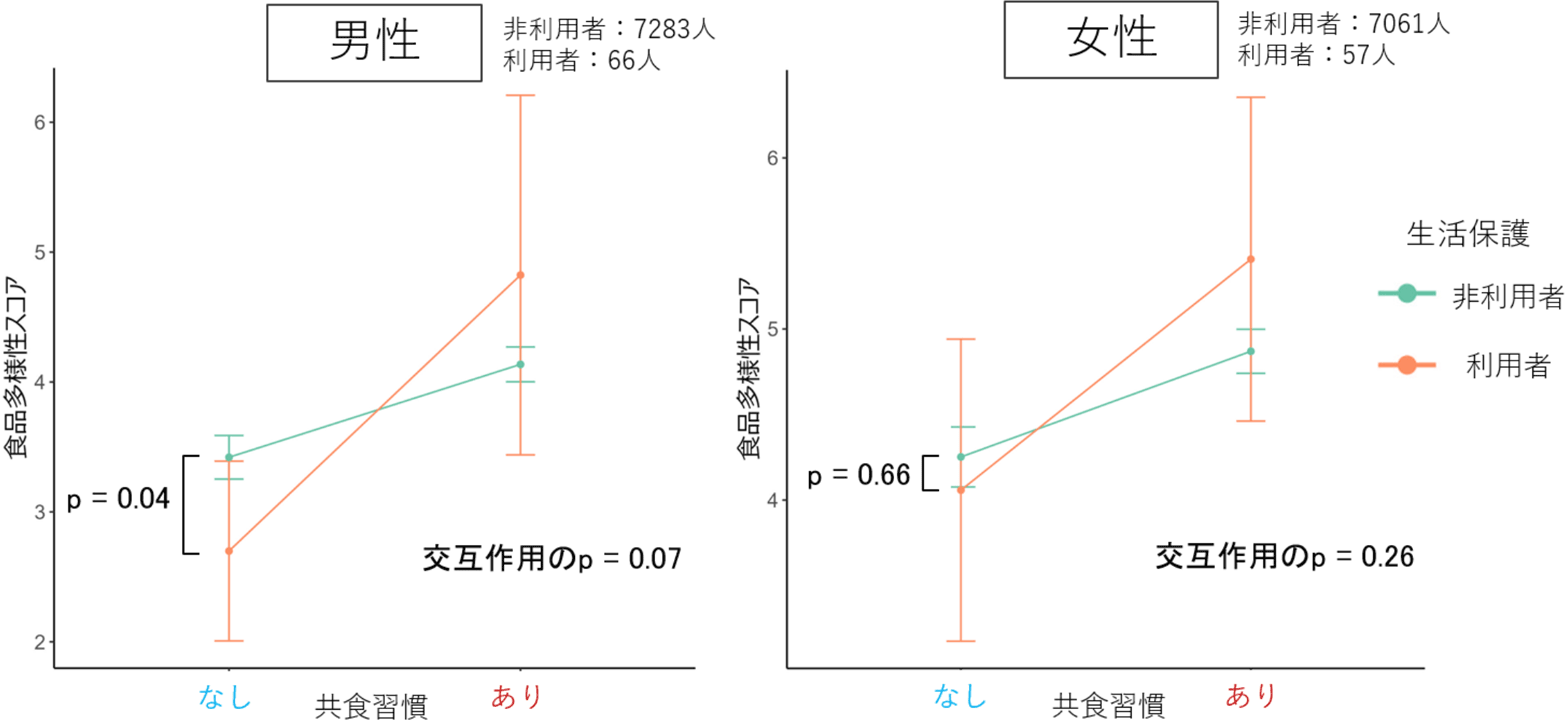

図1は、生活保護利用有無と「共食習慣」(毎日誰かと一緒に食べる習慣)有無別の食品多様性スコアを示している。

図1 生活保護利用有無と共食習慣有無別の食品多様性スコア

男性では、共食習慣がない場合、生活保護を利用している人の食品多様性は非利用者よりも低く(p=0.04)、生活保護制度が“食の豊かさ”を十分に支えきれていないことが示された。一方、共食習慣のある男性では、生活保護の利用にかかわらず、食品多様性が比較的高く保たれている傾向があった(交互作用p=0.07)。女性ではこのような差はなかった。

これらの結果は、共食習慣をもつことが、生活保護利用者と非利用者の間にみられる食の豊かさの差を緩和できる可能性を示唆している。

研究の背景:高齢者の健康的な食生活に影響を及ぼし得る習慣とは

食品多様性が豊かであることは、健康で文化的な生活に欠かせない要素。しかし、経済的困窮は食習慣の悪化を招き、食品多様性を損なう要因となる。

日本の生活保護制度は、経済的に困窮する人に対し「健康で文化的な最低限度の生活」を保障することを目的としているが、生活保護の利用が健康的な食生活を十分に保障できているのかは明らかではない。その一方で、「毎日誰かと食事をする(共食)」は健康的な食生活を保障できる可能性が国内の研究で指摘されてきた。

そこで本研究では、高齢者における生活保護の利用および共食習慣が高齢者の食品多様性に与える影響を検証した。

対象と方法:生活保護利用の有無、共食習慣の有無で食品多様性スコアを比較

日本老年学的評価研究のデータ(2022年)を用い、65歳以上の1万4,467人(男性7,353人、女性7,114人)を対象とした。食品多様性は食品多様性スコア(0~10点)で評価した。関係性を検討した項目は生活保護の利用有無および共食習慣(毎日誰かと食事をしているか)有無とし、一般線形モデルを用いて解析した。年齢、独居、婚姻状況、疾患などを調整し、生活保護利用と共食の交互作用を検討した。

結果:男性の生活保護利用者は食品多様性スコアが低いが共食習慣があると有意差なし

生活保護利用者は男女ともに非利用者より食品多様性スコアが低く、とくに男性でその差が顕著だった(3.5点 vs 1.9点、4.5点 vs 4.1点)。社会人口学的要因を調整した後も、生活保護利用男性は非利用男性に比べて食品多様性スコアが低く(調整後β=-0.72、p=0.04)、健康的な食生活が十分に保障されていなかった。それに対して女性利用者では、非利用者との差はなかった(p=0.66)。

一方で、共食習慣は男女ともに、食品多様性を高める要因となっていた。とくに生活保護を利用する男性ほどその効果は大きく、共食習慣により食品多様性が非利用者と同じ水準まで向上する可能性が示唆された。

結論:孤食を防ぐ支援が「健康で文化的な最低限度の生活」の実現に重要

生活保護を利用している高齢男性は、利用していない高齢男性に比べて、食品多様性が乏しいことが明らかとなったが、その差は共食習慣が緩和できる可能性がある。経済的な支援だけではなく、社会かかわりを育む孤食を防ぐための支援が、「健康で文化的な最低限度の生活」の実現に重要であることが示唆された。

著者らは、「本研究は生活保護利用者の食生活に関するエビデンスを提供し、福祉政策や地域支援に示唆を与えるもの」としている。

プレスリリース

所得の少ない高齢者の”食の豊かさ”を保障するには経済的支援だけでは不十分~共食習慣は生活保護利用者の食を豊かにできる可能性~(日本老年学的評価研究機構)

文献情報

原題のタイトルは、「Public assistance program and food diversity among older people: a cross-sectional study using the Japan Gerontological Evaluation Study data : Public assistance program and food diversity」。〔Int J Equity Health. 2025 May 12;24(1):134〕

原文はこちら(Springer Nature)

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!