40秒の運動でも大きな効果が期待できる? 最少のトレーニングで大きな効果を生み出す研究 早稲田大学

わずか40秒の高強度間欠的運動で、全身および筋肉の酸素消費量、大腿部(太もも)の主要な筋肉の活動が大きく増加するとする研究結果が報告された。また、高強度運動の反復回数と、酸素消費量の増加は必ずしも比例しないことも明らかになったという。早稲田大学スポーツ科学学術院と国立スポーツ科学センターの研究グループの研究であり、米国スポーツ医学会発行の「Medicine & Science in Sports & Exercise」に論文が掲載されるとともに、早稲田大学のサイトにニュースリリースが掲載された。著者らは、「本研究をきっかけに、トレーニング効果をもたらす『最少量』の解明が進み、運動実施率の向上につながることが期待される」としている。

研究の概要:トレーニング効果を生み出す「最少量」を探る研究

健康増進や疾病予防のための運動の重要性は、これまでもメディアなどでたびたび取り上げられているが、一般的に推奨されている「週150分以上の有酸素運動」や「週2回以上の筋力トレーニング」の実施は、日常生活において、たやすく実施できる運動とは言えない。このような背景のもと、近年、トレーニング効果を生み出す「最少量」の研究が盛んになってきている。最新の知見では、「60秒以内の高強度間欠的運動」が最大酸素摂取量※を向上させることがわかっている。しかし、そのメカニズムは十分に解明されていなかった。今回の研究によって、強度の工夫次第で短時間であっても大きな運動効果をもたらし得ることが明らかになった。

※ 最大酸素摂取量:1分あたりの酸素摂取量の最大値。全身持久力の指標であり、特に持久系アスリートにおいて高い値が観察される。

研究の詳細:日常生活で、より実効性の高い効果的な運動とは?

これまでの研究でわかっていたこと

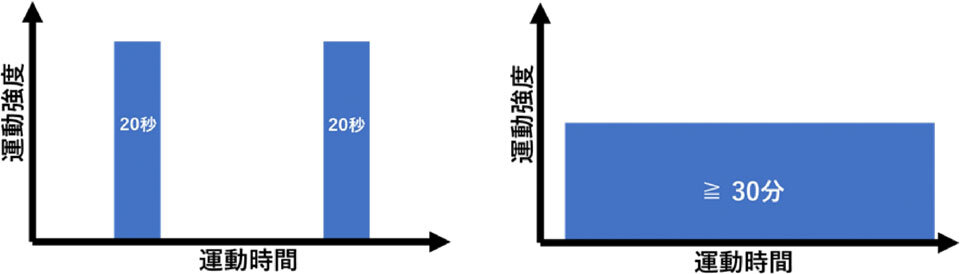

近年、トレーニング効果を生み出す「最少量」の研究が盛んに行われている。最新の知見では、わずか40秒の高強度間欠的運動(20秒の全力運動を休憩を挟んで2本実施〈図1A〉が、30分以上を要する中強度の有酸素運動〈図1B〉)と同等、もしくはそれ以上に最大酸素摂取量を向上させることが明らかになっている。

一方、間欠的運動の時間を減らした場合(10秒を2本、あるいは20秒を1本)は同様の効果が得られないことも確認されているが、その理由は明らかになっていない。さらに、高強度間欠的運動に関する研究では、エネルギー代謝に主眼を置いたものが多く、筋肉に対する影響については不明だった。

全身持久力や筋力を高めるトレーニングの最少量の解明や、筋肉への影響が明らかになれば、日本国内のみならず、世界各国の人々の運動不足の解消や、健康増進、疾病予防につながることが期待される。

図1 高強度間欠的運動(A〈左図〉)と従来の有酸素運動(B〈右図〉)

今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと

本研究では、トレーニング効果を生み出す最少量の解明を目指し、異なる高強度間欠的運動中の全身・局所のエネルギー代謝、大腿部の筋活動について多角的に検証した。

研究で用いた運動課題は、「10秒の全力スプリントを80秒の休憩時間を挟んで4本」と「20秒の全力スプリントを160秒の休憩を挟んで2本」の2種類。いずれの運動課題も自転車エルゴメーターを用いて実施し、総運動時間(40秒)とスプリント時間と休憩時間の比率(1:8)は運動課題間で統一した。

得られた主な結果は次の通り。

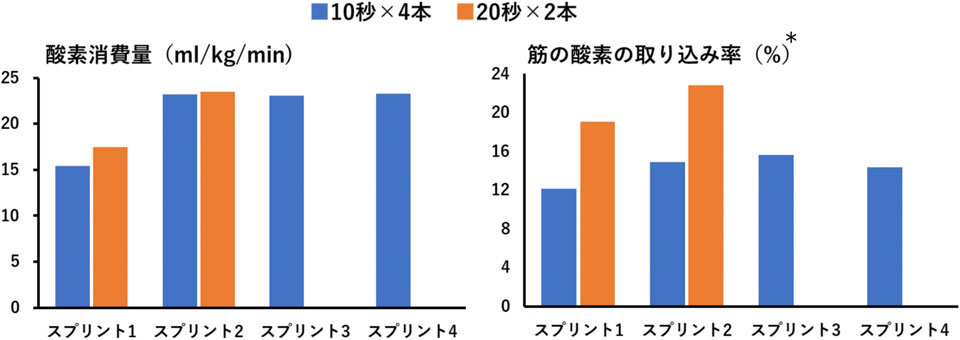

- 10秒以上のスプリントを反復した場合、2本目以降は全身および筋肉の酸素消費量の増加が頭打ちになる(図2Aおよび図2B)。

- 筋肉の酸素消費量は、10秒と比較し20秒スプリントで増大する。(図2B)

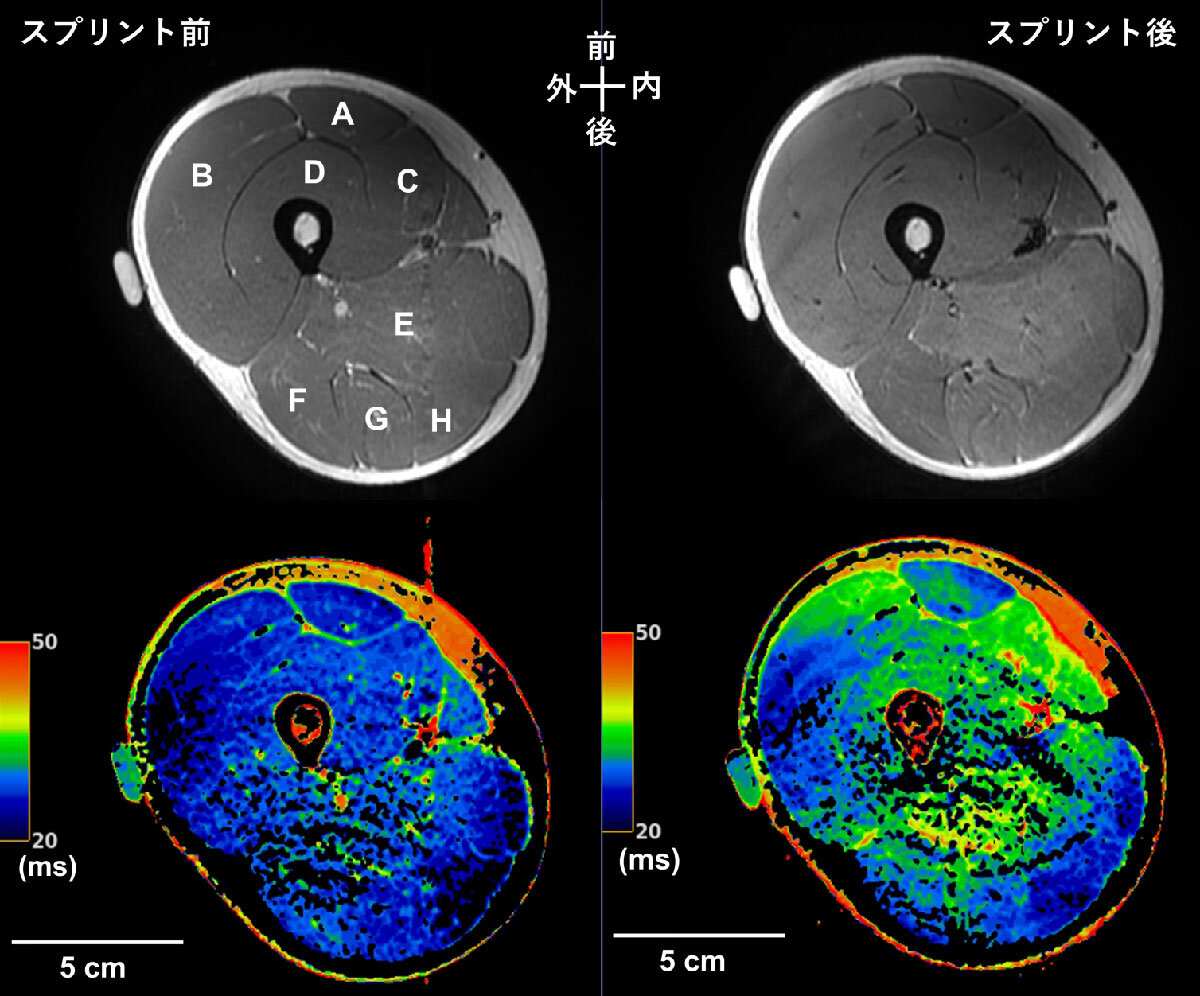

- いずれの運動課題も大腿部8筋の活動を有意に増大させる。(図3)

さらに、これらの結果から、以下のことが明らかになった。

- 10秒以上の全力スプリントを反復する場合、全身・筋肉の有酸素性エネルギー代謝を高めるためには2本で十分である。

- 総運動時間(40秒)を運動課題間で統一した場合、(スプリントの本数を減らして)スプリント1本あたりの時間を長くすることで、筋肉の酸素消費量を最大限に高められる。

- わずか40秒の高強度間欠的運動で、大腿部の主要な筋群の活動が高まる。

図2 スプリントの反復に伴う全身(A〈左図〉)および筋(B〈右図〉)の酸素消費量の変化

図3 スプリント実施前後の大腿部のMRIの横断画像例

A:大腿直筋、B:外側広筋、C:内側広筋、D:中間広筋、E:大内転筋、F:大腿二頭筋長頭、G:半腱様筋、H:半膜様筋。

なお、本研究で用いた手法は、呼気ガス分析法(全身の酸素消費量の分析に使用)、近赤外線分光法(大腿部の筋肉の酸素消費量の分析に使用)、MRI T2マッピング法(大腿部の筋活動の分析に使用)と呼ばれるもの。いずれの手法も世界的に用いられているが、これらの手法を統合して一つの研究に落とし込んだ例は、世界的にも極めて限られている。

研究の波及効果や社会的影響

研究グループでは、「本研究で得られた知見は、日本をはじめ世界各国の運動実施率の改善に資するものだと言える。WHOの身体活動に関する最新ガイドラインでは、1週間あたり150分以上の有酸素運動や週2回以上の筋力トレーニングが推奨されていて、確かにその推奨は理想的なものかもしれないが、多忙な現代社会においてその推奨事項を満たすことは決して容易ではない」としている。

一方、本研究では、20秒の全力スプリント2本の実施で有酸素性エネルギー代謝、そして大腿部の筋活動を十分に高められることを明らかにした。したがって、「週に1~2回程度、定期的に本運動を実施することで全身持久力の指標である最大酸素摂取量や大腿部の筋肉量・筋力の改善が期待できる。最大酸素摂取量の改善はアスリートの競技力のみならず、一般成人においても疾病予防につながることがこれまでの研究で明らかにされている。さらに、大腿部の筋肉量は加齢の影響を最も受けやすいと言えるが、本研究で用いた運動様式は、加齢に伴う大腿部の筋肉量の減少を食い止める一助となることが期待される」とのことだ。

課題・今後の展望

他方、この知見を生かそうとする際の課題として、「本研究では、高強度間欠的運動に対する一過性の生理学的な応答を検証したが、実際にトレーニングの効果を確かめるためには本研究で用いた運動を少なくとも数週間~数カ月間実施し、その前後で効果検証をする必要がある。また、20秒の全力スプリントを2本と運動時間は極めて短いものの、高強度の運動に慣れていない人にとっては、本研究で用いた運動様式の実施はハードルが高い可能性がある」という点を挙げている。

これらのうち後者の点に対しては、「本研究では、全力スプリント中の全身、筋肉の酸素消費量の増大は概ね15秒で頭打ちになることも確認されたので、運動時間を30秒(15秒×2本)とさらに短くすることも可能だと言える」と述べられている。また、「さらに、短時間であっても全力を出すとそれ相応の身体的負担が伴う。そこで、今後は少し発揮パワーを抑えた(強度を落とした)運動でも、適切な効果が得られるかを検証する必要がある」としている。

関連情報

わずか40秒の運動で身体に起こる劇的変化―強度の工夫で短時間でも大きな運動効果―(早稲田大学)

文献情報

原題のタイトルは、「Physiological and Metabolic Responses to Low-Volume Sprint Interval Exercises: Influence of Sprint Duration and Repetitions」。〔Med Sci Sports Exerc. 2024 Apr 11〕

原文はこちら(American College of Sports Medicine)

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!