高濃度の塩味に対する忌避反応を研究 CKD患者は塩味を正確に認識できない? 京都府立医科大学

慢性腎臓病(CKD)の患者は塩辛いものを嫌う(忌避する)反応が低下していることが報告された。京都府立医科大学大学院医学研究科とハウス食品の共同研究グループの研究によるもので、「Kidney International Reports」に論文が掲載されるとともに、同大学のサイトにプレスリリースが掲載された。CKD患者の約80%が、20%の食塩水刺激に忌避反応を示さず、塩味を正確に認識できないだけでなく、塩辛い食べ物を避ける機能も低下していると考えられるという。研究グループでは、「塩辛い食べ物を忌避する機能を増強させるような試み(薬剤)によって、より効果的な塩分制限を行うことができる可能性がある」としている。

研究の背景:塩の摂取には、アクセルとブレーキがある

高齢化、食生活の変化に伴い、糖尿病、高血圧、慢性腎不全などの生活習慣病患者が増加しており、生活習慣病は患者本人の負担となるだけでなく、国民医療費への影響も考慮すると、その対策は急務。多くの疫学研究で塩分摂取量と血圧の間には強い正の相関関係が示されていることから、血圧を適切にコントロールするためには塩分摂取制限が重要。以前に比して、我が国の平均塩分摂取量は減少傾向にあるものの、日本高血圧学会の掲げる摂取上限である6g未満には未だほど遠く、さらなる取り組みが求められている。

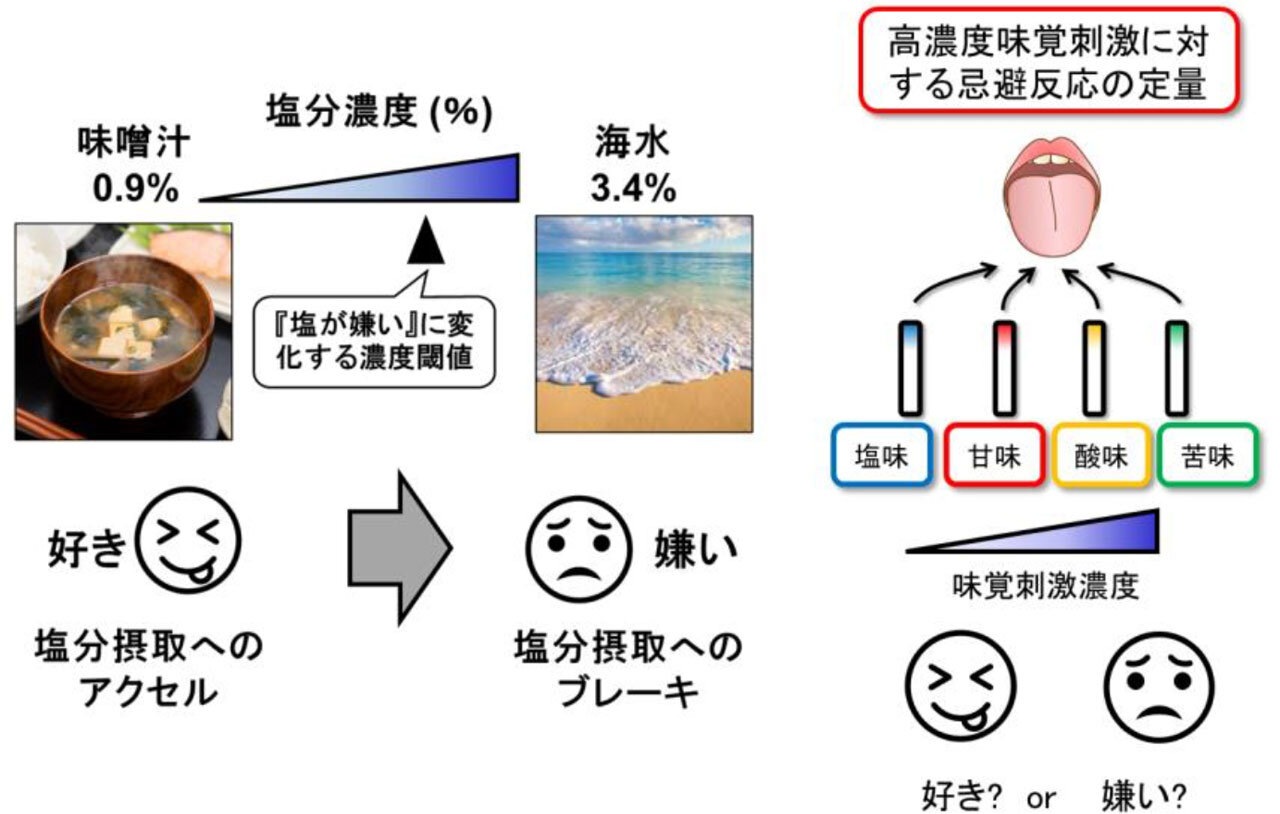

減塩に対する取り組みの多くは、「ヒトは食塩を好む」という観点から行われている。しかし、哺乳類は確かに低濃度の食塩水を好む一方、海水を好んで飲んだりしないことからわかるように、ある濃度以上の食塩水を嫌う。つまり、塩の食行動は、低濃度塩味への嗜好性(アクセル)と、高濃度塩味への忌避性(ブレーキ)のバランスにより既定されると想定される。ただし、後者の忌避行動に注目した研究はほとんどされていなかった。

そこで研究グループでは、高濃度塩味に対する忌避反応を簡単に判定する方法を確立し、「低濃度の食塩に対する嗜好性ではなく、高濃度の塩分に対する忌避性の減弱がヒトにおける塩分過剰摂取に寄与している」という仮説を立て、健常者、およびCKD患者を対象に研究を行った。

図1 われわれは塩味を本当に好むのか?(好きから嫌いに変化する塩分濃度の存在とその探索)

研究の内容:塩味に対する忌避反応低下の関連因子が明らかに

高濃度の塩味、酸味、苦味に対する忌避反応を定量的に評価する方法を確立

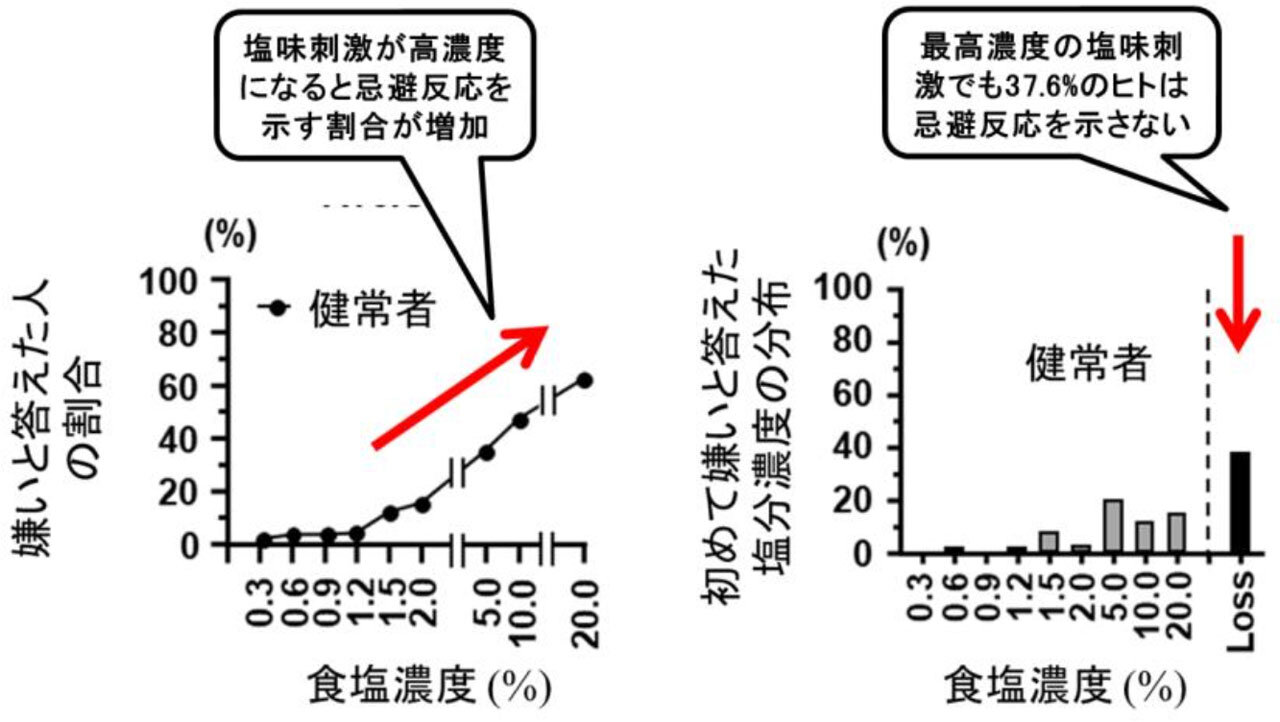

はじめに、健常者を対象に濾紙を用いた味覚試験を応用し、各種味覚の認知機能とともに高濃度塩味に対する忌避反応を調べた。濾紙に種々の濃度の食塩水(塩味)、クエン酸水(酸味)、キニーネ水(苦味)、ショ糖水(甘味)を一滴垂らし、口腔内で濾紙を3秒間保持して味覚を正確に同定できるか、および、その刺激が「嫌い」か「嫌いじゃない」かを選択してもらうことで、味覚の認知、忌避反応を定量化した。

その結果、塩味、酸味、苦味に関しては刺激濃度を上昇させるほど、忌避反応を示す被験者が増加した。一方で、37.6%の被験者では、最高塩味刺激濃度(20%)でも忌避反応を示さなかった。

図2 健常者における高濃度塩味への忌避反応

CKD患者は各種味覚の認知機能が低下し、高濃度の塩味・酸味の忌避反応が減弱

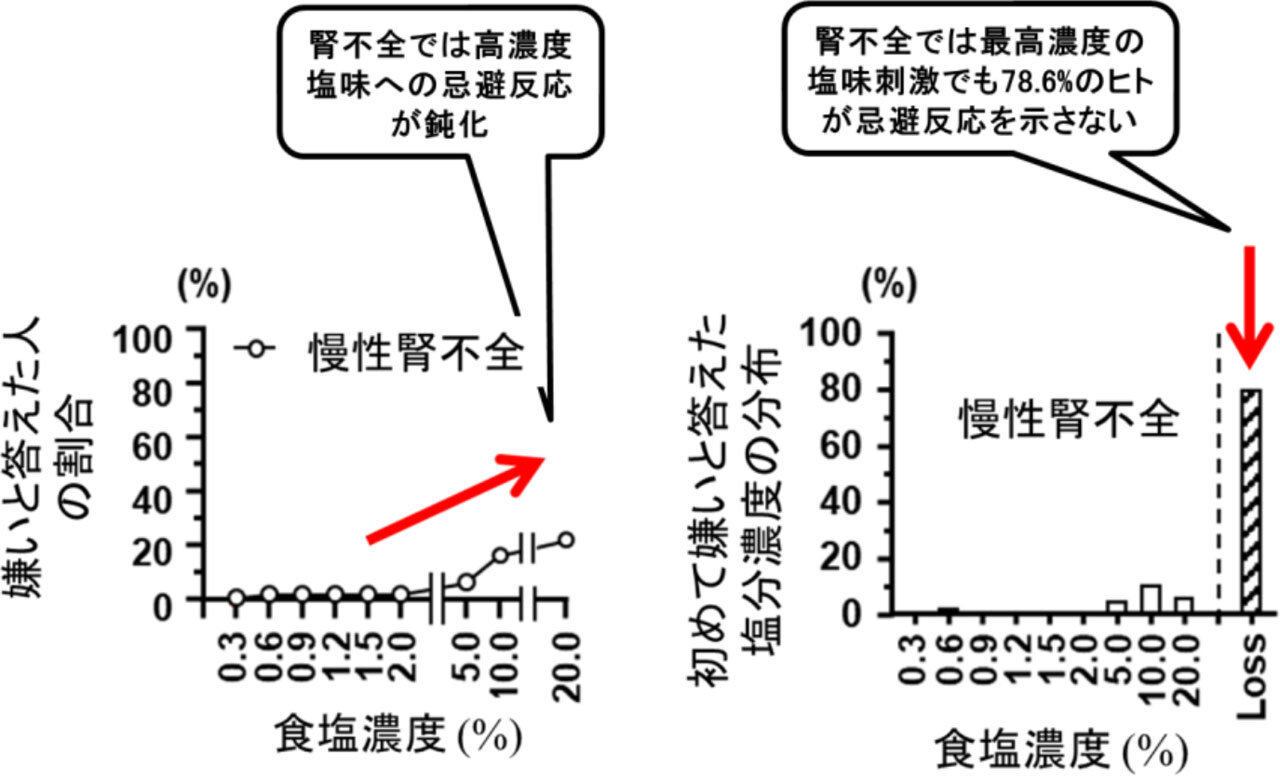

次に、CKD患者を対象に同様の味覚試験を行ったところ、健常者と比較して塩味を認識できる最低濃度が上昇しており、塩味を感じにくくなっていることがわかった。さらに塩味刺激濃度を上昇させて忌避反応を調べたところ、78.6%のCKD患者は最高塩味刺激濃度(20%)に対して忌避反応を示さず、高濃度の塩味摂取に対する抵抗感が減弱していることが示された。

また、塩味に対する忌避反応が減弱している患者群の背景を調べたところ、男性および入れ歯をしている患者で、より高濃度の塩味摂取に対する抵抗感が減弱する傾向を認めた。一般的に、女性のほうが男性より味覚が鋭いこと、口腔内の衛生環境が味覚に影響を及ぼすことが知られており、これらに合致する結果と考えられた。

図3 慢性腎不全患者では高濃度塩味への忌避反応が減弱

まとめと今後の展開:人を“塩味嫌い”にできれば公衆衛生対策が大きく前進

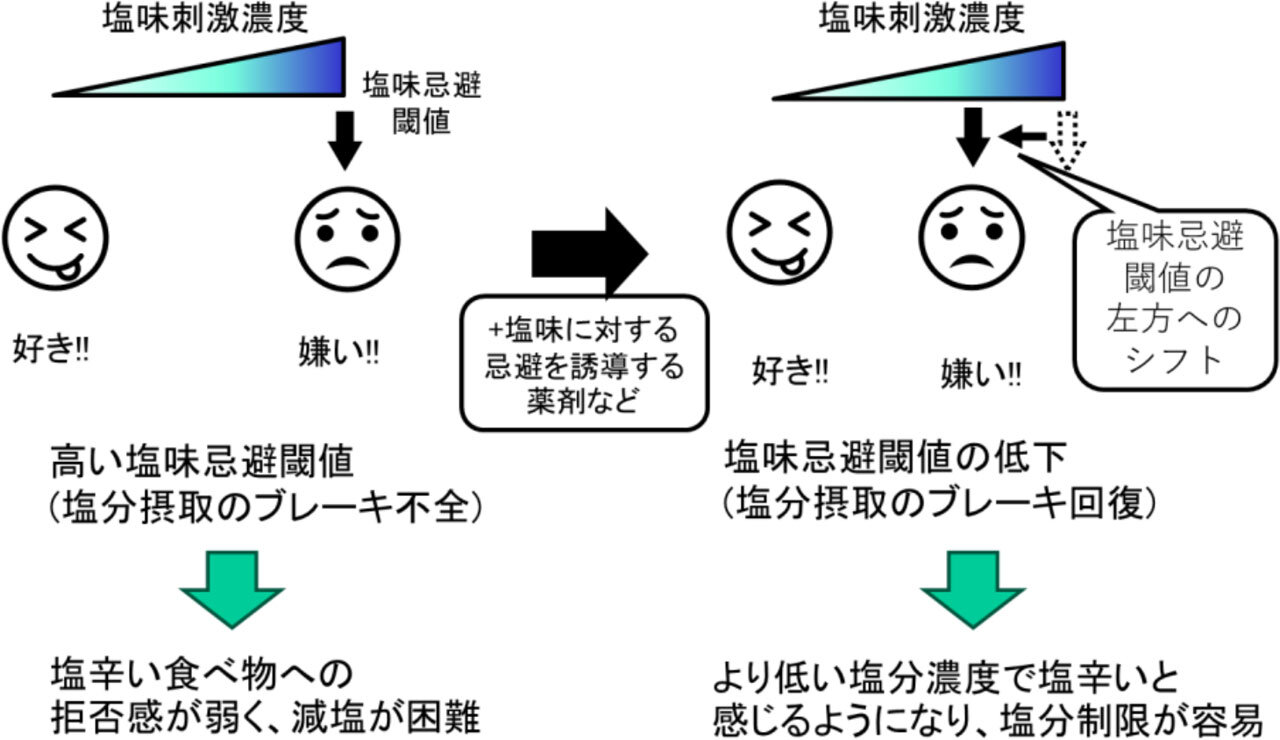

塩分制限により血圧を低下させることで、腎疾患や心血管疾患のリスクが抑制される。これまで「ヒトは塩分を好む」という前提で塩分制限が試みられているが、実際には高度に塩辛い食べ物をヒトは好まない。

本研究では塩味に対する味覚、とくに高濃度塩味に対する忌避反応を定量的に評価する方法を確立した。その解析により、

- 健常者では、塩味、酸味、苦味ではその刺激濃度の上昇に伴い忌避反応が上昇する、

- CKD患者では塩味を判別する機能が低下しているとともに、高濃度の塩味刺激に対する忌避反応が減弱している、

- 男性および入れ歯の使用が高濃度の塩味への忌避反応の減弱に関連している

――ことが明らかになった。その結果、自分では薄味と感じている食べ物でも、実際には塩分濃度が高い可能性があること、そのような自分の感覚に頼った塩分制限は不確実であることがわかった。

より低い濃度で塩辛いと感じ、それを避けることができれば、より自然に減塩行動が実行されると考えられる。今後、どのような因子が塩味忌避反応を減弱させるのかを詳細に明らかにすること、そして、より低い濃度で忌避反応を誘導できる方法を開発することで、人々がより効率的に無理なく塩分制限を行えるようになることが期待できる。

図4 われわれの研究から導かれる今後の展開―より低濃度での塩味により忌避性を誘導し、減塩を容易に!

プレスリリース

【論文掲載】塩味を嫌う反応の低下が塩分制限を難しくする -塩を「好む習慣」ではなく「嫌う反応」に注目し、減塩を容易に-(京都府立医科大学)

文献情報

原題のタイトルは、「Aversion to a High Salt Taste is Disturbed in Patients With CKD」。〔Kidney Int Rep.(In Press〈2024.4.2〉)〕

原文はこちら(Elsevier)

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!