「授乳や栄養摂取の制限は慎重にすべき」乳児期の体重増加は将来の肥満リスクと関連しない可能性 国立成育医療研究センター

生後6カ月までに体重が多く増加していても、将来において肥満(BMI25以上)になる割合は増加しないことを示すデータが報告された。国立成育医療研究センターの研究グループの成果であり、「Journal of Developmental Origins of Health and Disease」に論文が掲載されるとともに、プレスリリースが発行された。

研究の概要:生後6カ月の体重増加は成人後の肥満と関連がない

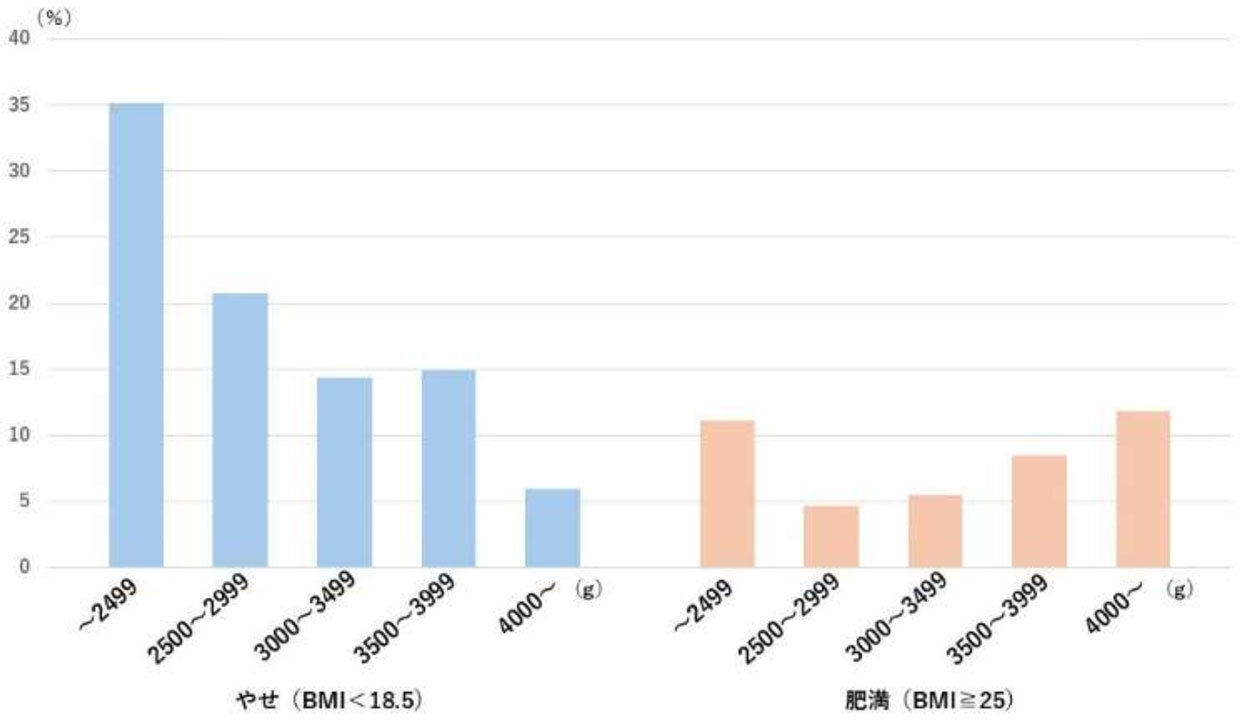

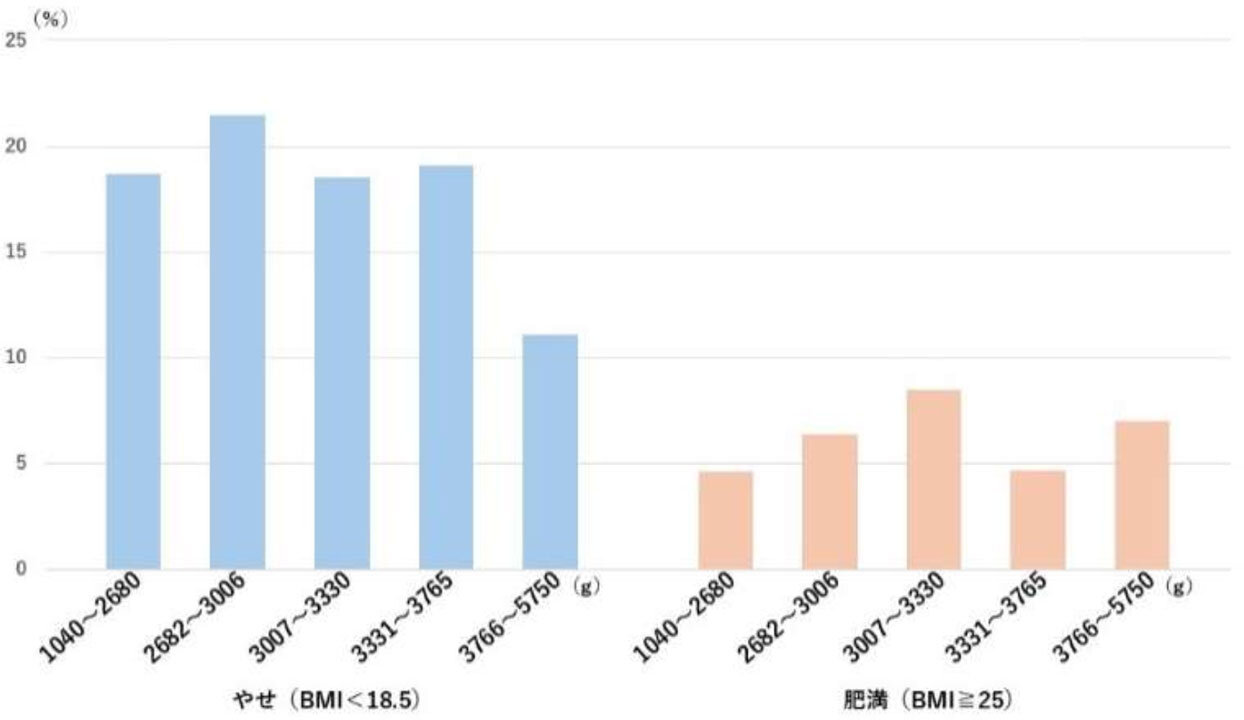

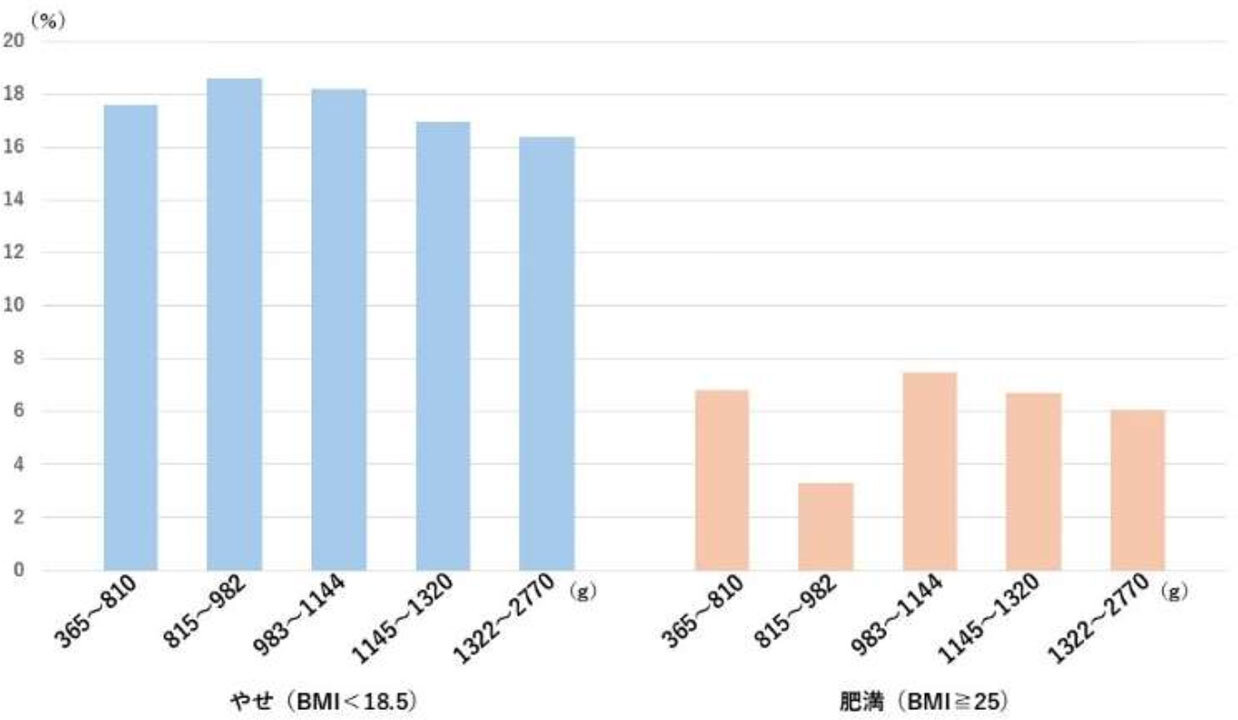

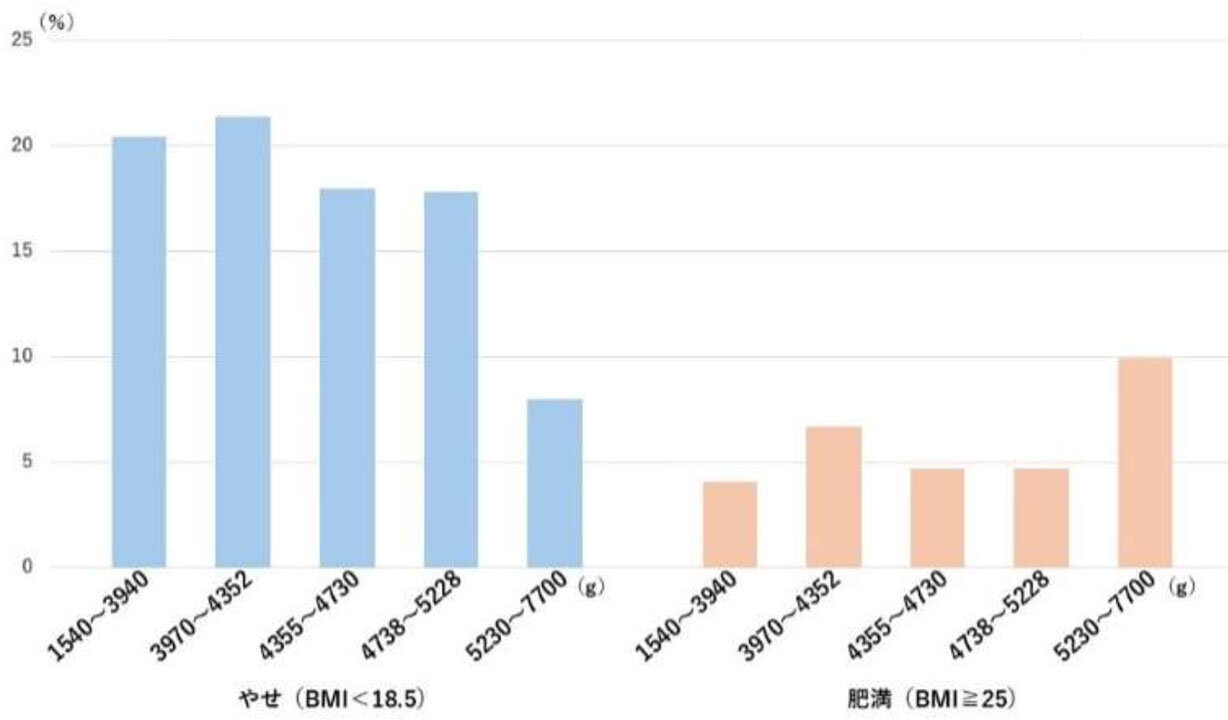

国立成育医療研究センターの研究グループは、母子健康手帳の情報を用いたコホート研究により、「乳児期の体重増加」が「成人期の肥満」の割合にどのような影響を与えるのかについて検討した。その結果、生後6カ月までに体重が多く増加していても、将来において肥満(BMI≧25)になる割合が増加しないことを明らかにした。一方で、成人期における‘やせ’(BMI<18.5)の割合は低下していた(図1〜図4)。

図1 出生体重別から見た「やせ」・「肥満」の割合

図2 生後3カ月までの体重増加から見た「やせ」・「肥満」の割合

図3 生後1カ月までの体重増加から見た「やせ」・「肥満」の割合

図4 生後6カ月までの体重増加から見た「やせ」・「肥満」の割合

母子健康手帳に掲載されている成長曲線よりも多く体重が増えていると、将来肥満になるかもしれないと不安に思う保護者は多いかもしれないが、体重増加だけを理由に授乳量を制限しなくてもよい可能性が示唆された。

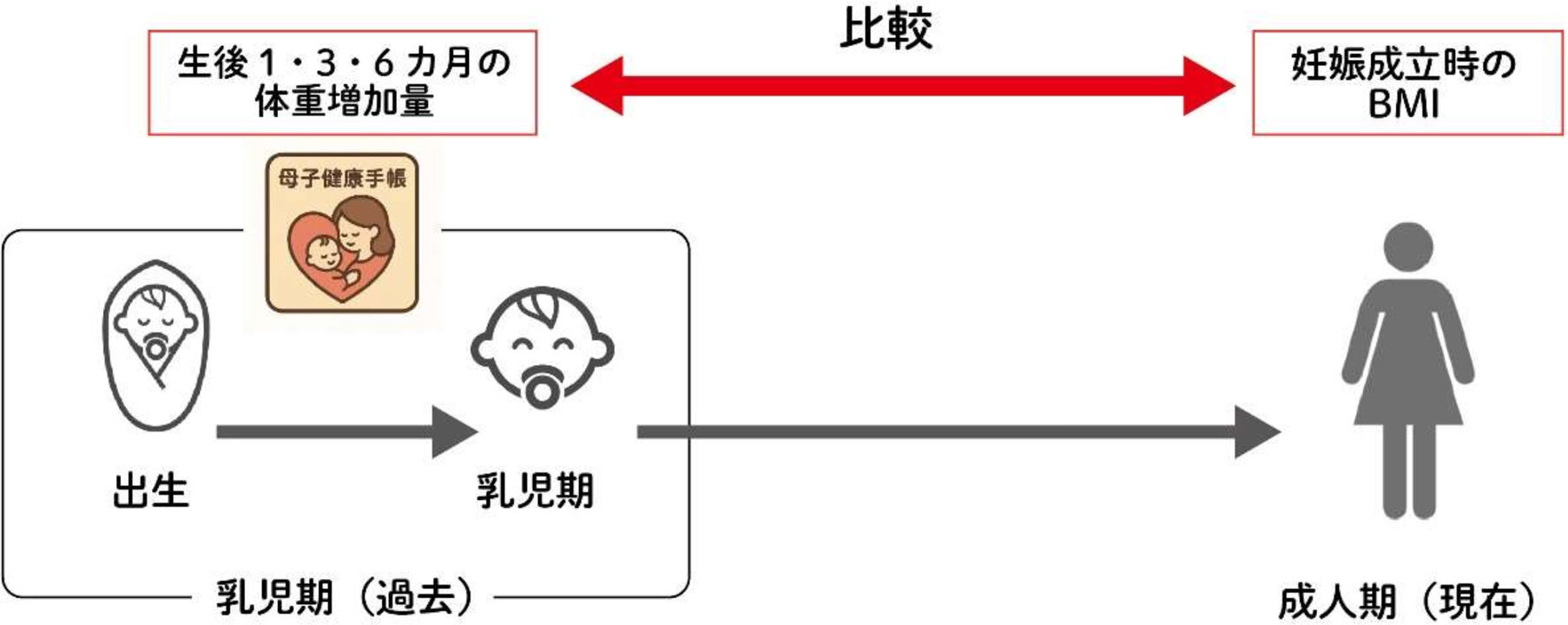

本研究は、同センターを受診した1,441人の妊婦を対象としている。その妊婦が赤ちゃんだった頃(過去)の体重増加を当時の母子健康手帳に記録されたデータから調べ、出生から生後6カ月までの体重増加と、妊娠前(現在)のBMIを比較し、分析した。

明らかになった主なポイントは以下のとおり。

研究のポイント

- 乳児期に体重が多く増加しても、成人期に肥満になる割合は上昇していない。生後6カ月時点で体重増加が大きかった上位20%の群(5,230~7,700g)でも、妊娠前の肥満との関連はない。

- 一方で、乳児期に体重が多く増加すると、成人期のやせの割合は低下。生後6カ月の時点で体重増加が大きかった上位20%の群(5,230~7,700g)では、妊娠前にやせになる割合が低下していた。十分な体重増加が、将来のやせを予防する可能性が示唆された。

- ただし、生後1・3カ月時点での体重増加量は、妊娠前の肥満・やせの割合に関連がなかった。

- 授乳や栄養摂取が適正かどうかを判断する際、乳児期の体重増加量だけを根拠に、安易に授乳量の制限をすべきではない可能性が示唆された。

- 母子健康手帳に記載されている成長曲線は、赤ちゃんの発育を評価するための目安。必ずそのとおりに発育していないといけないわけではなく、乳幼児健診で医師や保健師などに見てもらうべき。

研究の背景と目的:日本人女性の乳児期の体重変化は成長後の体重に影響するのか

成人期の肥満・やせは、心血管疾患や妊娠合併症などの将来的な健康リスクと関連することが知られている。さらに妊娠前の肥満・やせは、母体のみならず子どもの予後にも影響を与えることが知られている。これは「DOHaD(Developmental Origins of Health and Disease)」という、発育初期の栄養環境が将来の健康に影響を及ぼすとされる概念に基づいている。

DoHADは、胎児期に母体から供給される栄養の不足や過剰が、子どもにどのような影響を及ぼすのかを長期的に検討する考え方で、近年ではこの概念が拡大し、出生後~乳幼児期(1~2歳)までの体重増加量と、その後の肥満・やせとの関連にも関心が寄せられている。

これまで、日本人女性を対象に出生直後から乳児期早期(生後1~6カ月)の体重増加量と成人期の体重との関連に着目した研究はなかった。そこで今回の研究では、母子健康手帳に記載されているデータを利用して、出生体重や乳児期の体重増加量が成人期の肥満・やせに与える影響を調査した。

研究の方法:妊婦の母子健康手帳に記録されていた体重と現在の体重の関係を検討

2017年4月~2021年12月に同センターへ通院し、研究参加と母子健康手帳のデータ提供に同意した1,501人のうち、妊娠前体重データがそろっていた1,441人を対象とした。対象者には、出生体重、生後1・3・6カ月の体重、授乳方法などの情報が記載された自身の母子健康手帳を持参してもらい、データを収集した。

生後1・3・6カ月時の体重増加量を5カテゴリーに分類(人数で均等割)し、妊娠前の体重から、それぞれのカテゴリーの中で「やせ」と「肥満」になった人の割合を算出。乳児期の体重増加量と「やせ」「肥満」との関連を解析した(図5)。

図5 研究対象とした情報

研究者コメント:乳児期の体重増加に基づく授乳・栄養の制限は慎重に

研究者らは、今回の研究結果について以下のように述べている。

「赤ちゃんの体重が大きく増えると『将来肥満になるのでは』と、ミルクをこのままの量であげていいのか心配なる母親もいるかもしれない。しかし今回の研究から、乳児期の体重増加が多くても将来の肥満の割合は上昇せず、むしろやせの割合は低下する可能性があることが明らかになった。乳児期の栄養環境は将来にわたって影響する。成長曲線のグラフの範囲よりも多く体重が増えているからといって、授乳や栄養摂取について安易に制限するのは慎重であるべきと考える」。

関連情報

「乳児期」の体重増加は「成人期」の肥満に影響しない可能性 ~妊婦本人の母子健康手帳を用いた研究で解明~ 乳児期の体重増加に基づく授乳・栄養の制限は慎重に(国立成育医療研究センター)

文献情報

原題のタイトルは、「Association between women’s weight gain during their infancy and being overweight or underweight in adulthood: a retrospective cohort study」。〔J Dev Orig Health Dis. 2025 Sep 1:16:e36〕

原文はこちら(Cambridge University Press)

熱中症予防情報

熱中症予防情報 SNDJユニフォーム注文受付中!

SNDJユニフォーム注文受付中!